Nadie es capaz de sostener con certeza que los 200 mil estudiantes de la educación superior que según el gobierno iban a estudiar gratis durante 2016, vayan a poder hacerlo. La versión oficial del Ejecutivo es que existe plena confianza en que todo fue diseñado correctamente para poder sacar adelante la primera etapa de la prometida gratuidad a través de una glosa en la Ley de Presupuestos. Una apuesta polémica: la llamada “gratuidad sin reforma” (ver reportaje de CIPER). Pero en la interna, ni en el Ministerio de Educación (Mineduc) ni en el Congreso están en condiciones de asegurar que esos alumnos, todos pertenecientes al sector más vulnerable de la población –los primeros cinco deciles–, puedan ser los primeros beneficiarios de la principal promesa de campaña de Michelle Bachelet. Ni siquiera los rectores de las universidades públicas y privadas que cumplen con los requisitos para optar al beneficio saben con seguridad si finalmente se va a poder llevar a cabo. El proyecto completo se tambalea.

No es por un tema de recursos. La Ley de Presupuestos 2016 ya fue aprobada y los más de $536 mil millones que el Estado reservó para financiar la gratuidad están asegurados, así que el Mineduc podrá disponer de ellos. El problema es que aún no se sabe si ese dinero podrá o no destinarse a su objetivo. Todo dependerá de lo que dictamine durante las próximas semanas el Tribunal Constitucional (TC). La decisión quedó en sus manos luego de que un grupo de 31 diputados de oposición –un cuarto de los parlamentarios que integran la Cámara Baja– presentara un requerimiento por considerar que la glosa 05, aquella que establece los requisitos para que las instituciones de educación superior puedan acceder a esos recursos públicos, es inconstitucional (ver requerimiento).

Son dos las principales líneas argumentativas en las que se basa el texto de los parlamentarios para impugnar la glosa. La primera es de forma: el gobierno habría utilizado la Ley de Presupuestos para legislar y regular otras materias que debieran ser objeto de una ley especial. Varios expertos consultados por CIPER coinciden en que ese es el punto débil del requerimiento y que es muy probable que sea rechazado en el TC. Además, señalan que por sí solo no es capaz de anular por completo la intención de Bachelet de poner en marcha la gratuidad en 2016 tal y como está pensada.

Distinto es lo que ocurre con el segundo argumento que la oposición incorporó en el requerimiento: los requisitos establecidos por el Ejecutivo para determinar si una universidad, instituto profesional (IP) o centro de formación técnica (CFT) es “elegible” para acceder a esos fondos fiscales serían discriminatorios y arbitrarios. Básicamente, porque dejaría fuera del beneficio a miles de alumnos que cumplen las condiciones socioeconómicas mínimas, pero que están matriculados en instituciones que no tienen las características establecidas para ser “elegibles”. En términos jurídicos, ya no es un tema de forma, sino que de fondo. Si esta premisa es acogida por la mayoría de los ministros del TC, es probable que el diseño para echar a andar la gratuidad el próximo año se venga abajo. El impacto podría incluso ir más allá y poner en riesgo los fundamentos del proyecto de ley que el Mineduc se comprometió a presentar durante este mes al Congreso y que pretende sentar las bases para reformar por completo el sistema de educación superior, instaurando la gratuidad como un régimen permanente.

Diputados Jaime Bellolio y José Edwards (Foto: bibiochile.cl)

Dependiendo de qué decida el TC –acoger o rechazar el requerimiento de forma total o parcial–, en el gobierno ya se plantean múltiples escenarios y los distintos mecanismos disponibles para enfrentar un eventual fallo adverso. CIPER revisó los antecedentes para identificar cada una de esas opciones. Desde la elaboración de una ley corta para sacar adelante la gratuidad tal como está planteada, pero por una vía independiente de la Ley de Presupuestos, hasta la reasignación de los recursos. Está también la opción de las becas, una puerta que el gobierno no quiere abrir porque debilita el principio de la educación gratuita como un derecho social. Todo podría retrotraerse al plan original y beneficiar sólo a las 25 universidades del Consejo de Rectores (Cruch), lo que implicaría disminuir el número de alumnos beneficiados considerablemente.

En una carta enviada a La Tercera, un lector se pregunta sobre la lógica detrás del requerimiento: “¿Qué sentido puede tener quitarle el beneficio a alguien que lo necesita, para dárselo a otro que también lo necesita?”. Para él, si el TC se acoge a criterios estrictamente jurídicos, debería rechazar la impugnación. Lo mismo señaló a CIPER una fuente que ha participado del análisis jurídico del gobierno, pero agregó que tras el debate hay un fuerte componente político e ideológico que será clave en la decisión del tribunal:

-Es la primera discusión importante del TC con su nueva composición, y es mucho lo que se juega. En un momento en que incluso se cuestiona la legitimidad de su propia existencia como instancia, sería grave que quedara en evidencia que el voto sea más que nada político –dijo.

Esta nueva composición se inauguró en septiembre pasado, cuando la Corte Suprema designó como integrante a José Ignacio Vásquez, un abogado al que se identifica como cercano a la oposición, en reemplazo del socialista Francisco Fernández, rompiendo así el equilibrio político del tribunal e inclinándolo hacia la derecha.

Aunque se espera una votación dividida, al interior del TC señalan que más allá de las identificaciones políticas de los ministros, es muy probable que sólo se acoja parte del requerimiento. Hasta ahora, nadie ha mostrado sus cartas.La definición será clave cuando toque revisar los argumentos de fondo, que apuntan a la gratuidad como una política discriminatoria, el punto que una persona que conoce en detalle el proceso definió a CIPER como “el corazón del requerimiento”. Es por todo lo anterior que los detalles en la redacción del fallo final serán importantísimos para determinar el futuro de esta política pública.

La cuenta regresiva comenzó a correr el jueves 3 de diciembre, apenas el requerimiento fue declarado admisible en el tribunal. El TC tiene desde entonces diez días, prorrogables por otros diez, para dar a conocer su determinación. Los alegatos ya se fijaron para el próximo miércoles 9 de diciembre. Pero las fechas que vienen lo único que hacen es acrecentar una incertidumbre que desde que se planteó la gratuidad para 2016 no ha hecho más que crecer.

Aún no se sabe qué instituciones van a adscribir a la gratuidad. Aquellas que cumplen con los requisitos para ser “elegibles” –las que integran el Cruch más las universidades Diego Portales, Alberto Hurtado y Católica Silva Henríquez– tienen hasta el 22 de diciembre para manifestar formalmente ante el Mineduc su interés por ser parte del proceso. Eso, a pesar de que aún –según alegan los rectores– no hay claridad sobre cómo se calcularán los nuevos aranceles regulados y cómo el Estado hará frente al eventual déficit producto de la diferencia entre ese nuevo arancel y el valor real que cobran actualmente a sus alumnos. Algunas universidades “elegibles” calculan ese déficit por sobre los $1.000 millones anuales, lo que haría inviable su participación al menos en esta primera etapa. E incluso si se suman, una posibilidad real es que al día siguiente, el 23 de diciembre, cuando se cumpla el plazo máximo que establece la ley, el TC emita un fallo que vuelva todo a fojas cero. Todo, pocos días antes de que el 27 de este mes los jóvenes que aspiran a ingresar a la educación superior en 2016 reciban los resultados de la PSU.

UN MISIL CONTRA LA GRATUIDAD

Nunca antes hubo tantos estudiantes rindiendo la PSU al mismo tiempo. Fueron más de 289 mil los jóvenes que este año dieron la prueba, haciendo de la versión 2015 la más masiva de todas las que se han realizado desde que partió en 2003 como instrumento de selección para acceder a la educación superior. En esa inédita masividad, mucho tuvo que ver la promesa del gobierno de contar con la gratuidad a partir del próximo año: jóvenes que siempre vieron la educación superior como una meta inalcanzable, por no tener los recursos para acceder a ella, ahora creían que la gratuidad les abría las puertas para convertirse en profesionales. Una promesa que para el 20 de noviembre, cuando el Senado aprobó y despachó la partida de Educación de la Ley de Presupuestos, parecía empezar a consolidarse. Pero que apenas tres días después se congeló con el requerimiento que presentaron los parlamentarios ante el TC.

La Constitución contempla un tratamiento especial para la Ley de Presupuestos, pues a diferencia de otras leyes, puede promulgarse y comenzar a operar aunque el TC aún la esté revisando. El objetivo es no paralizar al Estado si un artículo es impugnado. Si bien los constitucionalistas consultados aseguran que esta es la primera vez que se recurre por el contenido de una glosa, existe una amplia jurisprudencia del TC respecto a la Ley de Presupuesto. De hecho, el requerimiento de los parlamentarios de oposición contra la gratuidad cita varios fallos antiguos para sustentar su reclamo y parte con uno que resulta curioso por varias razones: la derecha invoca una presentación hecha por el ex Presidente Salvador Allende en 1972; se trata del primer fallo dictado por el Tribunal Constitucional; se refiere a la Constitución de 1925 y no a la actual, que data de 1980; y uno de los ministros que votó en esa ocasión fue Adolfo Veloso, padre de Paulina Veloso, la abogada que representará esta vez al gobierno chileno.

La Constitución contempla un tratamiento especial para la Ley de Presupuestos, pues a diferencia de otras leyes, puede promulgarse y comenzar a operar aunque el TC aún la esté revisando. El objetivo es no paralizar al Estado si un artículo es impugnado. Si bien los constitucionalistas consultados aseguran que esta es la primera vez que se recurre por el contenido de una glosa, existe una amplia jurisprudencia del TC respecto a la Ley de Presupuesto. De hecho, el requerimiento de los parlamentarios de oposición contra la gratuidad cita varios fallos antiguos para sustentar su reclamo y parte con uno que resulta curioso por varias razones: la derecha invoca una presentación hecha por el ex Presidente Salvador Allende en 1972; se trata del primer fallo dictado por el Tribunal Constitucional; se refiere a la Constitución de 1925 y no a la actual, que data de 1980; y uno de los ministros que votó en esa ocasión fue Adolfo Veloso, padre de Paulina Veloso, la abogada que representará esta vez al gobierno chileno.

El fallo motivado por el reclamo de Allende es utilizado para respaldar la tesis de que no pueden incluirse dentro de la Ley de Presupuestos disposiciones que van más allá de su objetivo principal: definir las autorizaciones de los gastos. A juicio de los recurrentes, la cuestionada glosa “impone una regulación sobre la educación superior que excede el contenido constitucional de la Ley de Presupuestos”.

Los expertos consultados que han analizado el escrito presentado por la oposición difieren sobre la solidez jurídica de este punto, pero en su mayoría creen que es el que tiene mayor posibilidad de “caerse”. Entre otras cosas, porque en la práctica muchas de las glosas presupuestarias contienen las “instrucciones” de cómo debe gastarse el dinero asignado para cada ítem, de manera parecida a como se hace con la gratuidad. Si llegara a aceptarse el cuestionamiento de los parlamentarios, comenta un constitucionalista, se daría la contradicción de que se critica la falta de deliberación democrática al no debatir sobre la gratuidad en un proyecto específico, pero el efecto será una partida “en blanco”, sin texto que especifique las reglas básicas para la entrega de los recursos o, dicho de otra forma, sin ninguna deliberación respecto a cómo deben gastarse.

De cualquier modo, si el TC acoge sólo este punto, el gobierno estaría frente a un escenario manejable. Como se trata de un cuestionamiento meramente formal, basta con que presente una ley específica –la Ley Corta de la que se ha hablado– que convierta en articulado el contenido de la glosa. “Podría copiar y pegar el mismo texto”, grafica un abogado. El diputado Jaime Bellolio (UDI), uno de los requirentes que ha liderado la oposición a la gratuidad, concuerda con que en este escenario el gobierno probablemente podría salvar el obstáculo con una ley especial.

La salida sería más compleja si el Tribunal Constitucional acoge la tesis de que los requisitos para la gratuidad “constituyen una discriminación arbitraria contra los estudiantes de los cinco primeros deciles” que estudian en universidades privadas no pertenecientes al Cruch o que pretenden hacerlo a contar del próximo año. En este caso, las soluciones para el gobierno dependerán de los cuestionamientos constitucionales que acoja el fallo, los que son poco previsibles. Lo que es un hecho –y así lo reconoce Bellolio– es que el requerimiento fue redactado explícitamente con la idea de cuestionar las reglas de gratuidad establecidas en la glosa, pero no el gasto aprobado para este ítem. Se abrirá entonces una disputa que ya ha comenzado a esbozarse y que tiene muchos ingredientes políticos e ideológicos, pero también comunicacionales.

El Ejecutivo ha dicho que explora diversas soluciones de carácter administrativo (que sólo dependen de la voluntad del gobierno y no de una ley). Entre ellas, se ha mencionado la posibilidad de restringir el beneficio a las universidades pertenecientes al Cruch, dejando fuera a las tres universidades privadas que eran “elegibles” de acuerdo a las normas de la glosa. Una de las alternativas que se analiza es hacer que las instituciones firmen un convenio con el Mineduc, el que regularía las exigencias y la relación entre ambas partes. Este tipo de convenios había sido considerado en la idea original del gobierno, pero se eliminó ante las críticas de las universidades, reacias a comprometerse a firmar un documento ante la incertidumbre de los montos máximos del nuevo arancel regulado, entre otras cosas.

El requerimiento no sólo se refiere a las universidades, sino que también cuestiona los requisitos que se exigen a los institutos profesionales o centros de formación técnica para acceder a los nuevos fondos para becas. Específicamente se busca que no se limite solo a aquellos que no tienen fines de lucro o que se comprometen a convertirse en personas jurídicas sin fines de lucro, un punto clave para el gobierno, pues busca evitar que los aportes públicos terminen convertidos en utilidades para los dueños de las instituciones.

Por ello, el gobierno ha dicho que si el Tribunal Constitucional le da la razón a los parlamentarios, el resultado será que menos alumnos se verán beneficiados, tanto a nivel universitario como técnico profesional. Para Bellolio, en cambio, esta afirmación es sólo una “campaña del terror” que busca responsabilizar la oposición por disminuir el número de estudiantes que accederán a la gratuidad.

Jaime Bellolio

La alternativa, dice Bellolio, es simple: entregar becas que no discriminen arbitrariamente, lo que para él significa que favorezcan a todos los estudiantes de un mismo quintil. Están dispuestos, asegura, a aceptar que se suban los requisitos a las instituciones –como los años de acreditación–, siempre y cuando eso también se aplique a las universidades del Cruch, incluyendo a las estatales (las universidades Arturo Prat, Tecnológica Metropolitana, de Los Lagos y Católica de Temuco no cumplen con los cuatro años de acreditación requeridos, por ejemplo, e igual pueden optar a la gratuidad).

El problema es que la propuesta de la derecha de entregar becas choca con varios principios que sustentan la promesa de gratuidad, principalmente la concepción de la educación superior como un derecho social. Un derecho que además implica que la educación gratuita se impartirá sólo en instituciones de calidad y que no lucren con fondos públicos. La “gratuidad sin reforma” que se busca establecer a través de la Ley de Presupuesto 2016 es el primer paso de una reforma global a la educación superior, que se regiría por los mismos criterios.

Lo que estamos viendo es el comienzo de una pugna entre el gobierno y la oposición por responsabilizarse mutuamente por un eventual recorte de estudiantes beneficiados. La pregunta es si el Ejecutivo podrá mantenerse en su posición actual a pesar de que la derecha insistirá en que la plata está aprobada y es Bachelet la que se niega a entregar becas. Es en ese terreno en que se librará la batalla comunicacional, un área en que el gobierno se ha mostrado débil.

A esta tensión se suma el hecho de que hay universidades privadas del Cruch que han puesto en duda su adhesión al sistema de gratuidad, como la Pontificia Universidad Católica (PUC). Con la información actual –insuficiente según los rectores–, son varias las instituciones a las cuales simplemente los números no les dan para sumarse al proyecto del gobierno. ¿Quedará el beneficio restringido a las universidades estatales? Esa situación acomodaría a parte del ala izquierda de la Nueva Mayoría, que ve con recelo que el Estado financie a universidades privadas –incluso a aquellas que son parte del Cruch, como la PUC–, pero pondría en pie de guerra al ala más conservadora de la coalición, particularmente la DC. De todos modos ya hay instituciones privadas, como las universidades Católica del Norte y Católica de Valparaíso, que han anunciado su decisión de unirse a la gratuidad propuesta por el Mineduc.

REFORMA EN RIESGO

Más allá de lo que pase con la gratuidad para el 2016, el fallo del Tribunal Constitucional podría marcar el futuro de la Reforma a la Educación Superior, cuyo proyecto de ley el gobierno prometió enviar antes de fin de año. El compromiso programático es llegar al final de esta administración con educación gratuita para los estudiantes pertenecientes al 70% más vulnerable de la población –algo que ya se ve difícil con la situación económica actual–, además de terminar con el lucro y aumentar las exigencias de calidad. El fallo del TC podría poner cortapisas al contenido y el cronograma del proyecto.

Jaime Bellolio reconoce que el requerimiento busca fijar ciertos límites que incluso van más allá del ámbito educacional, particularmente respecto a lo que él llama “discriminación arbitraria”. De partida, los requirentes ante el TC apuntan a que los criterios de un eventual fallo favorable se apliquen a la Reforma a la Educación Superior. De fondo, están los viejos fantasmas de la derecha y de las universidades privadas. Como afirma Bellolio, una de las grandes preocupaciones es la pregunta sobre cuánto puede afectar el sistema de financiamiento estatal de la gratuidad a la autonomía y el proyecto educativo de las universidades.

Esos temores chocan con la realidad que quedó al desnudo desde las manifestaciones universitarias de 2011: un sistema que ha generado niveles alarmantes de endeudamiento estudiantil, costos que finalmente termina pagando al Estado, y cuya rentabilidad ha ido a parar a universidades privadas de dudosa calidad y que han usado todos los resquicios para lucrar con los servicios educativos. Cualquier reforma que no ponga coto a ese sistema, donde los principales perjudicados son los jóvenes más vulnerables, resulta difícil de sostener hoy políticamente ante la opinión pública.

Esos temores chocan con la realidad que quedó al desnudo desde las manifestaciones universitarias de 2011: un sistema que ha generado niveles alarmantes de endeudamiento estudiantil, costos que finalmente termina pagando al Estado, y cuya rentabilidad ha ido a parar a universidades privadas de dudosa calidad y que han usado todos los resquicios para lucrar con los servicios educativos. Cualquier reforma que no ponga coto a ese sistema, donde los principales perjudicados son los jóvenes más vulnerables, resulta difícil de sostener hoy políticamente ante la opinión pública.

El fallo del TC resulta preocupante para el gobierno porque podría limitar su margen de maniobra. Como grafica un constitucionalista, hace tiempo ya las sentencias del TC han demostrado que pueden tener impacto en la formulación de políticas públicas relevantes. Como ejemplos, cita el caso de la píldora del día después, cuando en 2008 el tribunal prohibió su distribución en el sistema público. O los diversos fallos respecto a la Ley de Isapres que empujaron una reforma que hasta hoy no se ha concretado.

LAS DISPUTAS QUE AUMENTARON LA INCERTIDUMBRE

Una de las cosas que ha marcado el diseño de la gratuidad ha sido la incapacidad del gobierno de delinear una propuesta clara y capaz de enfrentar las presiones desde el mundo político y desde los grupos de interés (universidades públicas y privadas, centros de formación técnica, estudiantes). Como resultado, las propuestas cambiaron una y otra vez a los largo de este año, tanto antes como después de enviar la famosa glosa al Congreso, en septiembre pasado.

La propuesta original, anunciada por la Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo, beneficiaba a los estudiantes pertenecientes al 60% más vulnerable de la población que asistieran a alguna de las 25 universidades del Cruch o a los ocho centros de formación técnica o institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro.

Las críticas desde el interior de la Nueva Mayoría hicieron cambiar el plan en agosto: se extendería a las universidades privadas sin sociedades con fines de lucro asociadas a su estructura, acreditadas por cuatro años y con participación triestamental. Pero para mantener el control del presupuesto, sólo beneficiaría a los estudiantes del 50% más vulnerable. Así se envió al Congreso en la Ley de Presupuesto, pero las presiones de la Democracia Cristiana, alineada en esto con la oposición, casi hicieron bajar el corte hasta el 40%. La DC se convirtió en un actor clave en la última etapa de la tramitación presupuestaria. Al igual que la derecha, el partido se negaba a apoyar el proyecto por considerarlo discriminatorio y dejar fuera a la mayor parte de los estudiantes de CFT e IP.

Michelle Bachelet

La tramitación del la glosa del presupuesto fue dura y se discutieron modificaciones hasta último minuto. Las dificultades por ceder a las demandas y cuadrar el presupuesto terminaron con un cambio en la estructura de financiamiento de la educación superior. Por un lado se redujo a la mitad el aporte vía Aporte Fiscal Indirecto (AFI) –que se entrega a las universidades que reciben alumnos con más altos puntajes–, aumentando el financiamiento a las universidades estatales a través de convenios marco, entre otras reasignaciones. Eso liberó fondos para aumentar el número de becas para los estudiantes de CFT e IP. Para acceder a la gratuidad se mantuvieron los requisitos que deben cumplir las universidades del Cruch y privadas: estar acreditadas por al menos cuatro años, no tener participación de entidades que tengan fines de lucro y garantizar la participación triestamental. La discusión determinó que la gratuidad beneficiará a los estudiantes de los cinco primeros quintiles, se pagará un arancel regulado y las matrículas no podrán aumentar más de un 2,7% con respecto a este año.

En el papel la cosa parece clara, pero los rectores reclaman que aún hay mucha incertidumbre. La glosa dice que habrá un decreto que fijará el arancel regulado –el que aún no existe– y se dictará un reglamento que establecerá los efectos de incumplir con lo dispuesto en la ley. Se habla de simulaciones oficiales que dan cuenta de que los números cuadran, pero son varias las instituciones que prevén importantes déficits.

Así las cosas, aún si el TC rechaza el requerimiento de la derecha, no es claro cuántas universidades privadas adherirán a la gratuidad. De las tres que no son del Cruch y que cumplen los requisitos, sólo la Católica Silva Henríquez ha aceptado las condiciones del Mineduc. La UDP y la UAH han sido críticas del proceso y su participación se ha puesto en duda. En la universidad jesuita, comentaron que con la información que se conoce, sería irresponsable comprometerse a sumarse a la gratuidad. De todos modos, este viernes 4 hubo reuniones del Mineduc con los rectores de estas dos universidades privadas, que podrían haber aclarado en parte el panorama.

Para las universidades privadas –Cruch y no Cruch elegibles– es complejo no sumarse a la gratuidad. De no hacerlo, estas casas de estudio se verán presionadas por sus estudiantes, que quedarían fuera del beneficio. Ser excluidas por un fallo del TC les quitaría ese peso. Sin embargo, eso también tendría un impacto en el perfil de los postulantes del próximo año, que se verán atraídos por universidades gratuitas que quizás antes no habrían considerado. Algo similar a lo que pasará con las otras privadas que no cumplen con los requisitos establecidos por el Mineduc y deberán seguir cobrando aranceles.

LAS UNIVERSIDADES DE LOS MINISTROS DEL TC

Lo que determinen los ministros del Tribunal Constitucional sobre la gratuidad en la educación superior tendrá un impacto directo en el segundo “empleador” de muchos de ellos, porque ocho de los diez integrantes del TC hacen clases en universidades. Sólo María Luisa Brahm Barril y Nelson Pozo Silva no están vinculados a ninguna casa de estudios. Aunque es imposible adivinar si su experiencia académica influirá de alguna la manera en la forma en que los ministros perciben el debate sobre la gratuidad, es interesante constatar cómo se reparten en universidades públicas y privadas, Cruch y no Cruch:

Marisol Peña: Profesora titular del Departamento de Derecho Público en Facultad de Derecho de la PUC. Cursos que imparte: Derecho Político, Instituciones del Estado de Derecho Chileno, Derechos Fundamentales y Derechos Humanos. Desde el año 2005 forma parte del Consejo de la misma facultad. Además, integra la Comisión de Categorización Académica de la Facultad.

Juan José Romero Guzmán: Profesor asociado del Departamento de Derecho Económico, Comercial y Tributario de la Facultad de Derecho de la PUC. Director del Magister en Derecho de la Empresa UC-LLM Internacional. Cursos que imparte en la Facultad de Derecho UC: Derecho Económico I, Derecho Económico II.

Carlos Carmona Santander: Profesor titular de Derecho Público en la Universidad de Chile.

José Ignacio Vásquez: Profesor asistente de Derecho Público en la Universidad de Chile y profesor de la Universidad del Desarrollo

Domingo Hernández Emparanza: Profesor conferenciante de la Universidad de Talca

Gonzalo García Pino: Profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política y Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

Iván Aróstica Maldonado: De acuerdo a su curriculum oficial, ha sido profesor invitado en cursos de doctorado (U. Internacional SEK), magíster (U. del Desarrollo, Adolfo Ibáñez y Diego Portales) y varios diplomados, aunque no aclara si imparte algún curso en la actualidad.

Cristián Letelier Aguilar: Profesor de Derecho Minero en la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás.

CIPER revisó una muestra de 14 clubes de fútbol profesional y detectó que al menos en dos de ellos -el ya mencionado Wanderers y O’Higgins de Rancagua- los jefes de seguridad están relacionados con las empresas que les proveen guardias para los partidos que juegan de local. Así se desprende de la revisión de información pública de estos clubes y de las escrituras de constitución de las sociedades propietarias de las empresas de guardias.

CIPER revisó una muestra de 14 clubes de fútbol profesional y detectó que al menos en dos de ellos -el ya mencionado Wanderers y O’Higgins de Rancagua- los jefes de seguridad están relacionados con las empresas que les proveen guardias para los partidos que juegan de local. Así se desprende de la revisión de información pública de estos clubes y de las escrituras de constitución de las sociedades propietarias de las empresas de guardias.

Una semana antes del partido, los barristas más violentos de Colo Colo y Wanderers dejaron en claro, a través de las redes sociales, que la jornada sería agitada. Ya antes de la hora fijada para el partido, hubo enfrentamientos graves en la Plaza Sotomayor, donde se registraron heridos con arma blanca. Y a las cinco de la tarde, cuando los equipos ya estaban en la cancha, el terreno fue invadido por barristas que destruyeron todo a su paso.

Una semana antes del partido, los barristas más violentos de Colo Colo y Wanderers dejaron en claro, a través de las redes sociales, que la jornada sería agitada. Ya antes de la hora fijada para el partido, hubo enfrentamientos graves en la Plaza Sotomayor, donde se registraron heridos con arma blanca. Y a las cinco de la tarde, cuando los equipos ya estaban en la cancha, el terreno fue invadido por barristas que destruyeron todo a su paso.

La conexión entre el gobierno y los empresarios –afirma Fairfield- se volvió un mecanismo gravitante para impedir reformas, pues “frenó al gobierno de perseguir alzas significativas de impuestos, debido a que el conflicto por los impuestos tenía el potencial de poner en peligro el apoyo de los empresarios en periodos críticos, o de dañar la productiva interacción entre gobierno y empresarios en otros temas”.

La conexión entre el gobierno y los empresarios –afirma Fairfield- se volvió un mecanismo gravitante para impedir reformas, pues “frenó al gobierno de perseguir alzas significativas de impuestos, debido a que el conflicto por los impuestos tenía el potencial de poner en peligro el apoyo de los empresarios en periodos críticos, o de dañar la productiva interacción entre gobierno y empresarios en otros temas”.

La tensión entre el cuerpo técnico y la ANFP por estos desencuentros ha ido en aumento. La prensa deportiva especula que Sampaoli -nominado en la terna para definir al mejor entrenador de 2015 a nivel mundial- podría terminar renunciando a la Roja para emplearse en un club europeo. De hacerlo, y con el precedente de lo decidido por el Consejo de Presidentes en el caso de Beccacece, lo más probable es que la ANFP le exija a Sampaoli que pague su propia cláusula de salida, que se eleva a unos US$6 millones, según cifras

La tensión entre el cuerpo técnico y la ANFP por estos desencuentros ha ido en aumento. La prensa deportiva especula que Sampaoli -nominado en la terna para definir al mejor entrenador de 2015 a nivel mundial- podría terminar renunciando a la Roja para emplearse en un club europeo. De hacerlo, y con el precedente de lo decidido por el Consejo de Presidentes en el caso de Beccacece, lo más probable es que la ANFP le exija a Sampaoli que pague su propia cláusula de salida, que se eleva a unos US$6 millones, según cifras

Además, el informe estima que se trataba de una autorización sujeta a una “condición suspensiva”: sólo era válida si se autorizaba la fusión con Cuprum. “Al imponer una condición en un acto administrativo que debió ser puro y simple”, reflexionan los abogados, “la Superintendencia de Pensiones se está autoinvistiendo de potestades públicas de las que carece”. Agregan que más allá de lo legal, el procedimiento carecía de lógica, pues Argentum no existía si no se fusionaba con Cuprum, pero Curprum no podía fusionarse con Argentum mientras no existiera: “No puede, en términos lógicos, pretenderse que algo es condición para que se realice un determinado acto y que luego se le someta a la condición suspensiva que vaya existir si eso era precisamente lo necesario para que se realizara la fusión”.

Además, el informe estima que se trataba de una autorización sujeta a una “condición suspensiva”: sólo era válida si se autorizaba la fusión con Cuprum. “Al imponer una condición en un acto administrativo que debió ser puro y simple”, reflexionan los abogados, “la Superintendencia de Pensiones se está autoinvistiendo de potestades públicas de las que carece”. Agregan que más allá de lo legal, el procedimiento carecía de lógica, pues Argentum no existía si no se fusionaba con Cuprum, pero Curprum no podía fusionarse con Argentum mientras no existiera: “No puede, en términos lógicos, pretenderse que algo es condición para que se realice un determinado acto y que luego se le someta a la condición suspensiva que vaya existir si eso era precisamente lo necesario para que se realizara la fusión”.

Pero el asunto no estaba zanjado. No sólo porque la ministra Rincón no quedaría conforme con las explicaciones de Agnic, sino porque la superintendenta estaba a punto de aprobar una operación similar entre Provida, la administradora de fondos de pensiones de Metlife, y Acquisition, la AFP creada para la ocasión. La primera misiva de Rincón a Agnic, el 4 de junio, se centró en pedir detalles del procedimiento que aún no estaba sellado, pero también le solicitó más antecedentes sobre lo sucedido con Cuprum (ver oficios

Pero el asunto no estaba zanjado. No sólo porque la ministra Rincón no quedaría conforme con las explicaciones de Agnic, sino porque la superintendenta estaba a punto de aprobar una operación similar entre Provida, la administradora de fondos de pensiones de Metlife, y Acquisition, la AFP creada para la ocasión. La primera misiva de Rincón a Agnic, el 4 de junio, se centró en pedir detalles del procedimiento que aún no estaba sellado, pero también le solicitó más antecedentes sobre lo sucedido con Cuprum (ver oficios  Según los datos recogidos hasta ahora, la FNE comenzó reservadamente su investigación el 25 de agosto de 2011 y obtuvo del TDLC y la Corte de Apelaciones la autorización para ejercer “medidas intrusivas”, las que se concretaron el 14 de diciembre del mismo año. Ese día, con el apoyo del OS-9 de Carabineros, se realizó un registro policial en las dependencias de las cadenas de supermercados bajo investigación y se incautaron copias de los correos electrónicos de ejecutivos de esas empresas. Algunos de los emails intercambiados entre los vendedores minoristas y sus proveedores de pollo fueron adjuntados por la autoridad económica en su denuncia como prueba de la colusión.

Según los datos recogidos hasta ahora, la FNE comenzó reservadamente su investigación el 25 de agosto de 2011 y obtuvo del TDLC y la Corte de Apelaciones la autorización para ejercer “medidas intrusivas”, las que se concretaron el 14 de diciembre del mismo año. Ese día, con el apoyo del OS-9 de Carabineros, se realizó un registro policial en las dependencias de las cadenas de supermercados bajo investigación y se incautaron copias de los correos electrónicos de ejecutivos de esas empresas. Algunos de los emails intercambiados entre los vendedores minoristas y sus proveedores de pollo fueron adjuntados por la autoridad económica en su denuncia como prueba de la colusión. En la sede de SMU, en tanto, se informó que aún no habían sido notificados del requerimiento, por lo tanto no podían emitir opiniones. SMU es controlada por el Grupo Saieh, que también es el principal financista de CIPER. En Censosud, la empresa de Horst Paulman, quedaron de enviar un comunicado de prensa, pero al cierre de esta nota no había llegado.

En la sede de SMU, en tanto, se informó que aún no habían sido notificados del requerimiento, por lo tanto no podían emitir opiniones. SMU es controlada por el Grupo Saieh, que también es el principal financista de CIPER. En Censosud, la empresa de Horst Paulman, quedaron de enviar un comunicado de prensa, pero al cierre de esta nota no había llegado. “Esto parece el cuento del lobo, ya que tu competencia los acusa a ustedes de iniciar esta guerra de precios. Lo único que puedo hacer es que me des la última posibilidad y mañana tú aparezcas a $1.490. De esta manera, ellos subirán. De otra manera veo complicado alinearlos”.

“Esto parece el cuento del lobo, ya que tu competencia los acusa a ustedes de iniciar esta guerra de precios. Lo único que puedo hacer es que me des la última posibilidad y mañana tú aparezcas a $1.490. De esta manera, ellos subirán. De otra manera veo complicado alinearlos”. En febrero de 2011, el product manager de Supermercados del Sur, Rodrigo Balbontín,alegaba a Agrosuper que en Temuco el Supermercado Santa Isabel vendía trutro entero de pollo a un precio demasiado bajo. Ese correo produjo la inmediata mediación del ejecutivo de la productora de pollos, quien se comunicó con Alfredo Calvo, de Cencosud. La respuesta de este último fue: “Ok, subo todos los precios ahora mismo”.

En febrero de 2011, el product manager de Supermercados del Sur, Rodrigo Balbontín,alegaba a Agrosuper que en Temuco el Supermercado Santa Isabel vendía trutro entero de pollo a un precio demasiado bajo. Ese correo produjo la inmediata mediación del ejecutivo de la productora de pollos, quien se comunicó con Alfredo Calvo, de Cencosud. La respuesta de este último fue: “Ok, subo todos los precios ahora mismo”.

El requerimiento que ahora la FNE presentó contra los supermercados se basa en la tesis de que las grandes cadenas no sólo saben que deben seguir esa regla, sino que además se encargan de monitorear que su competencia la cumpla. Para conseguirlo utilizan a los proveedores como intermediarios. Para apoyar esta acusación, la FNE adjuntó una serie de correos electrónicos que grafican esta conducta (

El requerimiento que ahora la FNE presentó contra los supermercados se basa en la tesis de que las grandes cadenas no sólo saben que deben seguir esa regla, sino que además se encargan de monitorear que su competencia la cumpla. Para conseguirlo utilizan a los proveedores como intermediarios. Para apoyar esta acusación, la FNE adjuntó una serie de correos electrónicos que grafican esta conducta ( El primer dato concreto está contenido en el Tomo II de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, testimonio que no se envió como evidencia en el requerimiento ante el TDLC. Tuvo lugar el 27 de abril de 2011, cuando el KAM de Ariztía para SMU (Unimarc, Mayorista 10 y Telemercados Europa) y para distribuidores de Punta Arenas, Carlos José Tellería Gutiérrez, explicó cuál era su única injerencia en el precio al que venden los supermercados:

El primer dato concreto está contenido en el Tomo II de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, testimonio que no se envió como evidencia en el requerimiento ante el TDLC. Tuvo lugar el 27 de abril de 2011, cuando el KAM de Ariztía para SMU (Unimarc, Mayorista 10 y Telemercados Europa) y para distribuidores de Punta Arenas, Carlos José Tellería Gutiérrez, explicó cuál era su única injerencia en el precio al que venden los supermercados: Las siguientes preguntas a Valdés tienen gran parte de sus respuestas tarjadas, pero se concluye que las cadenas que atiende sólo han vendido bajo costo en unos tres o cuatro pesos, aunque sí ha recibido reclamos de las otras empresas. Frente a eso, afirmó, no tiene mucho que hacer, salvo revisar los precios y darle una respuesta al KAM que atiende al otro cliente para que lo transmita al supermercado correspondiente. “Y si son literalmente dos pesos es por dejar claro que no se pasen debajo del costo”, concluyó Valdés (

Las siguientes preguntas a Valdés tienen gran parte de sus respuestas tarjadas, pero se concluye que las cadenas que atiende sólo han vendido bajo costo en unos tres o cuatro pesos, aunque sí ha recibido reclamos de las otras empresas. Frente a eso, afirmó, no tiene mucho que hacer, salvo revisar los precios y darle una respuesta al KAM que atiende al otro cliente para que lo transmita al supermercado correspondiente. “Y si son literalmente dos pesos es por dejar claro que no se pasen debajo del costo”, concluyó Valdés ( El más explícito en describir la situación fue un ex jefe de los KAM de Ariztía, Miguel Alberto Villabona Bravo. En su declaración del 9 de marzo de 2011, Villabona explicó que a veces las empresas avícolas se coordinaban para tener precios de lista idénticos: “A nivel de gerentes generales o comerciales era en el que se manejaban las listas de precios y todo el tema. Entonces, en algún minuto se comunicaban para decir ‘sabes, voy a bajar, vean ustedes si bajan o no, o voy a subir’. Entonces, nosotros tomábamos nuestra decisión en base a nuestra situación en ese minuto si subíamos o bajábamos, o sea si íbamos a la par con nuestra competencia”.

El más explícito en describir la situación fue un ex jefe de los KAM de Ariztía, Miguel Alberto Villabona Bravo. En su declaración del 9 de marzo de 2011, Villabona explicó que a veces las empresas avícolas se coordinaban para tener precios de lista idénticos: “A nivel de gerentes generales o comerciales era en el que se manejaban las listas de precios y todo el tema. Entonces, en algún minuto se comunicaban para decir ‘sabes, voy a bajar, vean ustedes si bajan o no, o voy a subir’. Entonces, nosotros tomábamos nuestra decisión en base a nuestra situación en ese minuto si subíamos o bajábamos, o sea si íbamos a la par con nuestra competencia”.

La pregunta que está abierta es si la FNE presentará nuevas acciones legales por esos otros productos, una duda en que se debaten también los expertos en libre competencia.

La pregunta que está abierta es si la FNE presentará nuevas acciones legales por esos otros productos, una duda en que se debaten también los expertos en libre competencia.

En conversación con CIPER, Fazio entregó nuevos detalles sobre la situación de las arcas de la ANFP. Según explicó, 2015 fue el año en que la asociación cosechó los mayores ingresos en toda su historia: US$50 millones (unos $35.500 millones), lo que se explica por los fondos que dejó la Copa América y que se sumaron a otros ingresos regulares, como el contrato por derechos de imagen y comercialización de la Roja, así como por la indumentaria del conjunto nacional.

En conversación con CIPER, Fazio entregó nuevos detalles sobre la situación de las arcas de la ANFP. Según explicó, 2015 fue el año en que la asociación cosechó los mayores ingresos en toda su historia: US$50 millones (unos $35.500 millones), lo que se explica por los fondos que dejó la Copa América y que se sumaron a otros ingresos regulares, como el contrato por derechos de imagen y comercialización de la Roja, así como por la indumentaria del conjunto nacional. No obstante, fuentes de la ANFP que conocen las negociaciones indicaron que las cadenas FOX, Turner y BeIN Sports ya oficializaron su interés en participar en la operación, lo que se formalizó mediante la firma de un acuerdo para incorporarse a una licitación que será manejada por BTG Pactual. Las mismas fuentes indicaron que como las tratativas corren contra el tiempo, a principios de enero se le consultó a la contraparte representada por Jorge Claro si se podía flexibilizar la fecha tope del 31 de marzo y la respuesta, inicialmente, fue positiva.

No obstante, fuentes de la ANFP que conocen las negociaciones indicaron que las cadenas FOX, Turner y BeIN Sports ya oficializaron su interés en participar en la operación, lo que se formalizó mediante la firma de un acuerdo para incorporarse a una licitación que será manejada por BTG Pactual. Las mismas fuentes indicaron que como las tratativas corren contra el tiempo, a principios de enero se le consultó a la contraparte representada por Jorge Claro si se podía flexibilizar la fecha tope del 31 de marzo y la respuesta, inicialmente, fue positiva.

Según la documentación a la que tuvo acceso la revista uruguaya

Según la documentación a la que tuvo acceso la revista uruguaya

Según lo relatado por Carrasco a la Fiscalía, el 4 de noviembre de 2013 Watts pagó $5 millones a VSA por un trabajo no realizado, y que tenía como fin donar dinero a la campaña senatorial de Laurence Golborne.

Según lo relatado por Carrasco a la Fiscalía, el 4 de noviembre de 2013 Watts pagó $5 millones a VSA por un trabajo no realizado, y que tenía como fin donar dinero a la campaña senatorial de Laurence Golborne. La declaración que hizo el ingeniero comercial en noviembre pasado en la Fiscalía marcó un hito inédito en la investigación del financiamiento irregular de la política: es la primera vez que un imputado reconoce movimientos para financiar una campaña electoral que involucra a tantas empresas al mismo tiempo. El nuevo paquete forma parte de la arista Penta, a cargo del fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien tiene plazo para investigar hasta fines de marzo.

La declaración que hizo el ingeniero comercial en noviembre pasado en la Fiscalía marcó un hito inédito en la investigación del financiamiento irregular de la política: es la primera vez que un imputado reconoce movimientos para financiar una campaña electoral que involucra a tantas empresas al mismo tiempo. El nuevo paquete forma parte de la arista Penta, a cargo del fiscal regional oriente, Manuel Guerra, quien tiene plazo para investigar hasta fines de marzo.

Cuando CIPER consultó a Vergara si existía algún contrato de Sotomayor con UNESCO, éste primero lo negó. Cuando se le dijo que el organismo internacional ya había confirmado la existencia del documento y del pago, explicó que en realidad sí había un contrato, pero que Sotomayor no había terminado el trabajo encomendado. Según su versión, la labor consistía en ser monitor de participación ciudadana, pero Sotomayor no quiso ir a terreno, por lo que sólo se le pagó por el diseño de la metodología de trabajo.

Cuando CIPER consultó a Vergara si existía algún contrato de Sotomayor con UNESCO, éste primero lo negó. Cuando se le dijo que el organismo internacional ya había confirmado la existencia del documento y del pago, explicó que en realidad sí había un contrato, pero que Sotomayor no había terminado el trabajo encomendado. Según su versión, la labor consistía en ser monitor de participación ciudadana, pero Sotomayor no quiso ir a terreno, por lo que sólo se le pagó por el diseño de la metodología de trabajo.

Asesorías Credo es una sociedad que se formó apenas unos meses antes de recibir $50 millones desde Ripley. El 20 de agosto de 2013 en la Notaría de Alberto Rojas López, en Santiago, el publicista Diego Perry y su esposa, Magdalena Velasco Weber, constituyeron Credo con un capital inicial de $1 millón. El objeto fue amplio e incluyó la prestación de asesorías y consultorías en materias comunicacionales, de imagen, publicitarias y marketing, y todo tipo de actividad inmobiliaria. Perry es el publicista que, junto a José Miguel Kiko Carcavilla, ideó la última campaña electoral de Bachelet. Durante la segunda vuelta de esa misma campaña, Asesorías Credo aparece como proveedora rindiendo $15 millones por publicidad radial, según el registro público del Servel. Otra sociedad de Diego Perry –Servicios y Publicidad La Clínica-, prestó servicios a la campaña de Bachelet, pero en primera vuelta, donde recibió $175 millones por “asesoría creativa”. Esa misma compañía figura en el listado de pagos rectificados por SQM con $48 millones sin respaldo contable.

Asesorías Credo es una sociedad que se formó apenas unos meses antes de recibir $50 millones desde Ripley. El 20 de agosto de 2013 en la Notaría de Alberto Rojas López, en Santiago, el publicista Diego Perry y su esposa, Magdalena Velasco Weber, constituyeron Credo con un capital inicial de $1 millón. El objeto fue amplio e incluyó la prestación de asesorías y consultorías en materias comunicacionales, de imagen, publicitarias y marketing, y todo tipo de actividad inmobiliaria. Perry es el publicista que, junto a José Miguel Kiko Carcavilla, ideó la última campaña electoral de Bachelet. Durante la segunda vuelta de esa misma campaña, Asesorías Credo aparece como proveedora rindiendo $15 millones por publicidad radial, según el registro público del Servel. Otra sociedad de Diego Perry –Servicios y Publicidad La Clínica-, prestó servicios a la campaña de Bachelet, pero en primera vuelta, donde recibió $175 millones por “asesoría creativa”. Esa misma compañía figura en el listado de pagos rectificados por SQM con $48 millones sin respaldo contable.

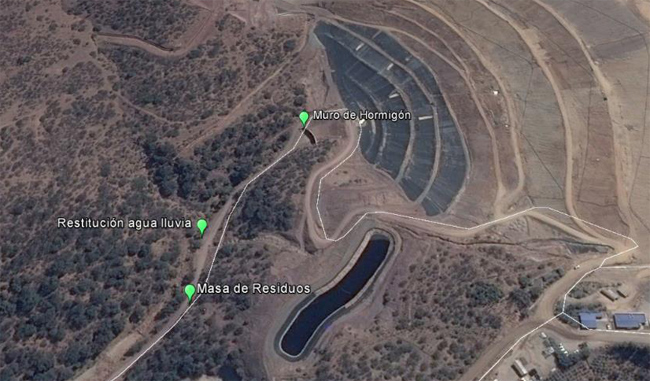

La dictación de la norma tiene un historial de polémica. A comienzos de 2014, las autoridades ambientales del recién asumido gobierno de Michelle Bachelet se percataron de que la Contraloría había tomado razón de la NSCA del río Valdivia el 10 de marzo –un día antes del cambio de mando– y que ese decreto tenía cambios importantes con respecto al anteproyecto elaborado luego de un largo proceso de evaluación científica y participación ciudadana. Entre otras cosas, el punto de toma de muestra más cercano a la planta de Celco se había alejado unos 17 kilómetros, lo que implicaba que al momento de medirse la concentración de sustancias, éstas estaban mucho más diluidas. Se decidió entonces no publicar decreto, que se reformuló ahora con parámetros más rígidos y un punto de captación a sólo tres kilómetros de la planta.

La dictación de la norma tiene un historial de polémica. A comienzos de 2014, las autoridades ambientales del recién asumido gobierno de Michelle Bachelet se percataron de que la Contraloría había tomado razón de la NSCA del río Valdivia el 10 de marzo –un día antes del cambio de mando– y que ese decreto tenía cambios importantes con respecto al anteproyecto elaborado luego de un largo proceso de evaluación científica y participación ciudadana. Entre otras cosas, el punto de toma de muestra más cercano a la planta de Celco se había alejado unos 17 kilómetros, lo que implicaba que al momento de medirse la concentración de sustancias, éstas estaban mucho más diluidas. Se decidió entonces no publicar decreto, que se reformuló ahora con parámetros más rígidos y un punto de captación a sólo tres kilómetros de la planta.

Aunque el decreto se publicó en noviembre, se estableció un periodo de seis meses para diseñar un plan de vigilancia, que contempla cuatro mediciones anuales. Aún si se exceden los límites establecidos para la concentración de los distintos parámetros, en ningún caso significa el cierre inmediato de la planta de Celco o de otras fuentes de descarga. La medición es como un semáforo: los resultados pueden óptimos, medios o saturados. En este último caso, lo que corresponde es diseñar un plan de descontaminación, un proceso largo (como el que se vive hoy en Santiago) y participativo, que sí puede contemplar límites a las descargas. Un plan de este tipo se traduce en un decreto, que podría invalidar las resoluciones de calificación ambiental de las empresas que actualmente funcionan en la cuenca, reconocen en el gobierno.

Aunque el decreto se publicó en noviembre, se estableció un periodo de seis meses para diseñar un plan de vigilancia, que contempla cuatro mediciones anuales. Aún si se exceden los límites establecidos para la concentración de los distintos parámetros, en ningún caso significa el cierre inmediato de la planta de Celco o de otras fuentes de descarga. La medición es como un semáforo: los resultados pueden óptimos, medios o saturados. En este último caso, lo que corresponde es diseñar un plan de descontaminación, un proceso largo (como el que se vive hoy en Santiago) y participativo, que sí puede contemplar límites a las descargas. Un plan de este tipo se traduce en un decreto, que podría invalidar las resoluciones de calificación ambiental de las empresas que actualmente funcionan en la cuenca, reconocen en el gobierno.

“Lo que hicimos, y este es un trabajo que hizo muy bien Jaime (Guzmán), es convencer a la elite de que teníamos que estar en el Congreso para proteger sus intereses. Jaime los convenció de que aunque fuéramos un partido chico, con las ventajas que nos daba el binominal y los quórums, podíamos proteger sus intereses. Al mismo tiempo los convenció de que para que nosotros pudiéramos hacer eso, teníamos que ganar votos en los sectores populares, porque la elite es muy chica. Entonces, básicamente lo que el partido hace es tomar los recursos que dan los empresarios y volcarlos a las poblaciones”.

“Lo que hicimos, y este es un trabajo que hizo muy bien Jaime (Guzmán), es convencer a la elite de que teníamos que estar en el Congreso para proteger sus intereses. Jaime los convenció de que aunque fuéramos un partido chico, con las ventajas que nos daba el binominal y los quórums, podíamos proteger sus intereses. Al mismo tiempo los convenció de que para que nosotros pudiéramos hacer eso, teníamos que ganar votos en los sectores populares, porque la elite es muy chica. Entonces, básicamente lo que el partido hace es tomar los recursos que dan los empresarios y volcarlos a las poblaciones”.

En tercer lugar, los partidos carecen de control sobre sus parlamentarios y alcaldes. Como los candidatos no dependen financieramente del partido y la marca tampoco les ayuda a ganar votos, la colectividad no tiene cómo disciplinarlos.

En tercer lugar, los partidos carecen de control sobre sus parlamentarios y alcaldes. Como los candidatos no dependen financieramente del partido y la marca tampoco les ayuda a ganar votos, la colectividad no tiene cómo disciplinarlos. “Ellos triunfan porque se juntan con el club del adulto mayor, con el centro de madres, porque consiguen una beca, porque traen obras al distrito. En su campaña el candidato no opera ni verbaliza sus preferencias programáticas. Y así son consistentemente reelectos aunque sus ideas estén muy desconectadas con su electorado. Esa es la clave del sistema”, explica el cientista político.

“Ellos triunfan porque se juntan con el club del adulto mayor, con el centro de madres, porque consiguen una beca, porque traen obras al distrito. En su campaña el candidato no opera ni verbaliza sus preferencias programáticas. Y así son consistentemente reelectos aunque sus ideas estén muy desconectadas con su electorado. Esa es la clave del sistema”, explica el cientista político.