Vea también: “Los dueños de Chile”

«Yo era amigo de Ricardo Lagos…» Francisco Fernández Fredes, socialista, abogado, habla con una media sonrisa cargada de nostalgia. Luego endurece la mirada y se gira hacia la pared de su oficina, donde cuelga una fotografía enmarcada de Salvador Allende. «Yo fui colaborador del Presidente Allende. Ahí tengo un retrato de él, autografiado y dedicado a mi persona. Para mí Lagos representaba lo mismo. Tenía la misma admiración por él. Entonces, cuando constaté que una figura por la cual sentía aprecio, admiración y cariño, se había apartado tanto de esos valores…» Deja la frase resonando mientras busca cómo cerrarla: «… fue muy amargo», se decide al fin.

Francisco Fernández

En el verano de 2000, el Presidente electo llamó a Fernández: aconsejado por Carlos Ominami, le ofreció asumir como fiscal nacional económico.

—Pero, Ricardo, en ese puesto se pisan muchos callos, habrá muchas presiones, necesito respaldo político.

—Lo vas a tener.

—¿Cuál?

—El mío. El del Presidente de la República.

Fernández aceptó. «Yo no soy un cultor de la economía de mercado, pero mi responsabilidad era ser el árbitro. Garantizar que imperara la justicia, el juego limpio, la honestidad», recuerda.

Diecisiete meses después, ese juego había terminado. Diecisiete meses de presiones políticas en beneficio de poderes privados, y de gestiones gubernamentales para afectar la libre competencia, pasando por encima de las instituciones que debían resguardar a los ciudadanos.

Esta es una historia que se cuenta aquí por primera vez. […]

LAS CHISPAS DE YURASZECK

La privatización del complejo eléctrico del Estado tuvo un gran ganador: José Yuraszeck. Como gerente general de la estatal Chilmetro, diseñó el proceso privatizador, y aprovechó de privatizarse con él. A través del control del supuesto «capitalismo popular» de las sociedades Chispas, salió de la dictadura convertido en el controlador de la sociedad Enersis y de su filial Chilectra, dedicada a la distribución eléctrica.

Pero Yuraszeck quería más. La privatización de Endesa le abrió el apetito para integrar verticalmente toda la industria: generar, transmitir y distribuir la energía. El 19 de abril de 1990, usando su 12,15% de la propiedad de Endesa, se alió con el creador del sistema de AFP, José Piñera. Actuando en conjunto con un grupo de AFP, logró elegir de común acuerdo a la mayoría del directorio de Endesa. Piñera fue apoyado por AFP Habitat (4,56% de las acciones). Yuraszeck, por Concordia (0,27%), y Summa (2,56%).

Yuraszeck repetía el empleo de la misma palanca. Si antes había usado los fondos de los pequeños accionistas para controlar por medio de las Chispas a Enersis, ahora utilizaría los fondos de pensiones de los chilenos para capturar el control de Endesa.

Comenzaba así la primera batalla por evitar los monopolios en la energía eléctrica.

El abogado DC Ramón Briones denunció a Enersis, y el fiscal económico, Gilberto Villablanca —primero en ocupar el cargo tras el retorno de la democracia—, le dio la razón, constatando que la integración vertical «crearía de hecho un poder monopólico», en perjuicio de los usuarios. Entonces Briones buscó respaldo político. «Fui a hablar con Jaime Tohá, que era ministro de Energía, para pedir ayuda del gobierno. Y él me dijo: “No nos podemos meter en el tema eléctrico y en el control de la electricidad”».

Patricio Alwyn y Ricardo Lagos

Briones no quedó conforme. Y apuntó más alto. Al Presidente de la República. Patricio Aylwin recibió a su correligionario en La Moneda. «Don Patricio me dijo: “Mire, don Ramón, no le quiero pedir que se eche a morir, la pelea hay que seguirla dando, pero yo no lo puedo apoyar oficialmente como gobierno”», recuerda Briones. El abogado pidió razones y el Presidente se las dio. Eran del más crudo realismo político: «Yo tengo un frente que son los militares y tengo la preocupación de que esta gente pueda aliarse con los militares», le dijo Aylwin, refiriéndose al poder empresarial representado por personeros como «los Pepes» (José Yuraszeck y José Piñera). «Si ellos actúan junto a Pinochet, pueden crearme problemas mayores a los que ya tengo», le explicó Aylwin.

La batalla se resolvió a favor del «zar de la electricidad» el 2 de junio de 1992, cuando la Comisión Antimonopolios no solo desechó los argumentos del fiscal, sino que autorizó a Enersis a seguir comprando paquetes de Endesa.

Ya en 1994 Endesa dominaba el 65% de la generación eléctrica y el 100% de la transmisión, mientras el 40% de la distribución estaba en manos de Chilectra, filial de Enersis que, a su vez, controlaba Endesa a través de la propiedad directa del 14%, y del manejo de su directorio. Pese a ello, en 1997 la Comisión Resolutiva Antimonopolios rechazó un nuevo intento del fiscal económico por separar el patrimonio y la administración de las empresas.

A esas alturas, Yuraszeck estaba saliendo del mercado eléctrico, al vender Enersis a Endesa España. Por cierto, el «negocio del siglo» se convertiría en el «escándalo del siglo»: en 2004, tras un largo proceso judicial, Yuraszeck y sus aliados fueron condenados al pago de multas por US$75 millones, por usar en beneficio propio y en desmedro de los accionistas minoritarios su posición dominante en la empresa.

La siguiente batalla por los monopolios eléctricos sería protagonizada por los nuevos dueños españoles. Y esta vez La Moneda no se limitaría a encogerse de hombros: actuaría decididamente en pro de los intereses del gran capital.

LOS ESPAÑOLES, EL FISCAL Y EL JUEZ

Tras comprar Enersis a Yuraszeck, los españoles se movieron rápido. En 1999, usando la política de hechos consumados, sin pedir autorización, compraron un paquete adicional de acciones de Endesa que los dejó con el control del 60% de la generadora. Completaban así lo que el «zar» había dejado pendiente: el dominio absoluto de los principales actores de la generación y la distribución eléctrica.

Pero habría escollos en su camino.

El primero fue el fiscal Rodrigo Asenjo, quien encabezó la Fiscalía Nacional Económica durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Asenjo no dudó en impugnar la operación que dejó a los españoles con el control de Endesa, advirtiendo que si se concretaba «incrementará brutalmente el grado de integración vertical» del mercado. Además, pidió a la Comisión Antimonopolios obligar a Endesa España a deshacerse de sus acciones y multarla por actuar sin autorización, además de urgir al gobierno a enviar un proyecto de ley que frenara la concentración del sector eléctrico.

El 11 de marzo de 2000, con el dictamen de la comisión aún pendiente, Asenjo dejó el cargo junto al fin del mandato de quien lo había nombrado, Eduardo Frei. Llegaron a La Moneda Ricardo Lagos y a la FNE Francisco Fernández. Entonces, en una movida estratégica, los españoles vendieron la transmisora Transelec al grupo canadiense Hydro-Québec, e insistieron luego en que se visara la compra de Endesa.

Las presiones se acumulaban sobre el escritorio de Fernández. Y venían directamente del Palacio de La Moneda. Según relata, quien lo llamaba era el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro García, en un diálogo que era cada vez más áspero:

—Tienes que retirar el recurso de Asenjo. Las condiciones cambiaron; los españoles ya vendieron Transelec.

—Esperemos que el tribunal decida eso.

—No. Tienes que retirar tú el recurso.

—No quiero aparecer involucrado, cediendo frente a los españoles.

—Te estoy transmitiendo la inquietud directa del Presidente. El proceso debe terminar. Ten cuidado. El Presidente está preocupado.

Los llamados son desmentidos por García. «Jamás hablé con el fiscal económico de un asunto así, ni me prestaría para hacerlo», afirma.

Álvaro García

«El entonces representante de Endesa en Chile fue varias veces a la Fiscalía por esta causa, y me dijo que se lo había planteado al Presidente como una inquietud muy importante para ellos. Quería que este proceso terminara», recuerda Fernández. La conversación con Lagos se habría producido durante un viaje a España.

Los poderes tras Endesa España eran relevantes: sus principales accionistas eran los bancos Santander y Central Hispano.

Fernández resistió. No retiró el recurso, y dejó el caso en manos de la Comisión Antimonopolios, integrada por dos funcionarios del Gobierno, dos académicos y un juez. Y ahí apareció otro protagonista crucial: el ministro de la Corte Suprema José Luis Pérez Zañartu.

Este pertenecía a la Corte desde 1998, cuando se incorporaron abogados externos al tribunal tras la reforma que pretendía inyectarle aire fresco a la institución. Pronto fue designado por sus pares como presidente de la Comisión Resolutiva Antimonopolios. Y ocurre que Pérez Zañartu tenía una estrecha relación con Endesa: había trabajado como abogado en esa empresa estatal por veintiséis años. Hasta que se topó de frente con el poder de José Yuraszeck.

Todo ocurrió ese 19 de abril de 1990 en la junta de accionistas en que Yuraszeck, aliado con José Piñera y las AFP, intentaba tomar el control del directorio de la empresa. Entonces, el abogado Pérez Zañartu impugnó el sufragio que había emitido el «zar», y que equivalía a 220 millones de acciones.

De todos modos, Yuraszeck se hizo con el control del directorio, y el choque entre el impetuoso empresario y el puntilloso abogado se resolvió rápidamente: Pérez Zañartu debió renunciar a su empresa de toda la vida. Con esa experiencia, cuando una década después el caso FNE versus Enersis llegó a sus manos, él encabezó las discusiones en la comisión: conocía perfectamente el sector eléctrico y entendía que la integración vertical era inaceptable. «Yo sopesaba perfectamente las consecuencias: se acaban las licitaciones, se acaba todo, porque comprador y vendedor serían lo mismo», explica.

Coincidían con él los economistas José de Gregorio, Eduardo Engel, Ronald Fischer, Alexander Galetovic, Patricio Meller, Alejandra Mizala, Andrea Repetto y Pilar Romaguera, quienes publicaron una inserción alertando el riesgo de que «el monopolio natural eluda la regulación, permitiendo que la firma integrada obtenga rentas monopólicas». «Creemos que fue un error permitir que Enersis tomara el control de Endesa», concluían los expertos. Ese razonamiento convenció a los dos funcionarios del gobierno en la comisión: Alberto Undurraga, director del Sernac (hoy ministro de Obras Públicas), y Eduardo Jacquin, director subrogante de Aduanas. Con el caso decidido, Pérez se abocó a redactar un detallado fallo de 47 puntos, que ordenaba a Enersis deshacerse de las acciones compradas en Endesa, y pagar una multa por la operación.

«Cuando el fallo estuvo listo, se lo entregué a Undurraga, y estoy seguro de que él fue donde [Jorge] Rodríguez Grossi y se lo mostró. Siempre hacía lo mismo», dice Pérez Zañartu. Rodríguez Grossi era el ministro de Economía y Energía, y Undurraga uno de sus subalternos.

La votación se produciría el miércoles 30 de octubre de 2002. Cuatro días antes, el sábado 26, el ministro de la Corte Suprema viajó a Valparaíso para visitar en su casa a Jacquin. Revisaron juntos el veredicto y quedaron de acuerdo en el voto a favor. Pero, alertado del ambiente de presiones que rodeaba el caso, Pérez Zañartu quiso asegurarse:

—Tú sabes que al gobierno no le va a gustar esto.

—No me importa.

—Puedes perder la pega.

—No tengo miedo. Ya lo hablé con mi señora y estamos de acuerdo. Tengo un negocio propio, una constructora, me las puedo arreglar.

Al momento de la votación del miércoles, sin embargo, todo cambió. La posición de Undurraga y Jacquin había girado en 180 grados. Ahora se oponían a la resolución que habían aprobado un par de días antes:

—Estoy en desacuerdo. Obliga a Endesa a vender sus acciones a un precio ridículo —dijo Jacquin.

—No es así, se le da un plazo de cinco años para vender — retrucó Pérez.

—No, no. Esto podría generar una debacle en el mercado.

Alberto Undurraga

Jacquin y Undurraga votaron a favor de los españoles. Sumados sus sufragios a los de los académicos Patricio Rojas, decano de Economía de la Universidad Finis Terrae, y Antonio Bascuñán, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dieron vuelta el fallo, y, por 4 votos contra 1, consagraron la integración vertical en el mercado eléctrico chileno.

«Hubo falta de independencia, lamentablemente», recuerda hoy el ministro Pérez Zañartu. «[El Presidente] Lagos llamó personalmente a Jacquin y Undurraga para ordenarles que votaran en contra», asegura el abogado Ramón Briones. «Lo sé de una fuente directa.» El llamado fue confirmado por una segunda fuente directa e independiente.

Trece años después, Jacquin intenta hacer memoria: «No recuerdo llamados del gobierno o del Presidente en ese caso», dice finalmente. ¿Desmiente haber sido presionado para cambiar su fallo? «No recuerdo ni sí ni no —contesta—. No podría confirmar ni desmentir que haya ocurrido.» Alberto Undurraga fue contactado, pero no entregó su versión.

Para Pérez Zañartu, fue el final. A modo de protesta, de todos modos adjuntó el fallo de 47 puntos a la sentencia, ahora convertido en voto de minoría. «Ya no tenía sentido seguir en esas condiciones. Así es que fui donde el presidente de la Suprema [Mario Garrido] y renuncié. Quería golpear la mesa.» Domingo Kokisch lo reemplazó como presidente de la Comisión Resolutiva Antimonopolios. También él, años después, tendría que enfrentar las presiones de La Moneda para favorecer a Telefónica.

SUENAN LOS TELÉFONOS

Cuando moría el siglo XX, Telefónica dominaba Santiago, literalmente. Su edificio corporativo con forma de teléfono celular, de 143 metros de altura, era el símbolo de la época. El futuro estaba en los celulares. Y, por eso, la apertura de las frecuencias del espectro radioeléctrico para el desarrollo de la banda ancha era el negocio más esperado por las empresas del sector.

«Eso fue una vergüenza», recuerda José Luis Pérez Zañartu. «La subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) había entregado frecuencias a Telefónica. Nosotros dijimos que no, que había que licitar. Y después vimos que habían armado una licitación que igual aseguraba a Telefónica quedarse con todo.»

La Subtel, dirigida por el subsecretario Christian Nicolai, publicó las normas de concesión el 29 de octubre de 1999, en plena recta final de la estrecha campaña que llevaría a Ricardo Lagos a La Moneda. Ardió Troya. Compañías como VTR, Chilesat y Telefónica del Sur reclamaron que las bases estaban hechas a la medida de la española Telefónica, la empresa dominante del mercado. Las normas obligaban a competir por concesiones nacionales, y no locales, exigían cuantiosas boletas de garantía y reducían a apenas tres las bandas por licitar. La Fiscalía reaccionó, primero a través de Asenjo y luego comandada por Fernández. Pidió aclaraciones a la Subtel, y finalmente impugnó el decreto, acusando «imperfecciones cuyos efectos entorpecen o restringen la libre competencia».

En 2000, ya con Lagos instalado en La Moneda, Pérez Zañartu recibió una visita en su oficina de la Corte Suprema. «Era un exministro de Estado. Un viejo y querido amigo, así es que lo recibí a la chacota, tirando la talla», recuerda.

—No, esto es muy serio, vengo de parte del Presidente de la República.

—…

—Es por el fallo en la Comisión. El Presidente dice que Chile necesita más capitales, que hay que permitir la inversión de Telefónica.

—Si le preocupa tanto, dile que se quede tranquilo. Hay más de veintisiete empresas internacionales, algunas más grandes que Telefónica, interesadas en participar en la licitación. Así es que inversión va a haber.

—Pero para el Presidente es importante…

Entonces Pérez cambió el tono.

—¿Tú me dices que vienes de parte de don Ricardo Lagos? ¿El que dice que las instituciones funcionan? Bueno, dile que las instituciones van a funcionar.

Ricardo Lagos niega haber ordenado esa gestión. «No creo que nadie pueda atribuirse el nombre mío para esos efectos», dice. ¿No le pidió a nadie que conversara con Pérez? «En absoluto.»

El 27 de septiembre de 2000, la Comisión Resolutiva Antimonopolios ordenó a la Subtel rehacer la licitación, aumentando la subdivisión de bandas, permitiendo licitaciones locales, y evitando que las boletas de garantía fueran «una barrera de entrada injustificada para los usuarios».

Pero esa era solo la batalla preliminar. El combate de fondo comenzaría recién entonces.

Telefónica tenía un gran objetivo: la libertad tarifaria. Ya en 1998, durante el gobierno de Frei, el fiscal Asenjo y la Comisión Antimonopolios le habían dado un portazo, ordenando al gobierno que fijara tarifas a la empresa. El 18 de enero de 2001, cambio de gobierno mediante, la empresa española volvió a la carga, y pidió a la Comisión liberar las tarifas que pagaban los usuarios de teléfonos fijos. La empresa argumentaba que la cantidad de celulares ya había superado la de líneas fijas. Pero la Fiscalía se opuso, argumentando que se estaba lejos de la libre competencia: el tráfico originado en líneas de telefonía local (dominadas por Telefónica) era todavía más de diez veces el producido desde equipos móviles.

Y entonces sonaron los teléfonos.

«Mi acción incomodó mucho a Carlos Cruz (entonces ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones)», dice Fernández. «Cruz era el operador de Ricardo Lagos. Su recadero. Y tenía una inclinación desembozada por favorecer a Telefónica», agrega. Según su relato, Enrique Correa y Darío Calderón se sumaron al lobby de la empresa española ante la Fiscalía.

«No recuerdo yo haber tomado decisiones a favor de Telefónica», contesta hoy Carlos Cruz. «El que tiene que haberme inducido a algo, si es que alguien me indujo a algo, es Nicolai. La controversia específica la llevaba él.» Cruz sí reconoce que hablaba con Fernández sobre «criterios generales, si se justificaban o no determinadas decisiones, si Chile era o no un mercado abierto».

Contactado para esta investigación, el exsubsecretario Christian Nicolai, militante DC y actual director ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt), prefirió no hacer comentarios.

Lagos, por su parte, tenía una relación fluida con César Alierta, presidente de Telefónica España, con quien se reunió durante su gobierno en Santiago y Madrid. Años después, ambos coincidirían en el consejo consultivo de la Universidad de Georgetown.

Enrique Correa

También el ministro Cruz viajó a España para reunirse con Alierta, en medio del litigio por la adjudicación de frecuencias, desatando el nerviosismo de las demás empresas chilenas. Pero, más allá de las amistades, Telefónica tenía otro punto a su favor en la relación con el gobierno. La empresa española había definido que para las campañas electorales donaría transversalmente a los sectores políticos, en relación con su votación en los comicios anteriores. Una rareza para la época: una compañía que, en teoría al menos, daba más dinero a la Concertación que a la Alianza.

Fernández no tiene dudas. «Aquí hubo injerencia directa de la empresa, y yo llegué al convencimiento personal de que Telefónica y otros consorcios con capital español, como Endesa, hicieron aportes significativos a las campañas», dice. «No me cupo duda de que esto era resarcirse de los aportes hechos a las campañas. Era la captura del poder político por el poder económico.»

Entrevistado para esta investigación, Ricardo Lagos rechaza cualquier intervención. «Mire, esas cosas a mí no me llegaban. No recibí presiones de [George W.] Bush, y voy a recibir esas presiones, qué quiere que le diga», dice riendo.

—Pero usted se reunía con el presidente de Telefónica. ¿Él no le comentaba estos temas?

—No, nunca. Esas cosas no se comentan. Ellos podrán hablar de las inversiones que quieren hacer, en fin, y si usted los recibe los escuchará. Pero ir a otro tipo de planteamientos es una línea que no es adecuada ni para ellos ni para la autoridad.

—¿No se lo plantearon?

—Nunca.

«UN PINCHE TRIBUNAL»

Era el lunes 7 de mayo de 2001. La tensión entre el fiscal y el gobierno llegaba al máximo, con nueve conflictos entre empresas telefónicas resolviéndose en la Comisión Antimonopolios. Fernández recuerda que a las once de la mañana tenía agendada en su oficina una reunión con Carlos Cruz. El ministro de Obras Públicas insistía en que el fiscal retirara su requerimiento contra la licitación.

Pero Cruz llamó más temprano.

—El Presidente ha dispuesto que la reunión sea en su despacho, a mediodía.

Para Cruz, no se trataba de una petición tan inusual. «Siempre controversias así se llevaban al Presidente Lagos, y él dirimía», recuerda hoy. Claro que en este caso la controversia incluía a un fiscal supuestamente autónomo, y a un tribunal en teoría independiente.

Cuando llegó a La Moneda, el fiscal Fernández se encontró en territorio hostil: el ministro Cruz, el subsecretario Christian Nicolai y el director jurídico de la Presidencia, Carlos Carmona, acompañaban al Presidente.

Según Fernández, Lagos estaba irritado. Y, a poco de iniciada la reunión, perdió la paciencia con el fiscal:

—¿Por qué le diste entrada a los requerimientos de las empresas?

—Es mi deber. La Fiscalía representa el interés general, y en este caso está comprometido.

—Ellos quieren enturbiar las cosas, nada más.

—Eso tiene que definirlo la Comisión, Presidente.

Entonces Lagos lanzó una frase que al fiscal, con sus años de vida en México, le quedaría grabada para siempre:

—Eso es trastocar las cosas. Porque la política económica la fija el Presidente de la República y no un pinche tribunal.

Ofuscado, el Presidente preguntó a viva voz quiénes eran los miembros de la Comisión Resolutiva. Se le informó que los representantes del gobierno eran los directores del Sernac, Alberto Undurraga, y de Aduanas, Cristián Palma.

—Los quiero a los dos esta tarde a las cinco —ordenó el Presidente.

La secretaria que tomaba nota de la reunión salió rauda de la oficina. Volvió unos minutos después informando que ambos estaban en Valparaíso: Undurraga en el Congreso y Palma en la Dirección de Aduanas.

—Que vengan mañana —concedió Lagos. Y, según el relato de Fernández, agregó:

—Si no votan conforme el gobierno estime necesario que voten, me van a presentar ambos la renuncia de inmediato.

Ricardo Lagos

Lagos reconoce haber convocado al fiscal a esa cita en su oficina, aunque su versión de lo ocurrido es distinta. «La resolución de la Subtel había sido objetada por el fiscal, y eso produjo un debate en la prensa muy intenso. Yo pedí que me explicaran qué había pasado, y me dijeron que pasó a la Comisión. Y la Comisión resolvió», dice hoy Lagos. Y da una interpretación distinta a la frase que tanto impactó a Fernández: «La política económica obviamente que la fija el Presidente de la República. La definición yo la hago a través de un decreto. Y el tribunal dice sí o no, porque hay una instancia jurídica. Ahora, si usted quiere deducir de eso que yo debo incidir en el tribunal, no, no me parece adecuada esa decisión [sic] suya».

—En ese momento usted pide llamar a Undurraga y Palma, ¿por qué?

—Bueno, porque ellos eran funcionarios del aparato del Estado. Pero esa parte no la recuerdo, haber hablado con esos funcionarios.

—¿Se les puede haber dado alguna sugerencia o haberles preguntado cómo iban a votar?

—No, esas cosas no las hago yo. Es un poquito ofensiva su observación, ¿no cree usted?

—No. Se lo pregunto porque…

—Y yo se lo respondo.

—¿Usted no lo hizo, en ningún momento?

—Nunca.

Sin embargo, una segunda fuente independiente confirma la presión del Presidente a por lo menos uno de los funcionarios de gobierno. Y fue directa: Lagos llamó a Alberto Undurraga a su teléfono celular, mientras él manejaba. Impresionado, el entonces director del Sernac tuvo que estacionarse para recibir los argumentos del Presidente sobre por qué era «bueno para Chile» fallar a favor de Telefónica.

En apenas tres meses, entre abril y julio de 2001, la Comisión Resolutiva debió fallar nueve casos en telefonía. Casi todos ellos enfrentaban a Telefónica con sus competidores. «Había un lobby enorme, las empresas de telecomunicaciones se tenían tomada la Comisión con demandas cruzadas, y los abogados nos llamaban para pedirnos reuniones. Yo no los recibía», dice el entonces director de Aduanas Cristián Palma.

Cuatro días después de la reunión en La Moneda, el fiscal dice haber llamado a Undurraga y Palma a su oficina.

—¿Ya les dieron las órdenes?

—Sí, pero no te preocupes, porque vamos a votar en conciencia.

Palma tiene una versión distinta de los hechos. «No me llamaron para darme instrucciones sobre cómo votar, y jamás las habría aceptado», asegura. Dice que le quedó grabada una advertencia que les hizo el juez Pérez Zañartu cuando se integró a la Comisión: «Nos hizo ver que éramos una sala del Poder Judicial, y que si fallábamos contrario a derecho podíamos cometer el delito de prevaricación».

La del viernes 11 de mayo fue una sesión difícil. «Como es lógico, los dos funcionarios de gobierno votaron en contra del recurso de la Fiscalía», recuerda Pérez. Pero el juez tenía de su lado al decano de Economía de la Universidad Católica, Francisco Rosende, y ante la ausencia del otro académico, Arnaldo Gorziglia, hubo un empate de dos votos por lado. «Y yo, como presidente de la Comisión, tenía el voto dirimente. Fin de la historia.»

Pero esa Resolución 600 sería seguida por otras. El 11 de julio de 2001, los comisionados volvieron a sesionar para decidir sobre la libertad tarifaria. Pérez, Gorziglia y Patricio Rojas, que se integraba como decano de Economía de la Universidad Finis Terrae, votaron contra Telefónica. Undurraga y Palma compartieron la resolución, aunque ambos hicieron algunas prevenciones. «Undurraga y Palma cumplieron con lo que me habían prometido, y actuaron en conciencia», dice Fernández.

Al menos por ese día, las instituciones funcionaron.

SUENAN LOS TELÉFONOS (OTRA VEZ)

Fue en todo caso una victoria pírrica para Fernández. Después de aquella frase sobre el «pinche tribunal» en La Moneda, el fiscal nacional económico presentó su renuncia, que fue aceptada el 6 de agosto de 2001, una vez que se encontró a su reemplazante: Pedro Mattar.

El nuevo fiscal marcó en público el cambio de rumbo. Se comprometió a «evitar en lo posible la solicitud de medidas cautelares que puedan entorpecer la marcha de los negocios», y declaró que «las concentraciones en sí mismas no son perniciosas, por lo tanto mal se puede hablar de peligro» en ellas.

Una frase «increíble», según el economista Claudio Agostini, quien explica que en otros países existen índices de concentración que marcan claros límites, los que por sí solos impiden que se apruebe una fusión.

El nuevo fiscal no traería más dolores de cabeza al Presidente, por lo que no sería necesario llamarlo al orden. «Yo no tuve nunca ninguna conversación con Mattar. Como él me dijo después, nunca tuvo el gusto de conversar conmigo mientras yo fui Presidente», recuerda Lagos.

La razzia en la Fiscalía Nacional Económica fue total. El subfiscal, Juan Pablo Lorenzini, y el encargado del departamento legal, Tomás Monsalve, intentaron mantener la línea fiscalizadora de Asenjo y Fernández, pero fueron removidos; ambos dejaron sus cargos en enero de 2003.

Sin Fernández, Lorenzini, Monsalve ni Pérez en sus cargos, parecía no haber obstáculos. Hasta que —otra vez— un caso que involucraba a Telefónica hizo sonar los teléfonos.

Todo empezó el 12 de marzo de 2002, cuando la empresa española demandó al Estado de Chile por $181.038 millones, más reajustes e intereses, acusando ilegalidades en el Decreto 187, que había fijado las tarifas para telefonía fija en el quinquenio 1999-2004. Se acercaba la próxima decisión de la autoridad, y esta vez Telefónica pretendía que sí se dictara libertad de precios, pese a su abrumador dominio del mercado. La demanda civil sería la espada de Damocles sobre esa decisión de la Comisión Antimonopolios, que ya en 1998 había obligado al gobierno a fijar tarifas, al decretar que no existían condiciones de libre competencia, fallo ratificado en 2001.

El 13 de enero de 2003, Telefónica pidió a la Comisión Antimonopolios que revirtiera su fallo de 1998 y decretara libertad tarifaria para las líneas fijas en gran parte del país, incluido Santiago, aduciendo que existían condiciones de competencia. Los datos, sin embargo, difícilmente sustentaban esa posición. En 227 de las 307 comunas con servicio de telefonía local existía un solo proveedor: Telefónica. En apenas 17 comunas el principal actor tenía menos del 70% del mercado. Y Telefónica controlaba el 78,6% del mercado nacional.

Entonces se desató el lobby.

Sergio Espejo

A través del Ministerio de Economía y de la Subtel, el gobierno se puso decididamente del lado de la empresa española. «Podías darte cuenta de que se multiplicaban las conversaciones privadas, sin estar sujetas a control y sin ninguna obligación de declararlas o hacerlas públicas, lo que generaba mucha opacidad», recuerda el entonces superintendente de Electricidad y Combustibles, Sergio Espejo, representante del Ministerio de Economía en la Comisión Antimonopolios.

Economía y la Subtel entregaron informes coincidentes a la Comisión Antimonopolios; ambos declararon a favor de Telefónica, pidiendo que se fijaran tarifas meramente «referenciales». Y el fiscal Mattar se ausentó del país cuando debía alegar ante la Comisión. «La posición del gobierno se hizo clara y mi opinión era distinta», recuerda Espejo. El superintendente de Electricidad y Combustibles —que, recordemos, debía representar al Ministerio de Economía en la Comisión Antimonopolios— tenía claro que la libertad tarifaria no correspondía. «Estaba en un dilema», recuerda Espejo. «¿Debía resolver en conciencia o hacer valer la opinión del gobierno que me había designado?»

El debate dentro de la Comisión fue álgido y estuvo cruzado por el lobby oficial. Finalmente, se votó. Telefónica contaba con dos apoyos: Hernán López, subrogante del superintendente de Valores y Seguros, y el decano Patricio Rojas. En contra se pronunciaron el juez de la Corte Suprema Domingo Kokisch y el decano de Derecho de la Universidad de Chile, Patricio Valdés. La decisión estaba en manos de Espejo. Y votó en contra de Telefónica. Por tres votos contra dos, la empresa española fue derrotada. Las tarifas volverían a fijarse por decreto, tal como en 1999.

El voto de minoría, por flexibilizar las tarifas, fue redactado por el economista Patricio Rojas. Pero al momento de publicarse, el 20 de mayo, Rojas ya había renunciado a la Comisión. Reapareció apenas algunas semanas después, cuando Telefónica lo propuso como «perito imparcial» para el proceso de fijación tarifaria. Sería el comienzo de una larga y fructífera relación entre el economista y la empresa. En 2008, Patricio Rojas ya aparecía como director de Telefónica, cargo que mantiene hasta hoy.

SUENAN LOS TELÉFONOS (¡POR TERCERA VEZ!)

El superintendente Espejo pidió ayuda al economista Claudio Agostini, entonces en Estados Unidos, quien le envió antecedentes detallados sobre por qué liberalizar las tarifas de Telefónica no tenía ningún sentido económico. Tiempo después, lo llamó para agradecerle y contarle el vía crucis por el que había pasado. «Fue terrible, lo pasé pésimo, me llamaron directamente para presionarme. Y como no acepté, luego me sacaron», contó Espejo a Agostini.

«Tenía la sensación de caminar por la cuerda floja», recuerda Espejo, hoy diputado de la Democracia Cristiana. «Voté y quedé en contradicción con el gobierno, lo que obviamente volvió mi situación insostenible.» Pese a que su período en la Comisión Antimonopolios se extendía hasta el 28 de marzo de 2004, fue removido el 30 de agosto de 2003.

«Había votos disidentes, me acuerdo de uno de Espejo. Lo cual le revela que él estaba actuando por su cuenta», dice hoy Ricardo Lagos.

—Pero después de eso tuvo que irse de la Comisión.

—No sabría decirle, no me acuerdo.

En todo caso, Telefónica ya tenía listo su contraataque, y debía actuar antes de que se dictara el decreto tarifario. En el apuro, se perdió todo respeto por las apariencias: apenas dos días después de la salida de Espejo, Telefónica presentó un recurso pidiendo «aclarar» el dictamen de mayo.

La Comisión sesionó el 3 de septiembre de 2004, con el vicepresidente de Corfo, Óscar Landerretche Moreno, debutando como delegado del gobierno, en el puesto de Espejo. Tampoco estaba ya Valdés, reemplazado por el abogado Miguel Álex Schweitzer. El juez Kokisch era el único sobreviviente de los que habían votado en contra de las pretensiones de Telefónica.

Y se defendió con dientes y uñas. En 2002, Landerretche había realizado un informe para la FNE sobre Telefónica. Kokisch le exigió entonces que se inhabilitara, y la sesión se volvió tormentosa.

Diez días después, el 13 de octubre, la Comisión Antimonopolios acogió la solicitud de Telefónica para flexibilizar las restricciones. No habría libertad tarifaria, pero la empresa sí podría ofrecer «planes diversos», bajo vigilancia de la autoridad. Para Blas Tomic, de VTR, eso «sería el far west».

«Sabía que cuando saliera de la Comisión, Telefónica iba a insistir —dice—. Pero no pensé que sería tan rápido. No se demoraron ni un segundo», dice Espejo.

En septiembre de 2004, el gobierno publicó el nuevo decreto tarifario: los cargos de acceso que las demás compañías debían pagar a Telefónica aumentaron en 67%. La tercera llamada había sido la vencida.

Tras ese episodio, la RCA de esta planta fue modificada incluyendo nuevos requisitos. En la investigación actual, la SMA acusó que Celco todavía no cumple algunas de esas exigencias, como el programa de monitoreo ambiental, la construcción de una nueva bocatoma y una planta de osmosis inversa, además de la instalación de un sistema lavador de gases, entre otras medidas.

Tras ese episodio, la RCA de esta planta fue modificada incluyendo nuevos requisitos. En la investigación actual, la SMA acusó que Celco todavía no cumple algunas de esas exigencias, como el programa de monitoreo ambiental, la construcción de una nueva bocatoma y una planta de osmosis inversa, además de la instalación de un sistema lavador de gases, entre otras medidas.

En la Municipalidad de Recoleta, donde utilizan el mismo software, cuentan que hace ya un par de años detectaron la vulnerabilidad del sistema, pero dicen que no han podido cambiar de proveedor porque tienen un contrato vigente, que data de la administración anterior. Si bien hasta ahora no se han encontrado fraudes y se ha aumentado la fiscalización sobre quienes operan el programa, tampoco pueden tener en esa comuna la certeza de que nunca se hayan cometido irregularidades.

En la Municipalidad de Recoleta, donde utilizan el mismo software, cuentan que hace ya un par de años detectaron la vulnerabilidad del sistema, pero dicen que no han podido cambiar de proveedor porque tienen un contrato vigente, que data de la administración anterior. Si bien hasta ahora no se han encontrado fraudes y se ha aumentado la fiscalización sobre quienes operan el programa, tampoco pueden tener en esa comuna la certeza de que nunca se hayan cometido irregularidades.

En conversación con CIPER, Walter explicó que todos los softwares que ellos proveen a los municipios tienen incorporada la opción de aclarar multas, pero que cada una de las instituciones define quiénes son los usuarios autorizados a utilizar esta función. Dijo no saber de las irregularidades que se investigan en La Florida y que hasta ahora sólo en una comuna se conoció un caso similar, en que tras un sumario se sancionó a tres funcionarios. Señaló que cualquier adulteración de la información que utilizan sus plataformas es responsabilidad del municipio, que es el que carga los datos.

En conversación con CIPER, Walter explicó que todos los softwares que ellos proveen a los municipios tienen incorporada la opción de aclarar multas, pero que cada una de las instituciones define quiénes son los usuarios autorizados a utilizar esta función. Dijo no saber de las irregularidades que se investigan en La Florida y que hasta ahora sólo en una comuna se conoció un caso similar, en que tras un sumario se sancionó a tres funcionarios. Señaló que cualquier adulteración de la información que utilizan sus plataformas es responsabilidad del municipio, que es el que carga los datos.

Cuando volvió a declarar a fines de julio, Carolina Gazitúa puso sobre el escritorio de la Fiscalía un dato que no estaba en el disco duro de los investigadores: también boleteó a petición de Orpis para el grupo GTD Teleductos. Por primera vez se asomaba a la carpeta investigativa una empresa distinta a Corpesca o SQM.

Cuando volvió a declarar a fines de julio, Carolina Gazitúa puso sobre el escritorio de la Fiscalía un dato que no estaba en el disco duro de los investigadores: también boleteó a petición de Orpis para el grupo GTD Teleductos. Por primera vez se asomaba a la carpeta investigativa una empresa distinta a Corpesca o SQM. El abogado que representa a GTD, Jaime Larraechea, dijo a CIPER que sus clientes entregaron la información solicitada por la Bridec, pero que la diligencia fue acotada a establecer la existencia de la boleta Nº 71 emitida por Carolina Gazitúa. Respecto de si GTD acreditó la ejecución del trabajo pagado a la asesora del senador Orpis, Larraechea dijo que la Bridec no les solicitó respuesta sobre aquello. Aunque la instrucción de la fiscal Chong a la PDI incluía consultar por las personas que autorizaron la contratación de Gazitúa y determinar si había constancia de la ejecución de su trabajo, el abogado sostuvo que nada de eso fue requerido:

El abogado que representa a GTD, Jaime Larraechea, dijo a CIPER que sus clientes entregaron la información solicitada por la Bridec, pero que la diligencia fue acotada a establecer la existencia de la boleta Nº 71 emitida por Carolina Gazitúa. Respecto de si GTD acreditó la ejecución del trabajo pagado a la asesora del senador Orpis, Larraechea dijo que la Bridec no les solicitó respuesta sobre aquello. Aunque la instrucción de la fiscal Chong a la PDI incluía consultar por las personas que autorizaron la contratación de Gazitúa y determinar si había constancia de la ejecución de su trabajo, el abogado sostuvo que nada de eso fue requerido:

Fue la ex asesora de Jaime Orpis, Bárbara Molina Ellies, quien informó a la Fiscalía que había emitido boletas, a petición del senador, a las empresas Agrícola Tarapacá y Costanera:

Fue la ex asesora de Jaime Orpis, Bárbara Molina Ellies, quien informó a la Fiscalía que había emitido boletas, a petición del senador, a las empresas Agrícola Tarapacá y Costanera:

Dentro del extenso entramado societario del holding Banmédica, la investigación del Ministerio Público ha puesto su lupa sobre las dos sociedades que participaron del mecanismo ideado por Carlos Kubick para eludir el pago de impuestos: Saden y CSC Banmédica. Ambas tienen orígenes diferentes.

Dentro del extenso entramado societario del holding Banmédica, la investigación del Ministerio Público ha puesto su lupa sobre las dos sociedades que participaron del mecanismo ideado por Carlos Kubick para eludir el pago de impuestos: Saden y CSC Banmédica. Ambas tienen orígenes diferentes.

Pero los verdaderos dueños de las sociedades tardaron en responder y los ejecutivos de Mossack Fonseca le insistieron a Delaveau una y otra vez por email y por teléfono que necesitaban tener los papeles de los clientes. En agosto, tres meses después del requerimiento original, el abogado chileno respondió que los socios se estaban reorganizando, y en noviembre, que en una semana resolverían el tema de las participaciones accionarias. En mayo, cuando ya había pasado un año de la solicitud de Mossack Fonseca, Delaveau se excusó diciendo que aún no recibía los documentos de los clientes. Hasta ese momento, para Mossack Fonseca el cliente era Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz y desconocía quiénes era los verdaderos dueños de las sociedades.

Pero los verdaderos dueños de las sociedades tardaron en responder y los ejecutivos de Mossack Fonseca le insistieron a Delaveau una y otra vez por email y por teléfono que necesitaban tener los papeles de los clientes. En agosto, tres meses después del requerimiento original, el abogado chileno respondió que los socios se estaban reorganizando, y en noviembre, que en una semana resolverían el tema de las participaciones accionarias. En mayo, cuando ya había pasado un año de la solicitud de Mossack Fonseca, Delaveau se excusó diciendo que aún no recibía los documentos de los clientes. Hasta ese momento, para Mossack Fonseca el cliente era Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz y desconocía quiénes era los verdaderos dueños de las sociedades.

La versión oficial sostenida hoy por el Partido Progresista (PRO) y por el mismo ME-O es que los $170 millones que desembolsaron a Cono Sur fueron utilizados para pagar los servicios de Duda Mendonça, el publicista político brasileño que se encargó del marketing de la última campaña. El PRO ha reiterado que ese pago incluyó el diseño de la campaña y también el arriendo del avión entre julio y noviembre de 2013.

La versión oficial sostenida hoy por el Partido Progresista (PRO) y por el mismo ME-O es que los $170 millones que desembolsaron a Cono Sur fueron utilizados para pagar los servicios de Duda Mendonça, el publicista político brasileño que se encargó del marketing de la última campaña. El PRO ha reiterado que ese pago incluyó el diseño de la campaña y también el arriendo del avión entre julio y noviembre de 2013.

La rectificatoria de SQM también consideró $178,5 millones pagados a Alerce Talleres Gráficos. La empresa es de Milton Lee, ex tesorero del PS, quien declaró que con ese dinero SQM le canceló los servicios de impresión que hizo para la campaña senatorial de Carlos Ominami. Los ilícitos tributarios relacionados con estos hechos fueron considerados prescritos por el 8º Juzgado de Garantía y este viernes 15 de abril la Corte de Apelaciones emitirá su dictamen para ratificar o anular esa decisión.

La rectificatoria de SQM también consideró $178,5 millones pagados a Alerce Talleres Gráficos. La empresa es de Milton Lee, ex tesorero del PS, quien declaró que con ese dinero SQM le canceló los servicios de impresión que hizo para la campaña senatorial de Carlos Ominami. Los ilícitos tributarios relacionados con estos hechos fueron considerados prescritos por el 8º Juzgado de Garantía y este viernes 15 de abril la Corte de Apelaciones emitirá su dictamen para ratificar o anular esa decisión.

El abogado Estanislao Dufey critica la motivación del contrato, que a su juicio parte de la desconfianza hacia los funcionarios, asumiendo que están usando licencias “truchas” y que se necesita una empresa externa que ayude a controlar. Duda, además, de los resultados que ha mostrado hasta ahora Inmune, y ejemplifica con dos unidades del CDE que aparecían con un excesivo número de licencias, sin reparar en que había dos personas con cáncer, una de las cuales murió esta semana. La Asociación de Funcionarios está preparando su propio informe técnico, que pone el acento en que el ausentismo es provocado por un trabajo altamente estresante.

El abogado Estanislao Dufey critica la motivación del contrato, que a su juicio parte de la desconfianza hacia los funcionarios, asumiendo que están usando licencias “truchas” y que se necesita una empresa externa que ayude a controlar. Duda, además, de los resultados que ha mostrado hasta ahora Inmune, y ejemplifica con dos unidades del CDE que aparecían con un excesivo número de licencias, sin reparar en que había dos personas con cáncer, una de las cuales murió esta semana. La Asociación de Funcionarios está preparando su propio informe técnico, que pone el acento en que el ausentismo es provocado por un trabajo altamente estresante.

La respuesta de Mazzucato está en la existencia de empresas. Si bien la ex URSS muestra (otra vez) que el aparato público es el que tiene la fuerza para mover las fronteras del conocimiento, también remarca que para que ese conocimiento se transforme en crecimiento económico se requiere de una extensa y activa red que haga esa tarea:

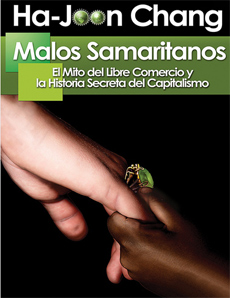

La respuesta de Mazzucato está en la existencia de empresas. Si bien la ex URSS muestra (otra vez) que el aparato público es el que tiene la fuerza para mover las fronteras del conocimiento, también remarca que para que ese conocimiento se transforme en crecimiento económico se requiere de una extensa y activa red que haga esa tarea: Ha-Joon Chang en su libro Malos Samaritanos da el ejemplo de Toyota, cuya historia puede dejar más claro el coraje y la actitud que requieren la innovación. En 1933, cuando Toyota era solo una industria textil, comenzó a recibir grandes cantidades de recursos públicos para transformarse en una industria automotriz. El proyecto duró más de 20 años en los que incluso el gobierno debió salvarla de la bancarrota y en los que se supervigiló estrictamente los planes y las metas de esta transformación. Cuando finalmente en 1958 colocaron el primer auto en el mercado norteamericano, fue un fracaso y debieron retirarlo. Hoy sabemos el final exitoso de esa historia, pero en ese momento la opción era renunciar y tirar a la basura los millones invertidos o persistir y correr el riesgo de seguir perdiendo.

Ha-Joon Chang en su libro Malos Samaritanos da el ejemplo de Toyota, cuya historia puede dejar más claro el coraje y la actitud que requieren la innovación. En 1933, cuando Toyota era solo una industria textil, comenzó a recibir grandes cantidades de recursos públicos para transformarse en una industria automotriz. El proyecto duró más de 20 años en los que incluso el gobierno debió salvarla de la bancarrota y en los que se supervigiló estrictamente los planes y las metas de esta transformación. Cuando finalmente en 1958 colocaron el primer auto en el mercado norteamericano, fue un fracaso y debieron retirarlo. Hoy sabemos el final exitoso de esa historia, pero en ese momento la opción era renunciar y tirar a la basura los millones invertidos o persistir y correr el riesgo de seguir perdiendo.

-El los tuvo, pero yo sólo tuve contactos oficiales. La directiva de mi partido, por ahí por el 12 de agosto, se reunió con el general Prats, el almirante Montero y el general Ruiz Danyau, en la casa del general Prats, para analizar la situación que vivía el país. Cuando el Presidente Allende formó su último gabinete, yo fui personalmente a hablar con el almirante Montero para ofrecerle la colaboración del PDC y el almirante Montero invitó a Sergio Molina para conversar sobre aspectos del manejo de la situación económica. Cuando el diálogo fracasó y nos reunimos por última vez con el Presidente Allende.

-El los tuvo, pero yo sólo tuve contactos oficiales. La directiva de mi partido, por ahí por el 12 de agosto, se reunió con el general Prats, el almirante Montero y el general Ruiz Danyau, en la casa del general Prats, para analizar la situación que vivía el país. Cuando el Presidente Allende formó su último gabinete, yo fui personalmente a hablar con el almirante Montero para ofrecerle la colaboración del PDC y el almirante Montero invitó a Sergio Molina para conversar sobre aspectos del manejo de la situación económica. Cuando el diálogo fracasó y nos reunimos por última vez con el Presidente Allende. -El país vivía una sicosis. En el seno de la UP se especulaba todo los días con el Golpe, en la oposición con el autogolpe, y frente a eso la posición de las Fuerzas Armadas era un misterio. Personalmente creí, hasta el 11 de septiembre, que el general Pinochet era un hombre de absoluta confianza de Salvador Allende.

-El país vivía una sicosis. En el seno de la UP se especulaba todo los días con el Golpe, en la oposición con el autogolpe, y frente a eso la posición de las Fuerzas Armadas era un misterio. Personalmente creí, hasta el 11 de septiembre, que el general Pinochet era un hombre de absoluta confianza de Salvador Allende.

El UBS es el mismo banco donde Sergio Jadue tenía los US$2,2 millones que recibió en coimas por los derechos televisivos y comerciales de las copas América, América Centenario, Libertadores y Sudamericana (vea el reportaje de CIPER “

El UBS es el mismo banco donde Sergio Jadue tenía los US$2,2 millones que recibió en coimas por los derechos televisivos y comerciales de las copas América, América Centenario, Libertadores y Sudamericana (vea el reportaje de CIPER “

Las obras de Aguas Andinas que no dieron abasto consisten en siete pozos subterráneos, estanques para 225 millones de litros de agua y un ducto para llevar otros 3.500 litros por segundo a la planta Las Vizcachas, donde la sanitaria produce el agua potable. Las obras fueron acordadas por Aguas Andinas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) después del corte de agua potable de mayo de 2008, cuando las lluvias en la alta cordillera enturbiaron el río Maipo y triplicaron el caudal normal, llegando a 427 m3/seg. (en ese mes el caudal normalmente fluctúa entre 50 y 100 m3/seg.).

Las obras de Aguas Andinas que no dieron abasto consisten en siete pozos subterráneos, estanques para 225 millones de litros de agua y un ducto para llevar otros 3.500 litros por segundo a la planta Las Vizcachas, donde la sanitaria produce el agua potable. Las obras fueron acordadas por Aguas Andinas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) después del corte de agua potable de mayo de 2008, cuando las lluvias en la alta cordillera enturbiaron el río Maipo y triplicaron el caudal normal, llegando a 427 m3/seg. (en ese mes el caudal normalmente fluctúa entre 50 y 100 m3/seg.).

Las instalaciones se diseñaron para enfrentar un “evento de turbiedad similar al histórico de mayo de 2008”, dice el Informe de tarificación de la SISS. Con ello se esperaba aumentar a 13 horas la capacidad de producir agua potable sin recibir líquido del río, tiempo que antes alcanzaba apenas a 3,3 horas. Consistieron en la construcción de 14 estanques para almacenar 225 mil m3 de agua no potable (cruda), más siete nuevos pozos subterráneos en La Pintana que iban a aportar 300 litros de agua por segundo. Esto es lo que se consideró para el alza de tarifa de 1,06% según el documento de la SISS. Adicionalmente, la empresa tendió una tubería de 5 km para unir el embalse El Yeso con el acueducto Laguna Negra, que corre paralelo al Maipo. De ese modo, 3,5 m3/seg. de agua de baja turbiedad pueden ser llevados desde El Yeso hasta la planta Las Vizcachas.

Las instalaciones se diseñaron para enfrentar un “evento de turbiedad similar al histórico de mayo de 2008”, dice el Informe de tarificación de la SISS. Con ello se esperaba aumentar a 13 horas la capacidad de producir agua potable sin recibir líquido del río, tiempo que antes alcanzaba apenas a 3,3 horas. Consistieron en la construcción de 14 estanques para almacenar 225 mil m3 de agua no potable (cruda), más siete nuevos pozos subterráneos en La Pintana que iban a aportar 300 litros de agua por segundo. Esto es lo que se consideró para el alza de tarifa de 1,06% según el documento de la SISS. Adicionalmente, la empresa tendió una tubería de 5 km para unir el embalse El Yeso con el acueducto Laguna Negra, que corre paralelo al Maipo. De ese modo, 3,5 m3/seg. de agua de baja turbiedad pueden ser llevados desde El Yeso hasta la planta Las Vizcachas.

Más aún, dado que Michelle Bachelet dijo en ICARE que un gran punto de acuerdo es adecuar la formación de los colegios e institutos a las necesidades de la empresa, ¿qué van a enseñar las escuelas si las empresas no se mueven hacia actividades más complejas?

Más aún, dado que Michelle Bachelet dijo en ICARE que un gran punto de acuerdo es adecuar la formación de los colegios e institutos a las necesidades de la empresa, ¿qué van a enseñar las escuelas si las empresas no se mueven hacia actividades más complejas?

Esta política está en el extremo opuesto de lo que en Chile se hace y se debate y que Schneider llama “política industrial pasiva”: generar un marco para el crecimiento pero no intervenir en lo que las empresas deben hacer. El citado FUT es un buen ejemplo. La idea original era que el Estado renunciara temporalmente a una porción de los impuestos de una empresa a cambio de que esta los reinvirtiera. Pero dado que la ley no especifica un tipo de inversión, la señal de la autoridad es que resulta indiferente para el interés público si ese dinero se dirige a inversión tecnológica, a materias primas o a la especulación con el precio del dólar. Libres para decidir, las compañías encontraron más conveniente destinar más del 50% de esos ingresos a sociedades financieras y no a inversión productiva, según un estudio

Esta política está en el extremo opuesto de lo que en Chile se hace y se debate y que Schneider llama “política industrial pasiva”: generar un marco para el crecimiento pero no intervenir en lo que las empresas deben hacer. El citado FUT es un buen ejemplo. La idea original era que el Estado renunciara temporalmente a una porción de los impuestos de una empresa a cambio de que esta los reinvirtiera. Pero dado que la ley no especifica un tipo de inversión, la señal de la autoridad es que resulta indiferente para el interés público si ese dinero se dirige a inversión tecnológica, a materias primas o a la especulación con el precio del dólar. Libres para decidir, las compañías encontraron más conveniente destinar más del 50% de esos ingresos a sociedades financieras y no a inversión productiva, según un estudio

La narrativa de los medios dominantes hasta el momento se ha concentrado en el escándalo de lo que es legal y permitido en el sistema. Lo permitido es claramente polémico y debe cambiarse. Pero no debemos perder de vista otro factor importante: el bufete, sus fundadores y empleados, sí violaron deliberadamente un sinfín de leyes a nivel mundial, repetidas veces. Clamaron inocencia al público, pero los documentos muestran conocimiento detallado y actos de mala fe deliberados. En los casos más recientes

La narrativa de los medios dominantes hasta el momento se ha concentrado en el escándalo de lo que es legal y permitido en el sistema. Lo permitido es claramente polémico y debe cambiarse. Pero no debemos perder de vista otro factor importante: el bufete, sus fundadores y empleados, sí violaron deliberadamente un sinfín de leyes a nivel mundial, repetidas veces. Clamaron inocencia al público, pero los documentos muestran conocimiento detallado y actos de mala fe deliberados. En los casos más recientes

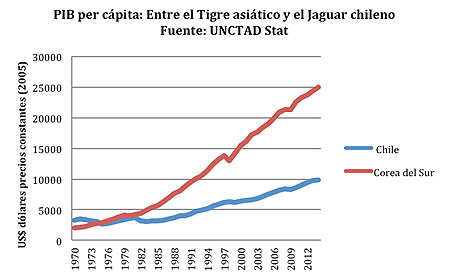

“Es un error tratar la cultura como un destino. La cultura -o lo que aparece como tal- puede ser resultado de las condiciones económicas”, dijo Chang a CIPER. Explica, por ejemplo, que las naciones agrarias usan el tiempo en forma muy distinta a la precisión que requiere la industria, y eso puede ser interpretado como flojera, cuando es el resultado de un tipo de producción. Así también, la introducción de una nueva forma de producir, cambia la cultura: potencia algunas habilidades y opaca otras. “Los coreanos no siempre fuimos como somos ahora”, puntualiza.

“Es un error tratar la cultura como un destino. La cultura -o lo que aparece como tal- puede ser resultado de las condiciones económicas”, dijo Chang a CIPER. Explica, por ejemplo, que las naciones agrarias usan el tiempo en forma muy distinta a la precisión que requiere la industria, y eso puede ser interpretado como flojera, cuando es el resultado de un tipo de producción. Así también, la introducción de una nueva forma de producir, cambia la cultura: potencia algunas habilidades y opaca otras. “Los coreanos no siempre fuimos como somos ahora”, puntualiza.