Hasta hace poco, esta alianza era un recuerdo nublado porque durante 30 años, entre 1983 y 2013, la élite y Ríos Montt se distanciaron. Por diferencias que empezaron con el aumento de impuestos durante el gobierno de facto y por el apoyo empresarial al sucesor de Ríos Montt; que siguieron con la prohibición constitucional cuando Ríos Montt intentó volver a ser candidato a la presidencia, y que reventaron en 2003 cuando Ríos Montt y su partido Frente Repuplicano Guatemalteco (FRG) le arrebataron a la élite el control del Estado, en el Congreso, en el Ejecutivo y en la Corte de Constitucionalidad. Fue tal la animadversión, que el 24 de julio de 2003 grupos de choque del FRG estuvieron a punto de allanar el edificio de oficinas de la familia Gutiérrez-Bosch y la colonia emblemática de la aristocracia en la zona 14, La Cañada.

![notacacif02]()

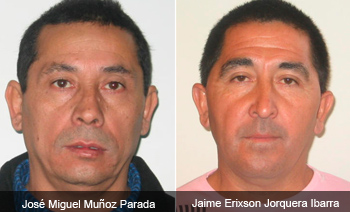

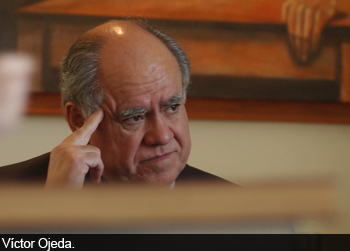

El 19 de mayo de 2013, el Cacif en pleno se opuso a la sentencia de genocidio, que sería anulada por la CC un día después.

Una década más tarde, cuando el 19 de marzo de 2013 se inició el juicio por genocidio contra Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, la élite parecía no darle demasiada importancia. Los riosmonttistas y los hijos de militares pedían con insistencia el apoyo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). El 4 de abril, Alfred Kaltschmitt, empresario influyente durante el gobierno en 1982-1983, escribía en una columna en Prensa Libre: “Lo dejaron solo. ¿Dónde está la Patrulla Aérea Civil, que llevó a cabo miles de horas de vuelo en misiones cívico-militares en las regiones de conflicto? Callados están los agroindustriales que celebraron con tanta fanfarria el final de una larga noche bélica y el inicio de una era de paz ganada a pulso contra el terrorismo subversivo”. Más tarde, Zury Ríos, la hábil política e hija de Ríos Montt, consiguió lo que una década antes era imposible: una audiencia con el sector privado para azuzarlos e inquietarlos con que después de a su padre, la Fiscalía y las organizaciones de víctimas los enjuiciarían a ellos y demandarían una reforma agraria. El Cacif recibió, a mediados de abril, a Zury Ríos y a otros hijos de militares, según un empresario que participó de las reuniones y pidió no ser nombrado para este reportaje.

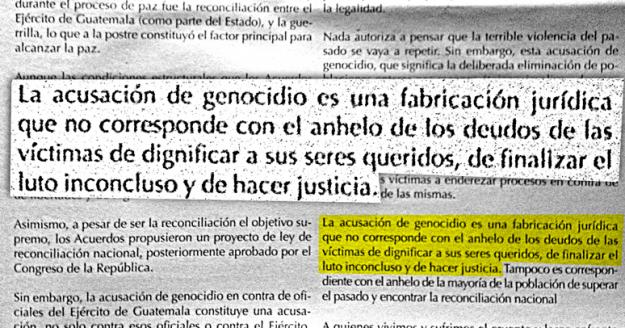

La élite, no obstante, terminó de convencerse cuando se lo advirtieron los suyos. Empresarios que veían en el juicio un parteaguas en la historia del país, pues representaba un caso en el que el sector privado estaba excluido de las decisiones. A politólogos asesores del Cacif, que hicieron dos análisis durante el juicio alertándolos de que si condenaban a Ríos Montt, las investigaciones seguirían la cadena de mando y podría enjuiciarse al Consejo de Estado de 1982 y 1983, del que eran parte seis grandes empresarios. Y leyeron a los 12 intelectuales y políticos de la élite, que publicaron un comunicado el 16 de abril, alertando sobre cómo una sentencia por genocidio sería el acabose para el Estado, para la paz política y para el prestigio de Guatemala. Entre los 12 estaban dos exvicepresidentes, seis exministros, dos exsecretarios, dos exguerrilleros y un diputado cercanos a los dos expresidentes de la élite en el actual período democrático: Álvaro Arzú (1996-2000) y Óscar Berger (2004-2008). Una de las signatarias del comunicado fue Raquel Zelaya, secretaria ejecutiva de la Asociación para la Investigación y Estudios Sociales (Asíes), ex ministra de Finanzas y signataria de los Acuerdos de Paz; Zelaya también fue una de las integrantes del Consejo de Estado de 1982-1983 y se le preguntó si eso tuvo que ver con su firma en el comunicado. “Para nada, tengo la más firme convicción personal al respecto, lo cual no significa que niegue los hechos, ni evidentes delitos de lesa humanidad que se cometieron, pero que no llegaron al tema” de genocidio, fue su respuesta.

Los análisis de los politólogos del Cacif se dividieron en dos documentos: “El primero, en marzo, fue que en Guatemala no hubo genocidio porque no está clara la voluntad expresa de destruir a un grupo étnico. Se cometieron actos constitutivos del delito de genocidio, pero no sucedió el elemento de la voluntad de destruir a un grupo. El segundo análisis, en la primera semana de mayo, incluyó todos los fallos del proceso legal por parte del tribunal”, explica Philip Chicola, uno de los analistas del Cacif.

―¿Y también que se pudiera juzgar después a empresarios cercanos al gobierno de Ríos Montt? ―se le preguntó a Chicola.

―Se comparó con otros países con sentencias por genocidio. En Alemania o Ruanda se utilizó la acusación de genocidio contra personas que facilitaron, promovieron o fueron testigos de actos de genocidio. Se hizo un análisis de la cadena de mando, y si se llegaba al Presidente (Ríos Montt), el Consejo de Estado también podría haber sido enjuiciado. En el Consejo participaban líderes académicos, sociales y empresariales. En el caso de Argentina se demandó de manera civil a proveedores del ejército argentino. En Guatemala, cualquiera que hubiera tenido cualquier colaboración con el ejército podría haber sido susceptible de demandas civiles.

Cuatro factores. Primero, las advertencias de Zury Ríos y otros hijos de militares, como Ricardo Méndez-Ruiz, –según el empresario que participó en las reuniones entre ellos y miembros del Cacif–; segundo, las intuiciones de algunos empresarios; tercero, los análisis políticos; y cuarto, el comunicado de los intelectuales, dieron pie al boicot que lograría que la Corte de Constitucionalidad anulara la sentencia condenatoria el 20 de mayo.

Un boicot, decidido tras la sentencia del 10 de mayo, que no fue respaldado por toda la élite empresarial, según un empresario joven que participó de las deliberaciones. El 10 de mayo, cuando el Tribunal de Alto Riesgo, conformado por Yasmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, dictó la sentencia de 80 años de prisión contra Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad, algunos empresarios moderados, más jóvenes, intentaron hacer que se respetara el fallo para evitar quedar como retrógrados ante la opinión internacional. Pero al final pesó más el apoyo de los agremiados de las Cámara del Agro, de la Industria y de Comercio. Un boicot, según este empresario, que utilizó la estrategia de “populismo de derechas, del miedo, para movilizar no sólo a los agremiados, sino a toda la derecha”. Lograron unir de una manera sin precedentes en las últimas tres décadas a empresarios, militares, la academia de derechas, el Gobierno y los medios tradicionales, con la simpatía de la clase media urbana.

Las cuatro patas de la alianza en medio de una gran incertidumbre

En 1982 Guatemala era parecida y distinta a la Guatemala de 2013. Parecida en cuanto a la desigualdad, con aun más pobreza; y distinta en cuanto a los escasísimos espacios democráticos de aquella época. Cuatro guerrillas de izquierdas contaban con la simpatía de decenas de miles de guatemaltecos y de buena parte de la opinión pública estadounidense y europea, y estaban a las puertas de la Ciudad de Guatemala para intentar el asalto final del Estado. Estaban entusiasmadas por la victoria sandinista en Nicaragua en 1979 y el avance del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) salvadoreño. El ejército y Guatemala estaban aislados desde 1978 debido a las violaciones a los derechos humanos que la contrainsurgencia cometía contra civiles desarmados.

![notacacif04]()

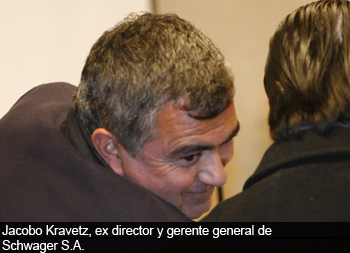

El general retirado, José Efraín Ríos Montt, durante el juicio por genocidio en su contra.

En 1982, la estrategia contrainsurgente que había empezado en 1978 todavía no había llegado a su plenitud. Tras cuatro años de desgaste del gobierno de Romeo Lucas García y un nuevo fraude electoral que no fue avalado por un sector del ejército ni por la élite empresarial, el 23 de marzo un grupo de oficiales jóvenes dio un golpe de Estado y llamó a Ríos Montt para que asumiera como jefe de Estado. Ríos Montt era un personaje que en 1974 había sido el candidato del Frente Nacional de Oposición, con el socialdemócrata Alberto Fuentes Mohr como compañero de fórmula. Ese 1974 le arrebataron el triunfo en otro fraude militar, aceptó un puesto diplomático en España y a su regreso en 1978 se convirtió en pastor neopentecostal de la iglesia El Verbo.

En 1982, tras 72 horas de incertidumbre para la élite “porque los capitanes rompieron con la jerarquía de la única institución que podía defendernos”, según un líder empresarial de entonces, empezó un nuevo capítulo de la añeja alianza entre militares y empresarios.

En esta alianza, si bien estuvo dotada de un elemento institucional y un consenso a nivel de clase, tuvo una participación personal en diferentes grados: La integraron desde demócratas cristianos que conformaron la parte desarrollista de la contrainsurgencia con puestos técnicos en el Estado, pasando por cabildeadores en Washington para romper el aislamiento al Estado y para sus exportaciones, empresarios y civiles que dieron apoyo político al formar parte del Gobierno, hasta quienes dieron contribuciones especiales o se enrolaron en la Reserva de la Fuerza Aérea y participaron en operaciones militares con sus propias avionetas.

Primera pata: Gabinete militar, evangélico y empresarial

En su primera semana en el poder, Ríos Montt envió emisarios a tocar la puerta del Cacif para pedir apoyo político. Y lo logró. Un tercio de su gabinete fue constituido por empresarios. Julio Matheu Duchez dejó la presidencia de la Cámara de Comercio y la vicepresidencia de la petrolera Basic Resources, hoy Perenco, para ser ministro de Economía; Otto Martínez Recinos, la Cámara del Agro para ser ministro de Agricultura; y Adolfo Castañeda Felice, presidente del Colegio de Médicos y hermano del líder empresarial agrícola Rodolfo Castañeda, asumió como ministro de Salud.

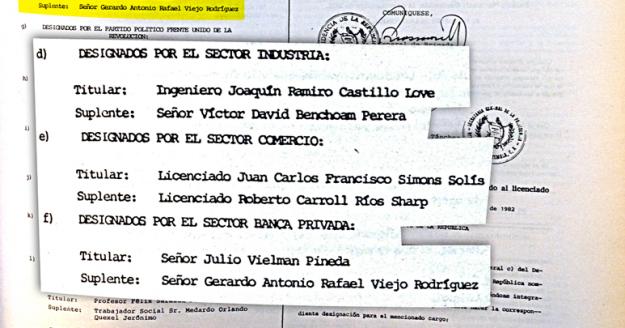

No fueron los únicos. El sector empresarial designó en el Consejo de Estado a otros seis empresarios de la élite. La Cámara de Industria nombró a Ramiro Castillo Love, de la Cervecería Centroamericana y a Víctor David Benchoam Perera, del Banco Industrial; la Cámara de Comercio nombró a Juan Carlos Simmons, exdirectivo de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), exgerente de Fabrigas y militante del Movimiento de Liberación Nacional (MLN, de extrema derecha); y a Roberto Carroll Ríos Sharp, cónsul honorario de Irlanda; y la Asociación de Bancos, a Julio Vielman Pineda, representante de los bancos ante el Banco de Guatemala en varias ocasiones, y a Rafael Viejo Rodríguez, uno de los principales azucareros, según informes de El Observador. El Consejo de Estado era un ente corporativista, que asesoraba y legitimaba al gobierno en sus decisiones. Uno de sus productos estelares fue la ley que después crearía el Tribunal Supremo Electoral y la de Comisiones de Postulación, para elegir magistrados y fiscal general.

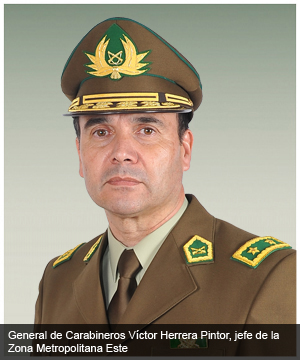

![notacacif03]()

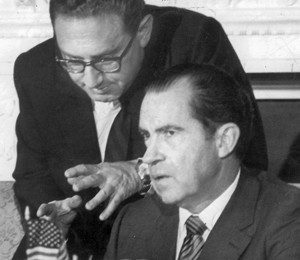

Harris Whitbeck fue testigo de Ríos Montt en el juicio por genocidio.

“Ríos Montt vino a pedir la mejor gente que pudiera garantizar la inversión nacional, pues nadie estaba invirtiendo”, recuerda en una entrevista para este reportaje Marco García Noriega, presidente del Cacif en siete ocasiones, ahora presidente de la Asociación de Azucareros (Asazgua) y del Banco Reformador. En 1982 era uno de los líderes jóvenes del sector privado.

Los empresarios compartían influencia en el Gobierno con los dos grupos más cercanos a Ríos Montt: Los militares jóvenes golpistas y los evangélicos de la iglesia El Verbo. Entre los militares destacaban el capitán Rodolfo Muñoz Piloña, hoy directivo de la gremial de empresas de seguridad privada, y el subteniente Mauricio López Bonilla, hoy ministro de Gobernación. Ambos formaron parte de los ocho integrantes de la “Junta Asesora del Jefe de Estado”, recuerda Muñoz Piloña. Entre el círculo de influencia de los evangélicos estaban Jorge Serrano Elías, presidente del Consejo de Estado y luego Presidente de Guatemala, en 1992; Francisco Bianchi, secretario personal presidencial ―y suegro de Serrano-; Álvaro Contreras Valladares, hijo del fundador de Prensa Libre, Álvaro Contreras Vélez, y secretario de asuntos privados del jefe de Estado.

En el gabinete de facto había otras figuras públicas de la actualidad, como el arqueólogo Federico Fahsen en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), el economista Miguel von Hoegen en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y el periodista Gonzalo Asturias Montenegro, quien pasó de la presidencia de la Asociación Guatemalteca de Periodistas a ser el vocero presidencial. Quienes completaban el círculo de influencia de Ríos Montt eran el periodista Alfred Kaltschmitt, que dirigía una de las fundaciones que buscaban desarrollar, en la visión contrainsurgente, el área ixil: la Fundación de Ayuda al Pueblo Indígena (Fundapi), relacionada con la Iglesia El Verbo. Y el empresario y político Harris Whitbeck Piñol, encargado de la relación con el cuerpo diplomático y la coordinación de la ayuda humanitaria. Kaltschmitt y Whitbeck fueron testigos de la defensa de Ríos Montt en el juicio.

Sobre el Consejo de Estado, Raquel Zelaya argumenta que “por la legislación que se derivó de ese Consejo de Estado, se puede juzgar su aporte a la democratización del país. La estabilidad que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) ha dado a los resultados electorales y una de las mejores leyes de partidos, que luego ellos mismos modificaron velozmente. Por primera vez que se incorporó representación de la mujer y de los pueblos indígenas. Participé en la Comisión Económica y en la de Asuntos Políticos. Coincidí allí con Óscar Clemente Marroquín, Amílcar Burgos, el doctor Soto, entre otros”.

![notacacif01]()

Alfred Kaltschmitt brinda su declaración ante el tribunal.

Óscar Clemente Marroquín, actual director de La Hora, aporta otros matices al ser cuestionado sobre su participación en el Consejo. “El gobierno quiso utilizar al Consejo de Estado para legitimarse, sobre todo dando participación a los “grupos étnicos”. Mi papel fue promover la reforma política, dentro de la Comisión Política y junto Amílcar Burgos planteamos el diseño de autoridades propuestas por una Comisión de Postulación para arrebatar al sector político tradicional el control del propuesto Tribunal Supremo Electoral. Tuve algunos enfrentamientos con Jorge Serrano, presidente del Consejo, porque siempre fui crítico. No me he arrepentido nunca de haber participado. A lo mejor con información más completa de lo que ocurría, hubiera actuado de otra manera, pero de acuerdo a las circunstancias, creo que hice lo que tenía que hacer”.

La publicación de los 60 integrantes del Consejo está en las imágenes de este reportaje.

¿Una dictadura militar-empresarial?

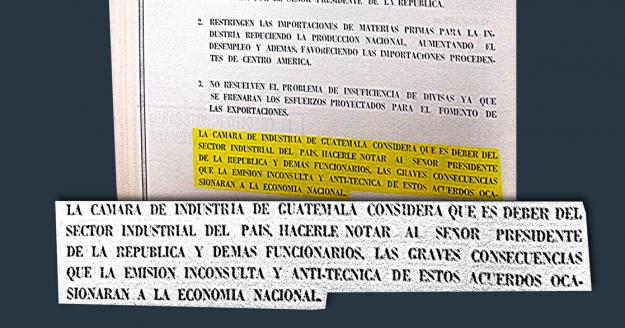

El poder empresarial sobre los militares –como sucedió con prácticamente todos los gobiernos entre 1954 y 1985– era significativo. Tanto que tenían, incluso en los peores tiempos de la represión, derecho a la libre expresión, a no tener que hacer servicio militar, a poder tener grupos armados para defenderse de las guerrillas y a oponerse públicamente a las decisiones gubernamentales. Un ejemplo fue el 18 de noviembre de 1982, cuando, en un campo pagado en Prensa Libre, la Cámara de Industria le reclama al Gobierno por decisiones “inconsultas”, “incongruentes” y “preocupantes” para la economía nacional. Las críticas publicadas en los medios de la época, por cierto, nunca se refieren a la contrainsurgencia ni a la violencia contra civiles sino se centran en el estilo de gobernar de Ríos Montt, que se reflejaba en sus discursos sobre moral contra la explotación laboral o sus desplantes al papa Juan Pablo II.

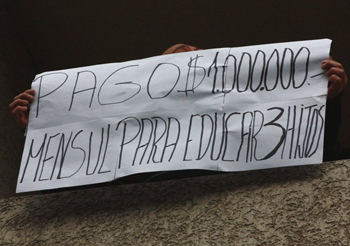

![comunicado_2013]()

El comunicado de los 12, el 16 de abril de 2013.

“Tenemos que recordar que el sector privado sufría ataques directos de la guerrilla. Desde que nos quemaban cosechas, secuestraban y asesinaban, como los casos de Luis Canella o Alberto Habbie. Algunos podrían considerar que teníamos libertades de participar o no participar (en el servicio militar), pero por otro lado estábamos metidos en el conflicto y teníamos que estarnos defendiendo de los ataques de la guerrilla. En una situación como esa no se podía tener todo”, contextualiza el empresario Marco García Noriega, quien desde hace 33 años empezó a formarse en el liderazgo del Cacif. El caso del industrial Canella aparece en el párrafo 3785 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

De hecho, la primera operación militar del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en Quiché fue el asesinato del finquero José Luis Arenas, conocido como El Tigre del Ixcán, líder del Partido de Unificación Anticomunista (PUA) y dueño de más de 50 caballerías en el área ixil. Para el exguerillero César Montes, uno de los fundadores del EGP, se trató de “justicia popular contra un terrateniente feudal. Las guerrillas no atacaron a los empresarios primero, sino que los empresarios, desde los sesenta y setenta, financiaban escuadrones de la muerte contra sindicalistas, intelectuales, periodistas y revolucionarios. Empezaron los secuestros económicos (de empresarios) con (Leonel) Samayoa Brama, entregado a tiempo y con buen trato; y los finqueros cerraron filas contra las guerrillas”. García Noriega refuta el argumento: “Cuando usted se sienta una mesa de empresarios en la que el 80 por ciento tuvo familiares secuestrados o asesinados por parte de la guerrilla, es un tema muy sensible. Lo que no puede decirse es que cuando se mataba a un guerrillero era asesinato y cuando se mataba a un empresario era justicia social”.

Sobre la alianza militar, dos empresarios califican la alianza militar-empresarial como una asociación casi coyuntural. A decir de García Noriega “era una alianza de conveniencia para poder sacar el país adelante, con muchas divergencias también”. Según un empresario que era líder en los ochenta, que pidió no ser identificado, “los empresarios y los militares siempre han desconfiado uno del otro, pero se necesitaban. En un período en el que no había legitimidad de elecciones, (los militares) tenían que buscar a alguien coherente, con estructura, que generaba empleo, que tenía poder por lo que generaba. Y nosotros (los empresarios) porque los militares daban estabilidad, coherencia; con su estructura generaban tranquilidad, orden, paz, condiciones y certeza para trabajar”.

Desde el lado gubernamental, la relación se percibía de una manera distinta. Para el capitán Muñoz Piloña, “la relación era muy cordial porque los empresarios vieron que no nos estábamos corrompiendo”. Para Harris Whitbeck “la relación era buena porque los empresarios estaban agradecidos porque comprendieron que Efraín (Ríos Montt) estaba tratando de pacificar el país. En el Consejo de Estado, en el que había 30 titulares y 30 suplentes, había empresarios como Ricardo Asturias, Ernesto Viteri, Ramiro Castillo Love o Julio Vielman Pineda. También había 20 indígenas y hasta un comandante guerrillero de Todos Santos que se había colado, porque eran liderazgos escogidos por las comunidades. Mire, si Efraín (Ríos Montt) hubiera querido matar a todos, no los hubiera convocado al Consejo de Estado”.

El economista Miguel von Hoegen, quien fue secretario de Planificación (Segeplan), va un paso más allá al analizar la relación militar-empresarial: “Primero me gustaría decir que es un hecho que me molesta pero tengo que aceptar que me metí a la contrainsurgencia; a mí me interesaba aportar en la participación ciudadana y empecé en Segeplan desde 1973. Segundo, sobre la relación entre militares y empresarios, era muy amistosa y le puedo decir que toda la orientación de la política pública era para beneficiar al sector privado. Recordemos que era el período del enamoramiento de los gobiernos con el neoliberalismo por influencia de Ronald Reagan y Margaret Thatcher”.

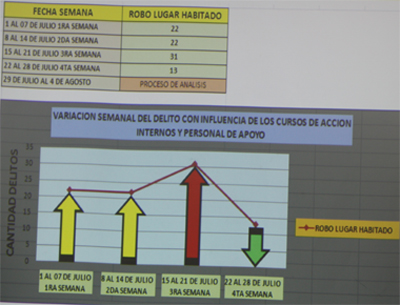

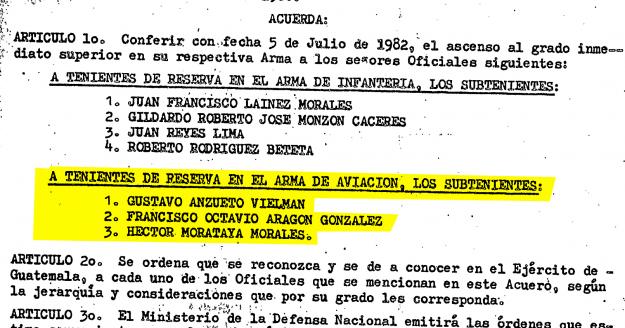

![ascensos]()

Los acuerdos gubernativos que otorgan un reconocimiento militar a los empresarios que participaron de la Fuerza Aérea de Reserva.

“Era una alianza. Sabían que sólo juntos podían sacar adelante al país y ganar la guerra a la insurgencia. Tanto el sector empresarial como el militar querían aplastar a la insurgencia. Así como los esposos buscan la unidad para sacar adelante a la familia, esta alianza era para sacar adelante al país. Y ambos tenían fuerza: No es que el sector privado tuviera de títeres a los militares, ni viceversa”, continúa Von Hoegen. Cuando había puntos en los que divergían, como el tema de impuestos, ahí sí se impusieron los empresarios. “Bueno, tengo que conceder que esa batalla, la ganaron”, completa Von Hoegen, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Rafael Landívar.

Desde otra esquina de la contrainsurgencia, otros testimonios que confirman la visión de Von Hoegen son las de expatrulleros civiles, que cobraron alrededor de Q3,400 entre 2003 y 2007 en resarcimiento por los servicios prestados desde 1981. En un reportaje de Plaza Pública, varios expatrulleros que vivían en áreas cercanas a la Ciudad de Guatemala cuentan que su labor durante la guerra era la de cuidar “a gente de pisto”. O más precisamente, presentan dos casos de vigilancia de fincas en Villa Canales para que los guerrilleros no quemaran cosechas ni atacaran a sus propietarios.

Enrique Godoy García-Granados, exvicealcalde de Ciudad de Guatemala entre 2000 y 2008, periodista de radio y televisión, y proveniente de una familia patricia, recuerda que el poder en Guatemala descansó en tres pilares durante el siglo pasado (1871-1996): los militares, los empresarios y la Iglesia católica. Una alianza que tuvo sus vaivenes con la Reforma Liberal y la Revolución y que se consolidó con la Liberación en 1954, con la alianza tradicional militares-empresarios-iglesia. Pero que con el auge de la Teología de la Liberación y las iglesias evangélicas en los setentas, regresa a la versión reducida del pacto, entre militares y empresarios, entre 1974 y 1992.

Esta alianza militar-empresarial resultó en una de las dictaduras más conservadores de América Latina, que llegaron a criminalizar cualquier atisbo de protesta por injusticias o de simpatías con cambios sociales. Esta contrainsurgencia, responsable de la mayoría de los 200 mil muertos, 50 mil desaparecidos y un millón de refugiados en un país, entonces, de siete millones de personas, ratificada como genocida por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU en 1999 y la sentencia de un tribunal guatemalteco. Sentencia que fue anulada el 20 de mayo por la Corte de Constitucionalidad.

Segunda pata: el financiamiento adicional a la contrainsurgencia

La alianza tuvo un componente financiero, aunque no como la dirigencia del Estado hubiera querido. Según el Ministerio de Finanzas, el presupuesto nacional nunca superó el 7% del tamaño de la economía durante los años setenta y ochenta, y rompieron récord en 1984, cuando bajaron a un 5% del Producto Interno Bruto (PIB), de los más bajos del planeta. Estos ingresos reducidos y el aislamiento internacional colocaron en algún momento al gobierno de Ríos Montt contra las cuerdas.

![representantes]()

Los delegados del sector privado ante el Consejo de Estado.

Para tener una idea de la asfixia en cooperación militar en la que se encontraba el ejército, es útil la comparación que hace Rachel McLeary en su libro Imponiendo la democracia. El Salvador llegó a recibir hasta US$196.6 millones en 1984 por parte de Estados Unidos, Guatemala sufrió un embargo militar desde 1980.

Por eso, el 11 de octubre de 1982, el Ministerio de Finanzas publicó un comunicado en el que se comprometía con el sector privado a no llevar a cabo una reforma agraria ni a estatizar la banca, y acordaba junto a “14 empresarios honorables” que todo el sector privado cumpliría con el pago de impuestos, con el retorno de capitales al país y con un “apoyo financiero específico para la erradicación de la subversión, por Q60 millones”, que eran entonces US$60 millones y que representaba el 70 por ciento del presupuesto militar aprobado para 1982. Q60 millones de 1982, equivaldrían en junio de 2013 a Q1.3 mil millones. El memorando tenía el cálculo de lo que debía pagar cada cámara: Q24 millones la Cámara de Comercio, Q15 millones la Cámara de Industria, Q9 millones la Cámara del Agro, y Q12 millones la Asociación de Bancos, lo que sumaba los Q60 millones, según la publicación de la revista Inforpress del 9 de diciembre de 1982. El comunicado fue transcrito por Fernando Valdez y Mayra Palencia en la página 56 del libro Los dominios del poder: la encrucijada tributaria, de 1998.

Entre estos 14 empresarios honorables se encontraban: Juan Francisco Reyes López, expresidente del Cacif y exvicepresidente durante el gobierno del FRG (2000-2004); Juan Miguel Torrebiarte, del Banco Industrial; Juan Maegli, de Cementos Progreso; Mario Granai, del Banco G&T Continental; Ernesto Rodríguez Briones, del Banco Industrial; José Toledo, del Ingenio Magdalena; y Carlos Springmühl, del Banco Industrial y presidente de la Cámara de Industria. Rodríguez fue fundador de Distelsa y del Centro de Estudios Económicos Sociales, en 1958 –del que luego surgiría la Universidad Francisco Marroquín-, y Springmühl fue uno de los fundadores de la Universidad Francisco Marroquín, en 1971.

Estos siete nombres aparecen en la página 159 del tomo III del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Rehmi) de la Iglesia católica, publicado en 1998. La fuente que cita el Rehmi es el libro El recurso del miedo, de Carlos Figueroa Ibarra, publicado en Costa Rica en 1991. La revista Inforpress del 9 de diciembre también recuerda que grupo fue mencionado en un telenoticiero. No se encontró ninguna referencia escrita de los otros siete integrantes. El grupo de “los catorce” también se menciona en el libro de Valdez y Palencia, publicado en 1998. Se intentó conversar con los siete. Rodríguez ya falleció; Maegli y Springmühl no aceptaron por problemas de salud; y no se recibieron respuestas por parte de Torrebiarte, Granai y Toledo. Reyes López fue el único que respondió: “Yo me recuerdo que el general Ríos me pidió que hiciera una reunión con dirigentes empresariales en la Casa Presidencial y derivado de eso puede haberse suscrito ese memorando (de 1982), pero no me recuerdo más. En Casa Presidencial hablamos de que había que aumentar la carga tributaria para poder crear programas sociales que redujeran la pobreza y los problemas sociales. Me recuerdo que en la reunión hablaron Carlos Springmühl, Juan Maegli. Pero no me acuerdo si se dio toda la contribución, ni qué decía el documento que usted me menciona. Usted entenderá que con mis 75 años no me recuerdo de detalles”.

Consultado sobre los siete nombres, Enrique Godoy apunta el origen de este grupo de empresarios: “No era que vinieran por sectores, sino que eran empresarios caficultores, que su prosperidad vino originalmente del café y que luego migraron a la industria o a la banca. Y tenían sus fincas en las regiones en las que estaba la guerrilla con más fuerza: San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz. Ellos lograron convencer a los terratenientes de la Costa Sur de la amenaza guerrillera y de aportar a la contrainsurgencia. Este aporte extraordinario, por cierto, ha sido normal en toda América Latina. El último caso fue el de Colombia con Álvaro Uribe”.

Cuánto de los Q60 millones solicitados fueron entregados voluntariamente para la contrainsurgencia entre diciembre de 1982 y junio de 1983 es algo que no está claro.

En su libro Imponiendo la democracia: Las élites y el fin del conflicto armado, Rachel McLeary, afirma que el aporte ofrecido no se pagó. García Noriega respondió que no recuerda si hubo una contribución, pero considera que ésta no se dio porque la inversión de los empresarios se concentraba en la defensa de sus familias y sus propiedades. Dos líderes empresariales en 1982, consultados para este reportaje dijeron que recordaban que hubo un pago, pero que no sabía de cuánto. En cambio, según el Rehmi, los Q60 millones fueron entregados en su totalidad. El coronel Leonardo Figueroa Villate, ministro de Finanzas entre 1982 y 1983, respondió a Valdez y Palencia en 1998 que los empresarios sí habían contribuido, pero no especificó con cuánto: “Sí, siempre hay gente que quiere colaborar y otras que no, pero sí hubo en aquella época”. Von Hoegen, entonces en Segeplan, cree que sí se dio el aporte extraordinario: “Hay que recordar que en ese momento no se sabía que era la parte final de la guerra y se necesitaba dinero para financiar la guerra y obras para quitar las banderas de la guerrilla”.

El capitán Muñoz Piloña, probablemente el militar con más influencia en el gobierno de Ríos Montt y a cargo de la “supervisión” de los ministerios de Salud y Economía, resume la relación financiera con un ejemplo: “Cada vez que no había para pagar planilla de todo el Estado, el ministro de Finanzas llamaba al de Economía, el de Economía hacía un par de llamadas a sus amigos y de pronto, ya había dinero para pagar la planilla”. El ministro de Economía, Julio Matheu, expresidente de la Cámara de Comercio hasta antes del gobierno de Ríos Montt, era el delegado principal del Cacif en el Gabinete.

En los documentos oficiales del Ministerio de Finanzas, constan donaciones del sector privado al gobierno, entre 1982 y 1983, por únicamente Q10.6 millones (unos Q216 millones de junio de 2013). Se solicitó al Ministerio de Finanzas una copia del memorando citado por Valdez y Palencia, al que tuvieron acceso cuando hicieron el libro, pero del que no tienen una copia. Valdez no recuerda el nombre de los otros siete empresarios que firmaron el apoyo al comunicado.

De lo que sí hay constancia es de una diferencia millonaria para la época entre lo aprobado en el presupuesto y lo ejecutado por el Ministerio de la Defensa en 1982 y 1983. Para 1982 se habían aprobado Q86 millones y se gastaron Q164 millones; y en 1983 se aprobaron Q142 millones y se ejecutaron Q184 millones de entonces. Diferencias que suman Q100 millones y que pudieron provenir,principalmente, de transferencias desde otros ministerios o entes autónomos y,en menor medida, de donaciones de los pocos gobiernos amigos, como Israel o Taiwán; o, efectivamente, de aportes del sector privado.

Según los documentos de Finanzas, tanto las transferencias entre ministerios como las donaciones empresariales son recurrentes ―como las “regalías voluntarias” de las mineras que entran a las arcas del Estado como donación―. Aunque para fines contrainsurgentes sólo se han dado en 1982-83 y en 1954, según los testimonios empresariales.

Tercera pata: el cabildeo en Washington

En donde se puede probar que los empresarios pusieron fondos de sus bolsillos y buena parte de su capital político fue en los esfuerzos por acabar con el aislamiento internacional que lideró Estados Unidos durante el gobierno demócrata de Jimmy Carter. El embargo contra el ejército de Guatemala pronto se tradujo en un aislamiento comercial y político que empezaba a afectar al sector privado guatemalteco, que sufría trabas técnicas para dificultar el ingreso de los productos al mercado estadounidense e inversiones de empresarios de ese país en Guatemala.

Este trabajo fue canalizado por medio de la Asociación de Amigos del País, el equivalente político de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), fundada en 1984. Consistía básicamente en “romper el canal diplomático” entre la embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Departamento de Estado por medio de cabildeos con tomadores de decisión en Washington: senadores, congresistas y la Casa Blanca. El empresario García Noriega, quien ha presidido en siete ocasiones el Cacif, lo explica:

–¿Cómo fue el trabajo empresarial para romper el aislamiento?

–Fue empezar a tocar figuras claves rompiendo el esquema del Departamento de Estado, yendo a hablar directamente con los senadores, congresistas, gente influyente dentro de los partidos Republicano y Demócrata. Es decir, fue un esfuerzo bastante grande.

–Para tener una idea del tamaño, ¿qué números recuerda?

–Cuando a mí me tocó, íbamos a Washington y teníamos unas 25 reuniones en cuatro días. Senadores habían diez o quince (de 100 miembros del Senado). El Departamento de Estado nos recibía también. Había gente también del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. También de la cámara de comercio americana-guatemalteca.

–¿Cómo un grupo de guatemaltecos logra que los reciba gente tan importante en Estados Unidos?

–Porque hay siempre conexiones. Alguien conoce a alguien. O son proveedores. O son empresas norteamericanas que son importantes donantes (en la política) en Estados Unidos y presentaban. O algunos que fueron compañeros de senadores cuando estudiaron en Estados Unidos. Y ese senador llevaba otros diez o doce de su grupo. Y luego fue más institucional el tema. Lo importante era romper los canales oficiales de que el embajador reportaba al Departamento de Estado. De esta manera, había una relación más fluida, las citas se hacían de otra manera. Y siempre hubo mucho interés, era increíble. (…) Una cosa puede ser la opinión de una embajada, pero no significa que sea la opinión oficial de un gobierno. Hay que distinguir. Cuando viene el Departamento de Estado o el presidente de Estados Unidos en Washington y dice algo, es una opinión oficial sobre Guatemala.

![comunicado]()

El campo pagado empresarial en noviembre de 1982 cuestionando al gobierno.

Muñoz Piloña recuerda uno de estos cabildeos: “Una vez en septiembre de 1982, Juan Maegli y los de la Asociación Amigos del País, que era algo como lo que ahora es Fundesa, me invitaron a ir con ellos a Miami a una reunión del Caricom (Comunidad de Estados del Caribe). Y el indito, yo, no sabía nada de esas cosas. Yo iba de patojo ignorante. Ahí pasaron dos cosas muy interesantes. Juan Maegli me presentó al Primer Ministro de Belice y estuve hablando con un senador demócrata que sólo había escuchado la visión de la guerrilla sobre el conflicto. Al senador le conté que eran inventos lo de las bayonetas de los fusiles galil o que la masacre de Dos Erres nunca existió, pues fueron a buscar las evidencias en ese momento alguien del gobierno y alguien de la embajada estadounidense y no encontraron nada, fue una masacre de escritorio. Y cambió su visión. (…) Mire, (los empresarios) me atendieron a cuerpo de rey. Yo no sabía de esos viajes, yo era un hombre de campo, de montaña, de trabajo, pero en esta oportunidad vimos que ellos realmente abren espacios a nivel internacional. Estaban bien coordinados, mis respetos”.

Whitbeck también recuerda este trabajo junto a la Asociación de Amigos del País, desde tiempos de Lucas. “No sé si ayudó (a romper el aislamiento), pero sí logramos que nos escucharan y que vinieran a ver la realidad de nuestro país”.

La estructura de cabildeo es algo que se mantiene hasta la actualidad y se activa con asuntos trascendentales por parte de diferentes sectores del empresariado. Van desde las negociaciones para aranceles al azúcar hasta descalificaciones al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con la contratación del exdiplomático Robert Gelbard. En los años ochenta, el cabildeo logró alivianar las trabas comerciales contra productos guatemaltecos y que se considerara al ejército como un interlocutor para el proceso de paz.

La última pata: avionetas y bombas para ganar la guerra

Pero el apoyo político en el gabinete y el Consejo de Estado, la contribución extraordinaria para la insurgencia, y el cabildeo internacional no fueron lo único que aseguró la victoria del ejército y de los empresarios sobre las guerrillas de izquierdas. Tres documentos: una recopilación de la historia moderna de la proempresarial Asociación de Amigos del País; un libro agotado de un militar retirado; y un documento secreto desclasificado, Órdenes Generales del Ejército, del National Security Archives, mencionan otro factor como determinante: la Fuerza Aérea de Reserva.

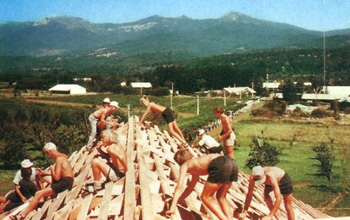

Antes de que nadie vaticinara que los procesos para llegar a un juicio por genocidio tendrían éxito, en 2008, el mayor de infantería Gustavo Díaz López escribió Guatemala en llamas, una visión político-militar del conflicto, un libro en el que se hace un balance sobre el conflicto armado. En la página 204, recuerda los factores que les hicieron ganar la guerra: “En este período (1982) se produjeron dos hechos muy importantes para inclinar el curso de la guerra a favor de las fuerzas gubernamentales. El primero consistió en la organización formal de la Reserva Aérea, constituida por pilotos civiles que aportaban su tiempo y sus aeronaves en apoyo de las operaciones militares. (…) El segundo fueron el retorno a filas de miles de reservistas”.

Díaz López es un representante institucional del ejército durante el último cuarto de siglo. Se graduó de la Escuela Politécnica en 1970, fue oficial en la dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, director de la escuela de Inteligencia, jefe de la sección de Operaciones Psicológicas del Ejército, oficial del Estado Mayor de la Base Militar de Tropas Paracaidistas, cofundador de las Unidades de Asuntos Civiles del Ejército, miembro de la comisión redactora del capítulo sobre el ejército en la Constitución de 1984, delegado con rango de embajador ante la Asamblea General de la ONU en 1986 y representante militar ante el Grupo Contadora para la Paz en Centroamérica. También fue director general de Caminos y cuenta con varias condecoraciones militares. En 1989 fue uno de los militares que intentó derrocar a Vinicio Cerezo y en 1992 fue nombrado por Ramiro de León Carpio como gerente de Guatel. Tiene estudios de ciencias políticas en la UFM. En 2013, hizo una “consultoría militar” para la defensa sobre las “falaces acusaciones del MP en el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez”.

En 1996, la Asociación de Amigos del País, muy cercana a la élite empresarial, ya había afirmado en Historia General de Guatemala: “La Fuerza Aérea estaba prácticamente inutilizada por carecer de repuestos. Tal deficiencia se resolvió parcialmente con las reservas de la entidad civil del Aeroclub. En efecto, en 1983 operaban solamente seis helicópteros militares”, publicaron en la página 126 del tomo VI.

La misma Fuerza Aérea de Reserva que mencionaba Kaltschmitt en su columna de 2013. Kaltschmitt accedió a una entrevista por correo electrónico, pero no respondió a las preguntas.

En su libro, Díaz López se adentra en detalles de esta fuerza de aire de los empresarios. “Estos pilotos civiles ejecutaban misiones muy riesgosas transportando personal y abastecimientos, apoyando a la población civil en caso de desastres y participando también en peligrosas misiones de reconocimiento aéreo y en algunas de bombardeo y ataque de posiciones enemigas. Ante la carencia de material que sufría la Fuerza Aérea, los aviones de la Reserva Aérea eran acondicionados para el lanzamiento de improvisadas bombas consistentes en obsoletas minas alemanas antitanque, de la Segunda Guerra Mundial, a las que se les agregaba un mecanismo de detonación por tiempo, además desde la compuerta de lanzamiento se hacía fuego con armas automáticas. En 1982, la Reserva Aérea se concentró en la Base de Paracaidistas (en el Puerto de San José), aproximadamente treinta y cinco aviones de diferentes tamaños y capacidades, con los que transportó hacia la pista de aterrizaje de Nebaj, una unidad de fusileros paracaidistas con sus trenes de combate, para lanzar operaciones ofensivas contra el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el Triángulo Ixil”.

La Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se refiere al lanzamiento de bombas en el área ixil. Puede diferenciarse entre las bombas de 500 libras, lanzadas desde aviones militares como los Pilatus, comprados a Suiza, y las bombas que podían ser lanzadas desde helicópteros.

Sin especificar de qué tipo de bombas se trataba, en su tercera conclusión, la CEH estableció que en el área ixil se bombardeó a la población que se desplazaba, huyendo de las masacres. Además, en el párrafo 3322, del capítulo 2, publicó que “la población perseguida era bombardeada durante el desplazamiento, como sucedió en Bicalamá, Sumal I, Xecotz, Tzalbal, Xexucap, y Acul, todas aldeas de Nebaj. De la misma manera en Chajul, durante 1982 y 1983 fueron bombardeadas las aldeas de Santa Rosa, Xajboj, Xeputul, Santa Clara, Cabá y Xaxmoxam”. “Hasta vienen helicópteros, aviones para venir a bombardear estos lugares aquí, pero la verdad como le digo pues que tal vez el ejército también ya no mira bien, ya no controla bien a quién es el que está bombardeando sino que está bombardeando ya a la población, a la pobre gente”, dice el testimonio colectivo de Bicalamá. El de Sumal I añade: “Si el bombardeo directamente o sea represión comenzó dura en esta comunidad fue en el 83 cuando los aviones bombardearon, quiere decir que el ejército esperaba la población así en los guatales, mientras que el avión bombardea en los guatales para que salga la población y el ejército los recibía y los mataba, aquí en Visumal murieron gentes carbonizadas por el ejército”.

En una entrevista para este reportaje, Díaz López aseguró que sólo se bombardeó a fuerzas guerrilleras y ahondó en la explicación sobre el papel de la Fuerza Aérea de Reserva.

–¿Cómo se da esta participación de la Fuerza Aérea de Reserva?

–El embargo de Estados Unidos durante Carter (desde 1978) fue haciendo crisis porque todas las aeronaves eran estadounidenses y no teníamos repuestos. El coronel René Morales y el civil Gustavo Anzueto Vielman invitaron a pilotos civiles a incorporarse al esfuerzo de guerra. En ciertos momentos incluso participaron en acciones de combate, en ataques a campamentos subversivos o bombardeos a los campamentos.

–Con el lanzamiento de bombas, como usted escribió en su libro.

–Claro, usando tecnología arcaica, pero al fin y al cabo efectiva. Utilizando minas antitanque de la Segunda Guerra Mundial. Ahí le habían adaptado algunos dispositivos de tiempo, una mecha, y se lanzaban desde el aire. Eran cosas muy rudimentarias, pero eran útiles. Pero yo diría que el mayor esfuerzo de los pilotos de la Reserva Aérea consistió en apoyar el aspecto moral.

–¿Cómo así moral?

–Incide en los combatientes ver morir a la gente sin apoyo médico, siempre golpea. Por eso es parte de la táctica guerrillera golpear e irse, porque logran un estado moral, anímico, duro en las tropas, porque saben que siempre están expuestos. Pero una cosa era estar expuesto y saber que lo iban a rescatar (aviones) y otra era sólo estar expuesto. También la parte logística, transportar abastecimientos, personal que tenía que llegar o salir de las áreas de operaciones.

–¿Por qué fue determinante?

–Porque cuando no teníamos aviones ni helicópteros, ellos estaban ahí. Ellos ponían la aeronave, a veces el combustible. Hay una serie de factores alrededor de eso. Ante todo saber que se tiene la capacidad de hacer algo que se necesita. Hubo una operación entre 1981 y 1982 cuando se recuperó la pista de aterrizaje de Nebaj. El EGP (Ejército Guerrillero de los Pobres) la había tomado y no permitía ningún aterrizaje. Y los paracaidistas necesitaban ser transportados y llegar. Y la Reserva Aérea utilizó más o menos 35 naves; no había ninguna del ejército. (…) Aunque eran ineficientes en el sentido de precisión, como el cálculo de la trayectoria, que no era técnico sino improvisado. Pero siempre hay un efecto. Definitivamente las explosiones afectan al adversario. Aunque no se tenga la certeza, siempre hay un efecto psicológico. (El plan Fortaleza 87 del ejército, citado por el CEH, recoge esta estrategia: “El empleo de bombardeo aéreo y/o artillería como operaciones psicológicas deberá planificarse y podrá solicitarse al Estado Mayor de la Defensa Nacional como acción psicológica por parte de los comandos de las zonas y bases militares”).

–En el 2013, se ha detectado que incluso los drones de EE.UU., aviones pilotados a control remoto, con imágenes nítidas de satélite, fallan y no matan siempre a militantes de Al Qaeda, sino que en un 25 por ciento son víctimas civiles. En 1982, el porcentaje de víctimas civiles no combatientes, con este tipo de ataques, debe haber sido mucho mayor.

–El tema de los bombardeos no era indiscriminado, sino sólo en casos en los que alguna unidad militar estaba empeñada en combate. Generalmente fuera de donde había población. Nunca vi un bombardeo sobre área poblada. Estuve en algunos en áreas montañosas. En donde alguna patrulla entablaba combate y pedía apoyo aéreo. No digo que no pudo haber pasado, puede ser, pero yo no, yo nunca lo vi. Sí lo vi muchas veces en áreas no de población civil, sino de puras fuerzas guerrilleras y ejército. La imprecisión de la Reserva… es que no era esa su misión principal. Lo que se hacía era abrir la compuerta de carga y llevar a un tirador para ametrallar, y a veces el uso de las minas. Pero aún en el apoyo de la Fuerza Aérea, las bases de combate eran de la Fuerza Aérea. Pero como llegamos a tener sólo dos aeronaves, por eso necesitábamos de la Fuerza Aérea de Reserva. Por eso es que posteriormente la Reserva Aérea recibió un reconocimiento. Les dieron grado militar a los pilotos.

Los Acuerdos Gubernativos 153-82 y 154-82, del 20 de julio de 1982, que forman parte de la Orden General del Ejército para Oficiales 19-82, dan cuenta de este reconocimiento militar firmado por el entonces Presidente de la República y Comandante General del Ejército, José Efraín Ríos Montt.

Entre los reconocidos están algunos miembros de la élite guatemalteca. Encabezan los tenientes de Reserva en el Arma de Aviación: Gustavo Anzueto Vielman, Francisco Octavio Aragón González y Héctor Morataya Morales. Anzueto Vielman, a quien su estado de salud no le permitió dar una entrevista para este reportaje, fue uno de los líderes de la extrema derecha durante los años ochenta. Fue candidato presidencial por la Central Aranista Nacional (CAN), con la que llevó a cabo la primera propuesta libertaria diseñada por Manuel Ayau y los líderes de la Universidad Francisco Marroquín, según recuerda Juan Carlos Simmons, desde el segundo 2.30 de este video.

En la lista de 103 integrantes de la Fuerza Aérea de Reserva había empresarios y pilotos de los empresarios, a quienes se les confirió el título de subteniente de Reserva en el Arma de Aviación. Entre los empresarios resaltan el cafetalero Max Quirin Schoder, quien ha fue representante del Cacif ante la Junta Monetaria del Banco de Guatemala durante varios períodos y ahora es su representante ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; Quirin no quiso responder para esta entrevista. O Raúl Minondo Herrera, uno de los arquitectos que diseñaron el Banco de Guatemala y el Crédito Hipotecario Nacional, el edificio central de la Universidad de San Carlos y el del hospital Herrera Llerandi. Minondo, quien ya falleció, militó en el Movimiento de Liberación Nacional.

También formaron parte Carmelo Torrebiarte, de Fundesa; y Rodrigo Sánchez Ayau, quienes declinaron dar declaraciones para este reportaje. Otros empresarios reconocidos por Ríos Montt fueron Adolfo Fumagalli Saravia, de la Hidroeléctrica Patulul; José Manuel Herrarte Orantes, administrador de la reserva privada Tapon Creek en Izabal, según el CONAP; René Morel Altenbach, dueño de un taller aeronáutico; William Stixrud Herrera, quien presidió la Asociación Nacional del Café en los años noventa; o Francisco Font Elías y el finquero Jorge Herman Fuxet, cuya familia tiene una planta procesadora de energía renovable en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. Font y Herman ya fallecieron.

Varios –en su mayoría pilotos de los empresarios– han sido candidatos a alcaldes, a concejales o a síndicos. Unos de los que militaron en partidos fueron Jorge Alberto Rosal Zea, del Partido Patriota, asesinado en 2002, o José Adán Regalado Salguero, ganadero y gobernador de Petén durante el gobierno del FRG. Otros han sido acusados de volar aeronaves ilegales, como el fallecido Antonio Arévalo, quien también era concejal en Cobán. Faustino Padilla Carrillo, también de Cobán, se dedicó a elaborar vinos de arándano. Rafael Arreaga Martínez es el actual presidente de la Cámara Guatemalteca de la Educación. Antonio Pozuelos Leal es el actual subdirector de Aeronáutica Civil.

García Noriega relativiza el tema de las bombas. “No sé, pero (si se dio) tuvo que haber sido muy precario porque la gran mayoría de los empresarios no tenía formación militar como para dirigir ataques aéreos. Era una fuerza rudimentaria de defensa. Si se tiraba una bomba no era aquel bombardeo que tiraba mil bombas. Aquí tal vez una bomba que tiraban de la puerta, viendo de no caerse de la avioneta, si había eso. No veo a ninguno de los que conozco que vuela que fuera un asunto de aviones artillados. No existía tal cosa. Tal vez la parte logística de transporte de personas era la parte más importante. La otra era insignificante”.

Harris Whitbeck recuerda una anécdota sobre el precario estado de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), que obligó al llamado a la Fuerza Aérea de Reserva. “En una ocasión la FAG nos prestó un helicóptero para llevar a un grupo de senadores y congresistas gringos al Altiplano. Y cuando íbamos a despegar de regreso, el helicóptero estuvo a punto de estrellarse. Tanto que nos tuvieron que dejar a los guatemaltecos y llevarse sólo a los estadounidenses, pues estábamos en una zona guerrillera. Cuando ya llegamos todos a la capital y nos fuimos a tomar unos tragos al Camino Real, le dije al congresista Jim Sensenbrenner (por Wisconsin) que era culpa de los Estados Unidos, que no nos vendía repuestos, que estuviera en tan mal estado la FAG”. Sobre las bombas lanzadas desde avionetas privadas, respondió: “No me consta. Él (mayor Díaz) sabría más que yo. Mi relación con la Fueza Aérea de Reserva fue la labor humanitaria, sacar heridos o darnos jalón para llegar a esas áreas en conflicto. Yo nunca oí sobre las bombas y no me consta”.

El periodista Óscar Clemente Marroquín, que formó parte del Consejo de Estado, secundó el testimonio del mayor Díaz López: Conozco alguna gente que formó parte de esa “reserva” y que comentaban sus acciones de combate. No pocos fanfarroneaban con su “heroísmo”.

Entre quienes pilotearon las aeronaves, Héctor Fernando Castillo Herrarte, empresario algodonero que participó también en la Cámara del Agro, accedió a conversar. La Cámara del Agro, cuyos agremiados se trasladaban en avionetas y helicópteros a sus fincas, tenían las visiones más conservadoras sobre el país y fueron el principal respaldo del ejército en esta batalla.

Castillo Herrarte niega haber visto a algún empresario haber lanzado bombas desde sus avionetas.

–El mayor Gustavo Díaz escribió que en 1982 la Fuerza Aérea de Reserva inclinó la balanza a favor del ejército. ¿Cómo surgió?

–Te cuento. La Reserva de la Fuerza Aérea es un comando especial que existía de la época de la Liberación, cuando se decidió que pilotos civiles volaran aviones militares. Fue así como algunos pilotos volaron aviones militares y nunca participaron en operaciones (en los cincuenta), pero recibieron los entrenamientos. Y el gobierno de Ríos Montt decidió hacer una excepción. Esto porque el gobierno de Estados Unidos durante el presidente Carter embargó la venta de repuestos militares. Y en una acción muy patriótica, diría yo, empezaron a apoyar a la Fuerza Aérea. El presidente Romeo Lucas dijo en una ocasión en una cadena de radio nacional que no necesitábamos de los Estados Unidos. Muchos lo acusaron de loco, pero realmente les demostramos que no necesitábamos. En aquel momento, Ríos Montt decidió darnos un grado militar de reserva porque nosotros desde la época de Kjell (Laugerud, 1974-1978) ya veníamos volando para el ejército, transportando medicinas, médicos, algunos oficiales, que los llevábamos a diferentes lugares y puntos, raciones del ejército que no tenían cómo transportarlas y la mayor parte de las obras estaban en operaciones fuera de las bases militares. Como Nebaj, que era un lugar sumamente caliente. Entonces nosotros ayudamos, desde antes que nos nombraran Reserva Aérea. Luego Ríos Montt, por medio del comandante de la Fuerza Aérea y algunos de nuestra gente, nos dio un grado militar.

–¿Algunos de su gente como Gustavo Anzueto Vielman?

–Como Gustavo Anzueto. Decidieron darnos un grado y uniformes militares porque volábamos en áreas de conflicto y si por alguna razón aterrizábamos, que los soldados supieran quiénes éramos porque si no, nos iban a matar si nos encontraban a media selva o en una pista. Para darnos esa seguridad nos nombraron subtenientes de reserva de la Fuerza Aérea. Nosotros éramos subtenientes pero a quienes venían volando desde los cincuenta los nombraron tenientes.

–¿Cuántos empresarios participaban?

–Yo diría que éramos como 70 aviones con empresarios volando. Algunos tenían pilotos porque ellos no volaban. Había gente que decía, yo no vuelo pero ahí está mi avión. Había muchos pilotos. Pero no era una Reserva Aérea identificada con el sector privado. Muchos agarraron sus cosas y se fueron a vivir a Miami, como lo hicieron muchos empresarios de El Salvador. En la Reserva Aérea vas a encontrar personas del sector privado que se preocuparon por la situación que estaba viviendo el país. Te voy a decir algo, yo, personalmente, apoyé al ejército porque sabía que el ejército estaba librando una lucha por nosotros, los guatemaltecos, y todos los guatemaltecos deberíamos haberlo apoyado. En una oportunidad hicimos un desfile de toda la aviación nacional, en tiempos de Lucas, dándole apoyo al ejército. Con avionetas del sector privado hicimos un círculo que salía del aeropuerto al parque central dando vueltas y nunca se rompía, avión con avión. Unos 80 aviones y 20 o 30 helicópteros, todos apoyando al gobierno y al ejército. Porque el ejército realmente libró una batalla contra todo.

–El mayor Díaz afirma en su libro que lanzaron bombas.

–Yo no ví a ningún empresario lanzarlas. Lo que te puedo decir con claridad es que si el sector privado apoyaba al ejército era porque el ejército estaba cumpliendo con un mandato constitucional. Querían tomar el poder (las guerrillas) y si uno ve las elecciones, simpatía hacia el izquierdismo no existe. Siento que nos fijamos demasiado en el pasado cuando estamos viviendo el presente. Hay un dicho que es que es para que no se vuelva a repetir, pero esto no se va a volver a repetir siempre y cuando no venga un grupo de aprovechados a querer aprovecharse del que ha trabajado y ha llevado una vida ordenada.

Capítulo para la historia, lejos de cualquier corte

El sector privado parece haber acertado en considerar este juicio como una batalla determinante. Y respira tranquilo tras haberla ganado. Para el empresario cuarentañero que estuvo en las deliberaciones tras el 10 de mayo, “la sentencia representaba un cambio de época, un momento en el que se sacaba al Cacif de la toma de decisiones trascendentales. Y eso se evitó con esta oposición”. Se evitó también escribir de nuevo la historia desde los tribunales, colocando a uno de los jefes de Estado que ganó la guerra en los ochenta, a costa de una estrategia genocida, entre los criminales de guerra. Eso sí, los empresarios reconocen que al presionar tan explícitamente a la Corte de Constitucionalidad en esta ocasión, dejaron una buena parte de su capital político y su imagen internacional en este pulso.

La alianza que ganó la guerra en los años ochenta tuvo en su centro a militares y empresarios. Empresarios que se involucraron en distintos niveles. Desde tecnócratas de centro, medios de comunicación, patrulleros de autodefensa civil, ciudadanos que delataban o se hacían de la vista gorda cuando miraban o escuchaban crímenes de lesa humanidad hasta empresarios que volaron sus propias avionetas y lanzaron bombas. Los militares repetían en sus documentos que no podrían ganar la guerra aislados de la sociedad y necesitaban de la participación de buena parte de la ciudadanía. Y los abogados que han juzgado genocidios en el mundo repitieron en el juicio que ese delito es imposible sin una complicidad de parte de la sociedad. La historiadora Marta Casaús lo considera la última escala del racismo.

La inversión de capital político de los empresarios fue suficiente para que este capítulo del pasado, de la alianza militar-empresarial, poco conocido entre la ciudadanía, no tenga consecuencias penales ni civiles tras el boicot a la sentencia. El Ministerio Público no quiso dar declaraciones sobre los temas tratados en este reportaje. Quizás algún día sea parte de un libro de texto.

Constancia de corrección: A pesar de que en el acuerdo gubernativo de la Reserva Aérea aparece el nombre de Francisco Font Elías, se había publicado con otro nombre en el texto de la nota. Fue corregido.

Vea aquí el artículo original en Plaza Pública

A las 9:30 de ese jueves, tres delincuentes entraron armados a una sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes. Amenazaron a los funcionarios y a los clientes y se llevaron $13 millones. Era un robo con violencia: un delito que según los datos de la 46ª Comisaría de Macul, durante el primer semestre de este año ha aumentado en esa comuna en un 48% en relación al mismo período de 2012. Ese delito también tuvo un impacto directo en las estadísticas, específicamente, en las de homicidio.

A las 9:30 de ese jueves, tres delincuentes entraron armados a una sucursal de la Caja de Compensación Los Héroes. Amenazaron a los funcionarios y a los clientes y se llevaron $13 millones. Era un robo con violencia: un delito que según los datos de la 46ª Comisaría de Macul, durante el primer semestre de este año ha aumentado en esa comuna en un 48% en relación al mismo período de 2012. Ese delito también tuvo un impacto directo en las estadísticas, específicamente, en las de homicidio. El pasado jueves 4 de julio, un grupo de delincuentes ingresó a la casa del senador Alberto Espina en Camino La Colina, una pequeña calle en Lo Barnechea donde, junto a la del parlamentario, conviven otras 33 familias. Él no estaba, ya que se encontraba en la peluquería junto al carabinero que lo acompaña como guardaespaldas desde hace 13 años, pero en el inmueble sí estaban su esposa, su hija y otras dos personas que trabajan en el hogar. Aunque ninguno vio a los sujetos, las investigaciones sugieren que cogieron una escalera, entraron a una pieza del segundo piso y se llevaron una caja fuerte que el parlamentario guardaba en el clóset de su habitación. Ahí tenía recuerdos familiares, además de una colección de relojes, las medallas que ha recibido en el Congreso y varias joyas. Se estima que no tardaron más de 10 minutos en salir con el botín. Sólo se dieron cuenta del robo cuando la esposa del senador subió a su pieza y encontró el desorden. Llamaron a Carabineros. En cinco minutos la calle Camino La Colina se transformó en el centro de un operativo que, según los vecinos, parecía sacado de una película, uno que a pesar de las decenas de veces que han denunciado delitos, nunca habían visto: cerca de veinte vehículos policiales, entre autos y motos, acudieron a la llamada. Aún así, de los delincuentes todavía no se ha sabido nada.

El pasado jueves 4 de julio, un grupo de delincuentes ingresó a la casa del senador Alberto Espina en Camino La Colina, una pequeña calle en Lo Barnechea donde, junto a la del parlamentario, conviven otras 33 familias. Él no estaba, ya que se encontraba en la peluquería junto al carabinero que lo acompaña como guardaespaldas desde hace 13 años, pero en el inmueble sí estaban su esposa, su hija y otras dos personas que trabajan en el hogar. Aunque ninguno vio a los sujetos, las investigaciones sugieren que cogieron una escalera, entraron a una pieza del segundo piso y se llevaron una caja fuerte que el parlamentario guardaba en el clóset de su habitación. Ahí tenía recuerdos familiares, además de una colección de relojes, las medallas que ha recibido en el Congreso y varias joyas. Se estima que no tardaron más de 10 minutos en salir con el botín. Sólo se dieron cuenta del robo cuando la esposa del senador subió a su pieza y encontró el desorden. Llamaron a Carabineros. En cinco minutos la calle Camino La Colina se transformó en el centro de un operativo que, según los vecinos, parecía sacado de una película, uno que a pesar de las decenas de veces que han denunciado delitos, nunca habían visto: cerca de veinte vehículos policiales, entre autos y motos, acudieron a la llamada. Aún así, de los delincuentes todavía no se ha sabido nada. -Carabineros no pregunta, el general dice: yo voy a dejar un retén aquí. Exactamente lo que dice es: “Nosotros hemos resuelto dejar en su casa una vigilancia especial, que va a ser un móvil con un carabinero del Plan Cuadrante, por un plazo de 15 días, porque esta es una zona que tiene alta vulnerabilidad” (…) Pero quiero dejar bien claro: ¡yo no lo pedí! ¡Ni lo solicite! Ni he pedido un trato especial. Las veces que me comuniqué con Carabineros ha sido con los funcionarios del 0S-9 que me asignaron para este caso, para entregarle información que permita esclarecer los hechos –asegura el senador.

-Carabineros no pregunta, el general dice: yo voy a dejar un retén aquí. Exactamente lo que dice es: “Nosotros hemos resuelto dejar en su casa una vigilancia especial, que va a ser un móvil con un carabinero del Plan Cuadrante, por un plazo de 15 días, porque esta es una zona que tiene alta vulnerabilidad” (…) Pero quiero dejar bien claro: ¡yo no lo pedí! ¡Ni lo solicite! Ni he pedido un trato especial. Las veces que me comuniqué con Carabineros ha sido con los funcionarios del 0S-9 que me asignaron para este caso, para entregarle información que permita esclarecer los hechos –asegura el senador.

Entre julio y agosto de 2011, Labbé dice que empezaron junto a Mariana Alcérrecaa meterse a Internet, a averiguar respecto del cuál podría ser una metodología menos artesanal que la de un censo de hecho. Fue entonces cuando habló por teléfono con un asesor internacional del INE, que fue Director de Statistics Canada, Jacob Ryten, quien le explicó que estaba la opción de un censo de derecho. Comenzaron a averiguar y se encontraron con que en A.Latina no más de 4 o 5 países seguían haciendo un censo de hecho; todos habían migrado hacia un censo más profesional. En ese momento Uruguay estaba optando por esta modalidad y venía Paraguay. Estaban quedando en la modalidad anterior Argentina, Bolivia, Guatemala, Panamá. México y Brasil hicieron un censo combinado (para caracterizar a la población utilizaron muestras con un formulario grande y uno más resumido para todo el país).En ese momento, entonces, tomando las virtudes y defectos de cada tipo de censo, él toma la decisión. (Ver declaración completa de

Entre julio y agosto de 2011, Labbé dice que empezaron junto a Mariana Alcérrecaa meterse a Internet, a averiguar respecto del cuál podría ser una metodología menos artesanal que la de un censo de hecho. Fue entonces cuando habló por teléfono con un asesor internacional del INE, que fue Director de Statistics Canada, Jacob Ryten, quien le explicó que estaba la opción de un censo de derecho. Comenzaron a averiguar y se encontraron con que en A.Latina no más de 4 o 5 países seguían haciendo un censo de hecho; todos habían migrado hacia un censo más profesional. En ese momento Uruguay estaba optando por esta modalidad y venía Paraguay. Estaban quedando en la modalidad anterior Argentina, Bolivia, Guatemala, Panamá. México y Brasil hicieron un censo combinado (para caracterizar a la población utilizaron muestras con un formulario grande y uno más resumido para todo el país).En ese momento, entonces, tomando las virtudes y defectos de cada tipo de censo, él toma la decisión. (Ver declaración completa de  La posición del Ministerio fue solicitar que se prepararan por parte del INE las minutas técnicas. Estas minutas fueron preparadas por Mariana Alcérreca leyendo desde Internet básicamente todos los documentos que encontró, incluyendo recomendaciones de CELADE. Leyó los documentos escritos por Juan Chackiel y con quien consiguieron una entrevista. De ese modo, indica Mariana Alcérreca, se fueron sintiendo más tranquilos de que podían hacer este cambio (a un censo de derecho). (Ver declaración completa de

La posición del Ministerio fue solicitar que se prepararan por parte del INE las minutas técnicas. Estas minutas fueron preparadas por Mariana Alcérreca leyendo desde Internet básicamente todos los documentos que encontró, incluyendo recomendaciones de CELADE. Leyó los documentos escritos por Juan Chackiel y con quien consiguieron una entrevista. De ese modo, indica Mariana Alcérreca, se fueron sintiendo más tranquilos de que podían hacer este cambio (a un censo de derecho). (Ver declaración completa de  Preguntado sobre si se hizo algún piloto para el nuevo cuestionario, Carrasco indicó que se probó el concepto de hogar. El grupo a cargo de este trabajo (y que luego firmó la carta) nunca entregó un informe de esto y tampoco tenía experiencia en censos. Cree que las pruebas efectivamente fueron insuficientes para residencia habitual. Requerido por qué no se había hecho un censo piloto como es recomendado y realizado por otros países, para probar todos los aspectos logísticos, y así haber evitado los problemas posteriores, Carrasco indicó que no veía los problemas. Por ejemplo, no se probó el sistema pero se tuvo un número excesivo de postulantes, pero habría sido problema si se hubiera tenido un número inferior. Evidentemente, señala, hubo problemas en la II Región porque los censistas podían tener mejores remuneraciones en otros trabajos. Aquí se usó mucha gente del INE de terreno y se amplió el período de levantamiento hasta julio en la zona.

Preguntado sobre si se hizo algún piloto para el nuevo cuestionario, Carrasco indicó que se probó el concepto de hogar. El grupo a cargo de este trabajo (y que luego firmó la carta) nunca entregó un informe de esto y tampoco tenía experiencia en censos. Cree que las pruebas efectivamente fueron insuficientes para residencia habitual. Requerido por qué no se había hecho un censo piloto como es recomendado y realizado por otros países, para probar todos los aspectos logísticos, y así haber evitado los problemas posteriores, Carrasco indicó que no veía los problemas. Por ejemplo, no se probó el sistema pero se tuvo un número excesivo de postulantes, pero habría sido problema si se hubiera tenido un número inferior. Evidentemente, señala, hubo problemas en la II Región porque los censistas podían tener mejores remuneraciones en otros trabajos. Aquí se usó mucha gente del INE de terreno y se amplió el período de levantamiento hasta julio en la zona. Cuando se hace la presentación del balance del levantamiento, efectivamente se apunta a la segunda explicación y para ello se hace una estimación del crecimiento de viviendas entre el pre-censo y el censo por comuna, que en promedio a nivel nacional dio 2,73%. Con este método se llega a un total de 5.733.172 viviendas estimadas con lo que las viviendas levantadas representan una proporción de 98,34%; con esta cobertura, se plantea entonces que es el mejor censo de la historia. La estimación fue realizada por Eduardo Carrasco y Alejandro Sabag.

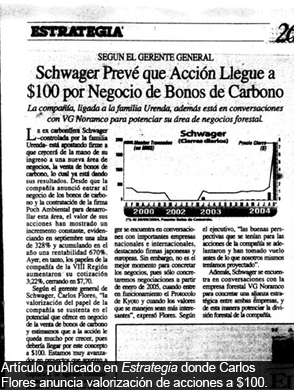

Cuando se hace la presentación del balance del levantamiento, efectivamente se apunta a la segunda explicación y para ello se hace una estimación del crecimiento de viviendas entre el pre-censo y el censo por comuna, que en promedio a nivel nacional dio 2,73%. Con este método se llega a un total de 5.733.172 viviendas estimadas con lo que las viviendas levantadas representan una proporción de 98,34%; con esta cobertura, se plantea entonces que es el mejor censo de la historia. La estimación fue realizada por Eduardo Carrasco y Alejandro Sabag. Ojeda llevó el caso a la justicia en 2005 y en enero del año pasado –siete años después de la controversial publicación- un fallo de primera instancia ratificó la multa. El dueño de Estrategia apeló y hoy el proceso está en su recta final en la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado del juicio tiene en ascuas al mercado de medios de comunicación en Chile. De ser encontrado culpable, Ojeda se convertiría en el primer dueño de un medio nacional condenado por publicar intencionadamente noticias que inducen a error en el mercado para su propio beneficio. El fallo puede ser lapidario para los negocios de Ojeda, cuya delicada situación financiera ya le significó perder uno de sus principales activos: el edificio de cinco pisos donde opera el diario en Vitacura. (

Ojeda llevó el caso a la justicia en 2005 y en enero del año pasado –siete años después de la controversial publicación- un fallo de primera instancia ratificó la multa. El dueño de Estrategia apeló y hoy el proceso está en su recta final en la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado del juicio tiene en ascuas al mercado de medios de comunicación en Chile. De ser encontrado culpable, Ojeda se convertiría en el primer dueño de un medio nacional condenado por publicar intencionadamente noticias que inducen a error en el mercado para su propio beneficio. El fallo puede ser lapidario para los negocios de Ojeda, cuya delicada situación financiera ya le significó perder uno de sus principales activos: el edificio de cinco pisos donde opera el diario en Vitacura. ( En los días siguientes, el mismo diario publicó otro artículo sobre empresas chilenas interesadas en ingresar al negocio de los bonos de carbono. La nota resaltaba que Schwager S.A. contaba con una posición preferente porque tenía la ventaja de haberse adelantado a la competencia. También difundió uno sobre la carrera que se desataría en ese mercado a nivel regional. Pero la bomba tardó poco en estallar. Flores envió una carta a Estrategia para desmentir la información. Como Cornejo, según

En los días siguientes, el mismo diario publicó otro artículo sobre empresas chilenas interesadas en ingresar al negocio de los bonos de carbono. La nota resaltaba que Schwager S.A. contaba con una posición preferente porque tenía la ventaja de haberse adelantado a la competencia. También difundió uno sobre la carrera que se desataría en ese mercado a nivel regional. Pero la bomba tardó poco en estallar. Flores envió una carta a Estrategia para desmentir la información. Como Cornejo, según  En 1984, un año después de haber sido creada, Gestión S.A. dejó de ser una sociedad anónima y se transformó en una empresa de responsabilidad limitada llamada Inversiones Gestión Ltda. Para llegar a ese punto, Ojeda y González hicieron una serie de modificaciones en la propiedad de sus sociedades. Así, los únicos socios de Editorial Gestión Ltda. pasaron a ser Inversiones Gestión Ltda. y CEDE Ltda. En esta última, la modificación consistió en que el 100% de la participación se repartió entre la sociedad de inversiones de los Ojeda-González y Editorial Gestión Ltda. Sus otras sociedades también sufrieron cambios en la misma línea y en todas aparecería como factor común la presencia de Inversiones Gestión Ltda. Aunque todos esos cambios parecen complicados y enredados, al final dan lo mismo: Ojeda y su esposa continuaron siendo los únicos dueños de las empresas ligadas al diario Estrategia, pero ya no como personas naturales, sino a través de sus sociedades.

En 1984, un año después de haber sido creada, Gestión S.A. dejó de ser una sociedad anónima y se transformó en una empresa de responsabilidad limitada llamada Inversiones Gestión Ltda. Para llegar a ese punto, Ojeda y González hicieron una serie de modificaciones en la propiedad de sus sociedades. Así, los únicos socios de Editorial Gestión Ltda. pasaron a ser Inversiones Gestión Ltda. y CEDE Ltda. En esta última, la modificación consistió en que el 100% de la participación se repartió entre la sociedad de inversiones de los Ojeda-González y Editorial Gestión Ltda. Sus otras sociedades también sufrieron cambios en la misma línea y en todas aparecería como factor común la presencia de Inversiones Gestión Ltda. Aunque todos esos cambios parecen complicados y enredados, al final dan lo mismo: Ojeda y su esposa continuaron siendo los únicos dueños de las empresas ligadas al diario Estrategia, pero ya no como personas naturales, sino a través de sus sociedades.  Para la SVS, encabezada entonces por el actual presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, parecía claro que la volatilidad que sufrió el precio de la acción de Schwager S.A. se debió al impacto en el mercado que tuvieron las publicaciones del diario de Ojeda. Por eso inició una investigación administrativa que se extendió por más de un año. Durante ese proceso, desfilaron ante la SVS para prestar declaración más de una decena de personas. Entre ellas, además de trabajadores del diario y directores de Schwager S.A., había accionistas que compraron títulos esos días y que aseguraron que de no haber sido por la entrevista a Carlos Flores y las demás publicaciones de Estrategia, jamás lo habrían hecho.

Para la SVS, encabezada entonces por el actual presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, parecía claro que la volatilidad que sufrió el precio de la acción de Schwager S.A. se debió al impacto en el mercado que tuvieron las publicaciones del diario de Ojeda. Por eso inició una investigación administrativa que se extendió por más de un año. Durante ese proceso, desfilaron ante la SVS para prestar declaración más de una decena de personas. Entre ellas, además de trabajadores del diario y directores de Schwager S.A., había accionistas que compraron títulos esos días y que aseguraron que de no haber sido por la entrevista a Carlos Flores y las demás publicaciones de Estrategia, jamás lo habrían hecho. Después de recibir el documento, Ojeda tenía 10 días hábiles para responder. Y cuando lo hizo, el 11 de julio de 2005, fue a través de

Después de recibir el documento, Ojeda tenía 10 días hábiles para responder. Y cuando lo hizo, el 11 de julio de 2005, fue a través de  Por otro lado, entre la multa y la judicialización del caso, a Ojeda se le había abierto otro flanco. En los días que siguieron a la notificación de la sanción, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), Juan Luis Sommers, anunció que todos los antecedentes serían revisados por el Consejo de Ética de Medios de Comunicación Social. Pero esa vía no le acarreó mayor problema al dueño de Estrategia: los consejeros resolvieron no sancionar ni a Ojeda ni a su diario. En cambio, emitieron en junio de 2006 un

Por otro lado, entre la multa y la judicialización del caso, a Ojeda se le había abierto otro flanco. En los días que siguieron a la notificación de la sanción, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), Juan Luis Sommers, anunció que todos los antecedentes serían revisados por el Consejo de Ética de Medios de Comunicación Social. Pero esa vía no le acarreó mayor problema al dueño de Estrategia: los consejeros resolvieron no sancionar ni a Ojeda ni a su diario. En cambio, emitieron en junio de 2006 un  Al principio, el diario de Ojeda corrió solo. Primero con una frecuencia quincenal y luego, una vez por semana, durante diez años fue el único medio chileno especializado en economía y negocios. Así se mantuvo hasta que en 1988 apareció El Diario (hoy Diario Financiero) para hacerle competencia. Ese fue tal vez uno de los factores que influyó para que en 1990 se convirtiera en una publicación diaria. Pero aún así, al menos hasta mediados de esa década se mantuvo como el periódico favorito y más influyente entre accionistas y empresarios. Para 1998, los $9.000 con los que partió la empresa se habían transformado en $1.000 millones.

Al principio, el diario de Ojeda corrió solo. Primero con una frecuencia quincenal y luego, una vez por semana, durante diez años fue el único medio chileno especializado en economía y negocios. Así se mantuvo hasta que en 1988 apareció El Diario (hoy Diario Financiero) para hacerle competencia. Ese fue tal vez uno de los factores que influyó para que en 1990 se convirtiera en una publicación diaria. Pero aún así, al menos hasta mediados de esa década se mantuvo como el periódico favorito y más influyente entre accionistas y empresarios. Para 1998, los $9.000 con los que partió la empresa se habían transformado en $1.000 millones. Cuando en septiembre de 2004 Schwager S.A. informó a la SVS su decisión de ingresar al mercado de bonos de carbono, también anunció tres proyectos que serían evaluados por Poch Ambiental S.A. Uno de ellos era el estudio de un aditivo para combustibles que reduciría su efecto contaminante. El nombre de ese aditivo era CHISS (Chilean Super Staff).

Cuando en septiembre de 2004 Schwager S.A. informó a la SVS su decisión de ingresar al mercado de bonos de carbono, también anunció tres proyectos que serían evaluados por Poch Ambiental S.A. Uno de ellos era el estudio de un aditivo para combustibles que reduciría su efecto contaminante. El nombre de ese aditivo era CHISS (Chilean Super Staff).  Pese a haber transcurrido 40 años, El Mercurio no parece lamentar su actuación en dictadura. El mismo domingo,

Pese a haber transcurrido 40 años, El Mercurio no parece lamentar su actuación en dictadura. El mismo domingo,

Documentos desclasificados más tarde muestran que en 1971 la CIA analizó dos alternativas opuestas para El Mercurio: gastar mucho dinero para financiar al diario, pero corriendo el riesgo de que Allende decidiera cerrar el diario; o dejar que El Mercurio saliera de circulación y usarlo como una forma de propaganda para mostrar el daño que la UP hacía a la libertad de prensa. Sin embargo, precisa el memorándum, Allende podría haber sido capaz de demostrar que la “ineptitud financiera” de los administradores del periódico lo llevaron a la ruina. Por todo lo anterior, el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Edward Korry, recomendó optar por financiar el diario.

Documentos desclasificados más tarde muestran que en 1971 la CIA analizó dos alternativas opuestas para El Mercurio: gastar mucho dinero para financiar al diario, pero corriendo el riesgo de que Allende decidiera cerrar el diario; o dejar que El Mercurio saliera de circulación y usarlo como una forma de propaganda para mostrar el daño que la UP hacía a la libertad de prensa. Sin embargo, precisa el memorándum, Allende podría haber sido capaz de demostrar que la “ineptitud financiera” de los administradores del periódico lo llevaron a la ruina. Por todo lo anterior, el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Edward Korry, recomendó optar por financiar el diario.