El ex diputado y ahora ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS, 52 años), dice estar empeñado en defender su honra. El viernes 20 de enero, CIPER publicó los antecedentes sobre 34 boletas que su esposa hizo entre 2010 y 2013 para los industriales pesqueros de Asipes, cuando él trabajaba en la Municipalidad de Talcahuano impulsando una política favorable a esos mismos empresarios. Luego, cuando en 2014 fue nombrado subsecretario de Pesca, no transparentó esa relación. CIPER también difundió una minuta escrita por el presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada, que resume una reunión que sostuvo con Súnico cuando ya era subsecretario. En ese texto, Moncada dice que Súnico le confirmó que no se cumpliría el programa de gobierno en el punto referido a poner fin a la pesca de arrastre.

Al día siguiente de la publicación de CIPER, Súnico renunció a la subsecretaría. El reportaje lo sorprendió en Australia, donde negociaba la cuota de jurel que podrá pescar Chile. El domingo 22 aterrizó en Santiago ya reconvertido en “otro ciudadano más”, como él dice, e inició un raid de entrevistas –en radios Bío Bío, ADN, Cooperativa y el diario La Tercera, entre otros medios- en las que sostuvo que nuestro reportaje presenta información “mañosa”, “inexacta”.

CIPER le había pedido una entrevista una semana antes de la publicación del reportaje. En el mensaje se le informó que se trataba de un tema delicado relacionado con sus vínculos con Asipes y que, como afectaba a su entorno cercano, debía ser planteado en un contacto personal. En su gabinete respondieron que no estaría disponible por dos semanas. Se le propuso contacto telefónico o videoconferencia. No aceptaron. A su retorno, ya renunciado, sí aceptó reunirse con CIPER.

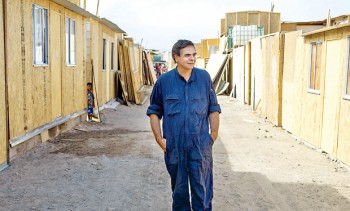

![sunico-comision]()

Raúl Súnico (PS)

Al inicio del diálogo, CIPER le pidió que explicara cuál es la información de nuestro reportaje que a su juicio es incorrecta. Mencionó dos:

-Se ligan dos hechos distintos. Hay un periodo en que no ejerzo cargo público, en donde yo y mi familia tenemos derecho a opinar, interlocutar y trabajar con quien estimemos. Ligar eso a mi función posterior como subsecretario, ahí la cosa cambia. Como subsecretario desarrollé una función regulada y donde la opinión de la autoridad es conocida y recurrible ante los tribunales. Otro error que se plantea es que entre 2010 y 2013 (periodo de las boletas de su esposa) yo preparaba mi candidatura a diputado. Eso es falso y mañoso, porque tras una derrota electoral, uno sale con deudas y no está pensando en repostular. Uno tiene que resolver sus deudas y la vida…

-Pero usted repostuló en 2013 y perdió. ¿Quedó con muchas deudas?

No, soy un tipo muy ordenado. Nunca gasto lo que gano.

-¿Cómo saldó esas deudas? Porque pasó de una dieta parlamentaria a ganar $1,8 millón en la Municipalidad de Talcahuano.

Se baja, se baja mucho…

-¿Y cómo resolvió esa baja de ingresos?

Tengo una manera de vivir desde hace 30 años: nunca gasto lo que gano. Si ustedes revisaran mis cartolas, de los diez, de los seis, de los tres que recibo, nunca gasto más de 1,5 o 2.

-Si quiere revisamos las cartolas…

No tengo problema. Es algo que en algún momento quiero hacer: vamos al banco y las revisamos todas mientras fui subsecretario. No para publicarlas, para que las vean, porque no tengo por qué contar a todos cuánta plata tengo en el banco. Soy una persona que guarda, que no tiene tarjetas de crédito.

-Entonces, ¿saldó sus deudas de campaña con ahorros?

Lógico, y eso te ajusta para adelante, porque ya no tienes los mismos ingresos. Soy súper austero…

-¿Asegura que pagó toda su deuda de campaña con ahorros?

Pero no diga “la deuda” (gesticula como si fuese una deuda muy grande), porque entonces parece que uno se consiguió un pituto para pagarla. Cuando se va a una elección, quedas con deuda. Y qué se hace: unos piden crédito, otros se gastan los ahorros. Como sea, hay que trabajar. Yo entré a a la Municipalidad de Talcahuano, donde estuve a cargo de las tareas de reconstrucción económica de la ciudad (después del terremoto 27/F).

![Luis-Felipe-Moncada-en-Comisión-de-Pesca-de-la-Cámara]() -En ese rol, ¿qué contacto tuvo con los industriales pesqueros de Asipes?

-En ese rol, ¿qué contacto tuvo con los industriales pesqueros de Asipes?

Como con todos: los industriales pesqueros, los comerciantes, la industria de Huachipato, todos los dañados por el terremoto. En Talcahuano perdimos prácticamente todas las plantas industriales, el comercio estaba destruido, 12 mil casas afectadas, 62 barcos de pesca artesanal sobre las calles. Entonces, sin plantas de proceso, los pescadores artesanales no tienen a quién vender su pesca. Nos abocamos a reconstruir la parte más importante: los empleos. Las plantas de proceso dan trabajo a 4 mil o 5 mil personas, más todos los empleos indirectos, que son muchos. Talcahuano es la ciudad de operaciones pesqueras más grande del país. Necesitábamos reconstruir las plantas y para que los industriales hicieran esa inversión no estaban las confianzas, porque se iba a discutir una nueva ley para el sector y allí se vería si ellos iban a mantener sus derechos de pesca. Y en ese debate, en la municipalidad fuimos contrarios a las licitaciones (de los recursos pesqueros).

-Para recuperar empleos, desde el municipio se opusieron a las licitaciones, apoyaron la Ley de Pesca y se alinearon con los intereses industriales.

Eso es extremar mucho los argumentos. La Ley de Pesca tiene más de 500 artículos de distintas materias y hay un solo punto en el que nosotros tuvimos opinión: se licita o no…

-El principal punto en discusión.

No… Bueno, para algunos era importante y para otros, menos. Pero el principal punto era el fraccionamiento (el porcentaje de la cuota anual de pesca que correspondería a artesanales y a industriales). Las licitaciones fueron una disputa entre industriales que ya están en el mercado y los que querían entrar.

-Y en esa disputa, en la municipalidad se jugaron contra las licitaciones, es decir, a favor de los industriales que ya operaban en el mercado.

Esto no es un tema de empresas, es un tema de empleos…

-Pero para tener los empleos, ustedes tenían que generarles condiciones favorables a esas empresas. Eso fue lo que el entonces alcalde Gastón Saavedra (PS) dijo y usted era su asesor.

Lógico. Yo también lo dije, muchas veces.

-Por eso, le insisto, ustedes se alinearon con la industria.

Pero solo en ese punto tuvimos un gran consenso. Y en otro un disenso brutal: queríamos sacar la “yoma” (instalación para la descarga de la pesca) de Asipes, porque desde la plaza de armas no se ve el mar ya que te enfrentas a la descarga pesquera. Queríamos sacarla porque bota residuos y deja la ciudad hedionda, para que quedara en el puerto comercial. Nos enfrentamos con una inmobiliaria que pertenece a las empresas de Asipes, porque el precio de la descarga dentro del puerto era sideralmente más alto…

-Tuvieron un disenso con la industria en ese punto, pero en la norma que regula el sector, la Ley de Pesca, estuvieron alineados.

Yo nunca estuve a favor de la Ley de Pesca.

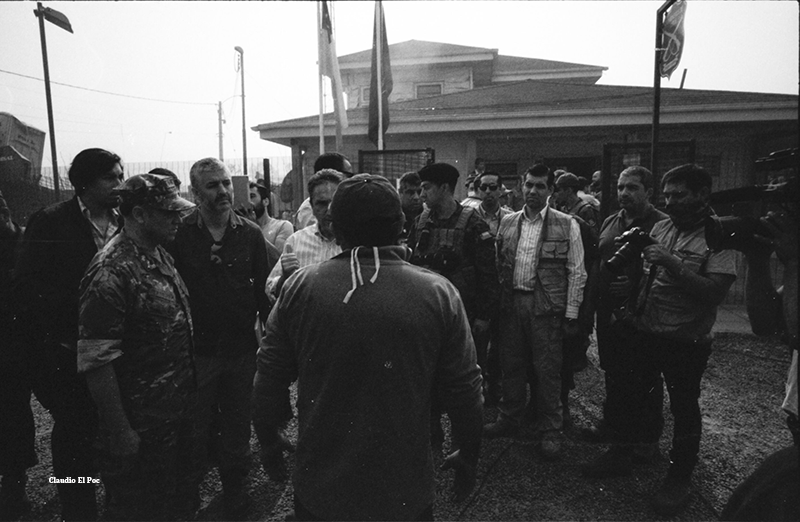

![Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano, y Raúl Súnico. Fuente: Radio del Mar]()

Gastón Saavedra, Alcalde de Talcahuano, y Raúl Súnico. Fuente: Radio del Mar

-En esa época usted concurrió a movilizaciones en Valparaíso a favor de la ley.

Pero entiéndeme. Estás englobando y yo estoy especificando…

-Usted estuvo en manifestaciones, afuera del Congreso, a favor de que no se licitaran los recursos.

Sí, estuve y nunca lo he negado. Asistí con Gastón Saavedra a una manifestación en contra de las licitaciones por las razones que ya di, porque era muy importante recuperar el empleo. No asistí jamás a comisiones de pesca de la Cámara ni del Senado, no intervine sobre ninguna otra materia de la ley que no fuera esta.

-Dirigentes artesanales denunciaron que usted y el alcalde Saavedra ingresaron al Congreso a conversar con parlamentarios. ¿Fue así?

No.

-¿No ingresó al Congreso en esa ocasión?

Pueden ver las actas de las comisiones de pesca: no estuve en ninguna… Puede que haya tomado un café en algún momento…

-Ahora se sabe que en esa manifestación los industriales pesqueros financiaron buses, pasajes, los gastos de dirigentes sindicales.

Cada cual tiene que responder por las cosas que hace. Yo respondo de mis acciones. Y la mía fue acompañar a mi jefe, entonces el alcalde Saavedra, a un punto en el que teníamos acuerdo: que las licitaciones ponían en riesgo los empleos en Talcahuano.

-Cuando asistió a esa manifestación, ¿no se dio cuenta que era orquestada por los industriales?

Es que ese no era mi punto. Mi punto era que teníamos una situación de destrucción y necesitábamos recuperar el empleo. En Talcahuano los pescadores artesanales de la Ferepa (federación regional), habían firmado a favor…

-Esa era la federación del dirigente Hugo Arancibia, que fue candidato del PS a concejal en 2012 y ahora aparece en las nóminas de receptores de aportes de campaña que hizo Asipes.

Sí, puede ser, perfectamente.

-Usted dice que CIPER lo trató injustamente porque vinculó hechos del pasado con su labor como subsecretario. Pero de sus respuestas se entiende que durante años usted ha sido un actor político gravitante en su región. Su vida política ha sido un proceso continuo. Cuando dejó de ser diputado y trabajó para la municipalidad, promovió que los industriales tuviesen reglas que facilitaran recuperar empleos…

La regla era reconstruir y recuperar empleos. Dentro de ese punto, porque hubo varios otros, el tema de las licitaciones era un riesgo…

-Fue a una manifestación financiada por la industria, con un alcalde que recibió aportes de Asipes. Luego, lo nombraron subsecretario para fiscalizar al mismo sector industrial. En ese contexto, cuando Asipes empezó a ser investigada por financiar a políticos con boletas falsas, ¿no era prudente hacer público que su esposa hizo boletas para Asipes en el mismo periodo en que usted, como asesor municipal, se opuso a las licitaciones? ¿No le pareció pertinente informar al menos a sus jefes en el gobierno?

Las conversaciones que yo tengo al interior del gobierno son privadas. Por lo tanto, no voy a responder si informé o no…

![Ministro de Econom’a visita Feria del Consumidor]() -¿Está diciendo que usted sí informó al gobierno?

-¿Está diciendo que usted sí informó al gobierno?

No voy a referirme a eso.

-Pero es un tema de transparencia pública saber si el ministro de Economía, su jefe, estaba al tanto.

Eso es parte de las conversaciones privadas que se tienen al interior del gobierno. Lo que puedo decir es que siempre me moví con total libertad en la toma decisiones de la aplicación normativa y regulatoria, sin presiones de ningún tipo.

-Antes de pasar a ese punto, volvamos a las boletas de su esposa, porque usted ha dicho que es un tema privado…

Y lo voy a mantener así: es un tema privado de una persona que no forma parte de la política. Y no comparto la idea de que si el jefe de la familia es político, todo el resto de la familia…

-¿No es relevante que se conozca que su esposa recibió pagos de una industria que usted después tuvo que regular?

Estás ligando algo que no tiene por qué ligarse. Si tú quieres establecer un nuevo estándar, que cuando se evalúe a la persona se evalúe a su familia, entonces estamos en un problema.

-Entiendo su criterio: cumplir con las reglas actuales. Pero, a la luz de los pagos ilícitos que habría hecho Asipes a políticos, lo que corresponde es que se aclare qué vínculo económico anterior tuvo una autoridad como usted, o su familia, con la industria que debía regular. Insisto: ¿qué labor hizo su esposa para Asipes?

No me voy a referir a eso, porque no comparto el criterio de que una persona que no tiene ninguna relación con la política, excepto que es mi señora, pero que no es militante, esté envuelta en esto.

-¿A usted le parece que las boletas que hizo el hijo del ex ministro Pablo Longueira (UDI) no deben ser investigadas?

Si se hicieron mientras él ejercía un cargo, son muy relevantes.

-Usted ejercía un cargo en una municipalidad…

No, no, no… aquí lo que se está discutiendo es lo que hice como subsecretario o diputado, porque cuando uno trabaja en la municipalidad no tiene facultades para resolver.

![pesca]() - Cuando su esposa boleteó para Asipes, se discutía la Ley de Pesca y usted desde la municipalidad impulsaba una política favorable a la industria, seguía siendo una figura pública clave del PS en la zona. De hecho, postuló a diputado y luego fue subsecretario de Pesca…

- Cuando su esposa boleteó para Asipes, se discutía la Ley de Pesca y usted desde la municipalidad impulsaba una política favorable a la industria, seguía siendo una figura pública clave del PS en la zona. De hecho, postuló a diputado y luego fue subsecretario de Pesca…

Me quiere decir que si un periodista boletea para Luksic, porque trabaja en una radio de él, entonces siempre trabaja para Luksic. Está haciendo una generalización… Mire, puedo decir que pude haber cometido un error, con los ojos de hoy, no con los de febrero de 2014. Tal vez debí decir: “¿sabe?, no estoy dispuesto a aceptar este cargo”. Hoy, reflexionando, pude haber dicho “no”.

-O haber dicho “acepto, pero quiero informar que tengo estos antecedentes”.

No, no, no. No aceptar el cargo. Ahora, la verdad es que ha sido un cargo intenso, lo he pasado muy bien, hemos tratado de hacer un cambio profundo en pesca y me siento orgulloso de estos tres años. Pero puesto en la situación de hoy, para evitarme problemas, podría haber dicho “mejor no lo voy a hacer”, como lo hice cuando se discutió la posibilidad de que yo fuera candidato a fines de 2012. Entonces le dije a mi señora que terminara esa relación (con Asipes), porque no quería que se confundiera mi candidatura con las labores de ella.

-Ahí sí consideró relevante esa relación laboral.

Lo consideré relevante porque iba a postular a diputado. Nunca postulé a subsecretario. Cuando pierdo la elección, se me plantea esto (la subsecretaría), se me pregunta por mis relaciones con los distintos actores, como en cualquier proceso de nombramiento de una autoridad, y se me nombra. En ese momento quizás debí haber pensado: “¿sabe qué?, mejor no tomo esta decisión”.

-Cuando le preguntaron por sus relaciones para nombrarlo, ¿usted no dijo que su esposa tenía ese vínculo?

No, porque cuando se evalúan los cargos, lo que se evalúa son las capacidades de la persona, no de su familia. Nadie se hubiese atrevido a preguntar por los hijos, los primos, los tíos… Hoy, sí. Ha cambiado la sociedad.

-Para su campaña a diputado usted consideró relevante la relación laboral de su esposa, al punto que le pidió terminarla. Pero no la consideró importante cuando lo nombraron subsecretario con autoridad sobre la industria pesquera. Tampoco cuando Asipes fue allanada, en septiembre pasado, en busca de boletas que financiaron a políticos.

![Barricada de barcos en Puerto de Coronel]() -Pero separemos las cosas, te pasaste tres años para delante. Vamos por parte…

-Pero separemos las cosas, te pasaste tres años para delante. Vamos por parte…

-Es un proceso continuo. La relación laboral de su esposa le pareció relevante en 2013 para ser diputado, pero cuando lo nombraron a cargo del sector pesca y después, cuando allanaron Asipes, ¿por qué no le pareció que debía informarla? Si vio a fiscales en busca de boletas de Asipes que financiaron a políticos desde 2009 en adelante, ¿no era pertinente hacer público eso mismo que tres años antes creyó que podía generar confusiones?

Yo aclaré esas confusiones con quien tenía que aclararlas…

-¿Con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes?

No coloques palabras que no he dicho. Lo aclaré con quien tenía que hacerlo. Suficiente respuesta. No voy a dar nombres.

-¿Qué tipo de trabajos realizó su esposa para Asipes?

Ella es contadora auditora. No me voy a referir a eso…

-¿Hay informes de esos trabajos?

Ella entregó informes en su momento, sí.

-¿Ella tiene copias, respaldo de esos documentos?

Hace un mes que no estoy allá (en su casa), así que no sé.

-Si se los pedimos a ella…

Creo que no tendría por qué tenerlos, porque no hay una obligación legal de guardar informes cuando uno presta servicios. Si los tuviese, se los puedo hacer llegar. Pero según lo que me ha explicado, hay informes que se entregaron, consultas que se hicieron (con posterioridad nos respondió que esos informes no fueron encontrados en su casa, que producto de un cambio de residencia, se perdieron).

-¿Asipes tiene esos respaldos?

Ahí no sé. Pero, no quiero que mi esposa se vea envuelta. Cuando aparece el monto sumado de los pagos ($33 millones entre mayo de 2010 y enero de 2013), uno pierde la perspectiva: estamos hablando de un servicio de $900 mil mensuales líquidos.

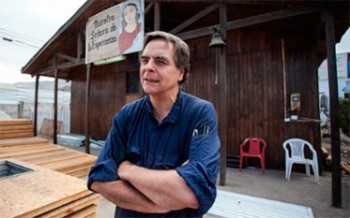

![Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes]()

Luis Felipe Moncada, ex presidente de Asipes

-Y usted, ¿ha hecho algún tipo de trabajo remunerado para Asipes o para alguna industria pesquera?

Nunca (después de la entrevista, Raúl Súnico nos dio acceso a las boletas que emitió él y su señora desde 2005 en adelante. El no registra ninguna para la industria pesquera y ella las 34 que le pagó Asipes y que informó CIPER).

-En las elecciones de 2009 y 2013, ¿usted o sus cercanos pidieron aportes de pesqueras para financiar sus campañas a diputado?

La del 2009 está más lejana en la mente, pero en la de 2013 yo tuve unos $4 millones en aportes reservados, y tengo más de 12 amigos que me han dicho que me pusieron dos millones cada uno. La suma no calza…

-No le preguntamos por los aportes reservados, sino si usted o alguien de su círculo pidió recursos a pesqueras.

Que yo recuerde, no. Porque, además, el financiamiento de mi campaña corrió en buena parte por el PS…

-Cuando dice que no recuerda, ¿significa que existe la posibilidad?

Yo no pedí. Pero si alguien del equipo puede haber conseguido algo, esas son otras cosas…

-O sea que no se enteró si es que fue así.

Es que mis finanzas no lo reflejan, porque la campaña fue bastante ajustada.

-Pero ahora sabemos que las campañas se financiaban también por otras vías no legales que no quedan en las cuentas. ¿No se van a encontrar facturas o boletas falsas en las cuentas de sus campañas? ¿O correos de Asipes u otras industrias que muestren aportes a sus candidaturas?

Puede que alguien…, puede que haya habido todas esas… ¿cómo se llama?….

-Fórmulas de financiamiento.

Pero no estaban en la definición de la campaña. No es que nosotros hayamos hecho…, nosotros pedimos plata a todo el mundo, como cualquier candidato…

-¿A las empresas pesqueras también les pidieron?

No. Lo que hicimos fueron varios encuentros en los que dijimos “todos los que quieran aportar hay un mecanismo de aportes reservados”.

-A esos encuentros, ¿asistió gente de Asipes, ejecutivos de las empresas?

No, porque ellos son UDI.

![raul-sunico]() -Pero los documentos de Asipes que ahora conocemos han demostrado que sus aportes fueron transversales.

-Pero los documentos de Asipes que ahora conocemos han demostrado que sus aportes fueron transversales.

Pero otra cosa es que vayan a un acto.

-Los documentos que se han conocido indican que Asipes le habría aportado a candidatos del PS, como Gastón Saavedra y Hugo Arancibia.

Si hay aportes reservados, no lo sé. Yo tengo $4 millones.

-¿En sus campañas participó en reuniones con gente de Asipes?

-Mientras fui diputado recibía a todo el mundo…

-Le preguntamos lo que pasó durante sus campañas.

Es posible, entre todas las organizaciones, pero tú estás tratando de establecer una relación…

-No, es una pregunta: ¿se reunió con gente de Asipes en sus periodos de campaña?

Mira, no descarto que pueda haber habido reuniones, porque yo me reunía con mucha gente en ese periodo. Pero junto con Gastón Saavedra teníamos con ellos una relación áspera, producto del proyecto de recuperación del centro de Talcahuano (que buscaba sacar las instalaciones de descarga de Asipes).

-Sabemos que no quiere hablar del trabajo de su esposa, pero hay que preguntar si ella tiene alguna especialización que haya hecho necesario para Asipes contar con sus servicios.

Ella es contadora auditora y entiendo que prestó servicios en esa condición. No me ando metiendo en qué hace o no hace mi señora. Encuentro de mal gusto preguntar los detalles de lo que hace. Esos fueron sus ingresos propios, gastados por ella.

-Resulta extraño que una asociación de empresarios cercana a la UDI, que ahora sabemos financia campañas, le haya abierto su contabilidad a la esposa de un dirigente socialista.

Eso se lo preguntaría a las personas que la contrataron.

LA MINUTA DE MONCADA

-¿Tiene usted una relación de amistad con Luis Felipe Moncada?

No, conocidos sí; tal como conozco a muchos ejecutivos de la región, forestales, de Huachipato, del comercio, del casino. Si me preguntas dónde vive Moncada, no sé.

-En la minuta que Moncada escribió sobre una reunión con usted, revela una gran confianza. En ese correo señala que usted le confió que le estaba bajando el perfil a una organización sindical contraria a la Ley de Pesca, que ofreció poner un límite a los artesanales en la pesca del jurel a cambio de que la senadora Van Rysselberghe destrabara un proyecto de ley y que le aseguró que la pesca de arrastre no iba a terminar en este gobierno. ¿Así se lo planteó?

![Luis-Felipe-Moncada]() -Lo primero: cada uno se hace responsable de lo que escribe. Como ustedes bien dicen, ese es un texto de lo que interpreta el señor Moncada respecto de la conversación. Segundo: de esas minutas respecto de reuniones sostenidas conmigo, debe haber dos mil, de Moncada, de Frío Sur, de los salmoneros, etc.

-Lo primero: cada uno se hace responsable de lo que escribe. Como ustedes bien dicen, ese es un texto de lo que interpreta el señor Moncada respecto de la conversación. Segundo: de esas minutas respecto de reuniones sostenidas conmigo, debe haber dos mil, de Moncada, de Frío Sur, de los salmoneros, etc.

-¿La minuta de Moncada es fidedigna de lo que ocurrió en esa reunión?

No cien por ciento. Pero, vamos por parte…

-Al inicio de esa minuta, Moncada plantea que usted le aseguró que no se cerraría la pesca de arrastre en este gobierno.

Lo que ellos plantearon fue cuál era el alcance de esa definición del programa de gobierno, porque había mucha presión pública. Nosotros hemos sido súper claros: lo que dice el programa es “eliminación progresiva de la pesca de arrastre mediante un procedimiento que tenga un mínimo impacto en la industria nacional”.

-Lo conocemos.

A diferencia de lo que ustedes colocaron, que yo estaba echando por tierra un compromiso de gobierno, ese compromiso –y reconozcan que ahí tienen un error– es este: eliminación progresiva con mínimo impacto para la industria. Lo que le dije a Moncada es que el mínimo impacto tenía que ver con la protección de los empleos. Los principales países pesqueros mantienen importantes flotas de arrastre.

-¿Su convicción personal es que hay que terminar con la pesca de arrastre?

Soy partidario de regular el arte de pesca, no prohibirlo. Todos los artes de pesca tienen externalidades negativas…

-Lo que dice el programa de gobierno es “terminar con la pesca de arrastre de manera progresiva…”.

-Sigue, sigue. Hay que ponerle la segunda parte.

-… “con el menor impacto en la industria nacional”. Pero “terminar de manera progresiva” significa avanzar para ponerle fin. ¿Tiene la convicción de que hay que dar pasos para terminar con la pesca de arrastre?

![]() Con lo que nosotros conocemos hoy como arte de pesca de arrastre, sí. Pero, hay que modificarlo sustantivamente para que tenga menos impacto. Para eso tomamos un par de decisiones: subir un observador científico a las naves y prohibir el arrastre en los montes submarinos y ecosistemas vulnerables.

Con lo que nosotros conocemos hoy como arte de pesca de arrastre, sí. Pero, hay que modificarlo sustantivamente para que tenga menos impacto. Para eso tomamos un par de decisiones: subir un observador científico a las naves y prohibir el arrastre en los montes submarinos y ecosistemas vulnerables.

-En su minuta, Moncada dice que le pidió que cerrara la pesca en los montes submarinos no con el artículo 4 º de la Ley de Pesca, sino con el 5º, que deja abierta la posibilidad de que un estudio científico determine que no daña el ecosistema. ¿Usó el artículo 4º o el 5º?

No me acuerdo. Eso lo preparan los abogados, el equipo jurídico. A mí lo que me interesa es si tengo o no legalidad para hacerlo. Los regulados siempre van a buscar que las facultades del regulador estén minimizadas. Pero, nosotros teníamos otro proyecto con la pesca de arrastre: prohibirlo a una cantidad de metros de profundidad y congelar la huella de arrastre, para que solo se pueda usar en las zonas donde ya se ha arrastrado por años (en documentos que nos envió con posterioridad a la entrevista se constata que lo hizo en base al artículo 5º de la Ley de Pesca).

-Nada de lo que usted describe habla de avanzar hacia el fin de la pesca de arrastre, solo mejorarla…

La idea es eliminar los efectos negativos de la pesca de arrastre y proteger los empleos.

-Lo que usted plantea es congelarla y mejorarla, no terminarla progresivamente.

Porque terminarla tenía un límite: no poner en riesgo los empleos, que es lo que se privilegió.

-Otra arista en que, según esa minuta de Moncada, usted aparece accediendo a una solicitud de Asipes, es que él le pidió información sobre la pesca artesanal de jibia…

Información te piden todos y es pública.

-Pero nosotros constatamos que la subsecretaria la entrega por Ley de Transparencia, con un plazo de hasta 20 días hábiles, y a Moncada se la entregó en tres días.

A todos los actores que piden información, dentro de la que está disponible, se les entrega, sobre todo cuando hay un debate acerca de una materia determinada.

-¿Por qué Moncada se comunica a un correo personal suyo y no a su correo institucional?

Depende de los momentos. Tengo un correo personal y Moncada parece que es bueno para los correos, de hecho debo tener como quinientos de Moncada, muchos de ellos sin leer o borrados…

-¿Por qué él tenía su correo personal? Se supone que una autoridad pública guarda el registro de sus comunicaciones institucionales en su correo respectivo.

Los correos míos son siempre públicos y este es un correo que uso desde que mi hijo (Alonso) tenía siete años y ahora tiene 14. Por eso se llama donalonso7…

-Si le piden revisar ese correo, ¿tendría algún problema en autorizarlo?

¿Por qué tendrían que revisarme el correo? Lo tengo hace siete años, es el único y lo usé con mucha gente. En la municipalidad tenía un correo institucional pero mayoritariamente usaba este, porque lo puedo ver en cualquier parte.

LA SENADORA VAN RYSSELBERGHE

-En la minuta que escribió Moncada, él dice que usted le pidió que la senadora Van Rysselberghe destrabara un proyecto de ley. ¿Por qué le pidió eso al presidente de la Asipes?

![Entrevista a Jacqueline van Rysselberghe]() Ese proyecto arreglaba una serie de inconsistencias de la Ley de Pesca. Una de ellas era el olvido de una norma que permitía a los artesanales de las regiones III y IV pescar jurel con línea de mano para subsistencia…

Ese proyecto arreglaba una serie de inconsistencias de la Ley de Pesca. Una de ellas era el olvido de una norma que permitía a los artesanales de las regiones III y IV pescar jurel con línea de mano para subsistencia…

-Conocemos el proyecto, pero la pregunta es por qué le pidió a Moncada que consiguiera que la senadora lo destrabara.

Jamás le he dicho a Moncada que destrabara nada. Yo puedo hablar perfectamente con Jacqueline Van Rysselberghe. La llamo directo. Con ella hemos estado en las antípodas políticas, pero la conozco hace muchos años, de cuando yo era seremi de Transporte y ella alcaldesa de Concepción.

-¿Suponía que Moncada tenía algún tipo de influencia sobre la senadora que entonces presidía la Comisión de Pesca?

Desconozco por qué Moncada coloca eso en la minuta. Si hay un proyecto, hay que sacarlo, pero de ahí a pedirle eso a Moncada no tendría ninguna razón, porque tengo una relación con la senadora.

-¿No sabía de la cercanía entre ella y Moncada?

Desconozco esa relación. Entiendo que los dos son militantes de la UDI. Conocí a Moncada cuando él era seremi del Trabajo y yo asesor sindical, cuando yo marchaba en los años 80. Sé que son militantes de la UDI e imagino que tendrán una buena relación, pero no sé si están en los mismos lotes internos. Con Jacqueline hemos tenido peleas grandes, pero también nos respetamos mutuamente.

-¿Sabía del financiamiento de la industria pesquera a campañas políticas de todo el espectro?

![barcos-artesanales]() Leo lo que aparece, pero no tengo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que en la subsecretaría tenemos relación con todos los parlamentarios. Para ese proyecto teníamos un asesor legislativo que se reunía con los parlamentarios y sus asesores para avanzar en la tramitación, ver indicaciones. Ustedes publicaron que Moncada le escribía a Jacqueline que había 40 indicaciones y que de la subsecretaría mandaron solo cuatro. Bueno, eso es parte del proceso legislativo, donde todos tienen derecho a proponer.

Leo lo que aparece, pero no tengo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que en la subsecretaría tenemos relación con todos los parlamentarios. Para ese proyecto teníamos un asesor legislativo que se reunía con los parlamentarios y sus asesores para avanzar en la tramitación, ver indicaciones. Ustedes publicaron que Moncada le escribía a Jacqueline que había 40 indicaciones y que de la subsecretaría mandaron solo cuatro. Bueno, eso es parte del proceso legislativo, donde todos tienen derecho a proponer.

-Lo que muestran esos correos es que la senadora le pedía instrucciones a Moncada. ¿Eso es parte del proceso legislativo?

No voy a opinar sobre temas que no me corresponden.

-Pero sí le corresponde, porque en ese momento usted era subsecretario y se estaba tramitando un proyecto cuya redacción final pudo ser digitada desde las empresas.

En este minuto estoy abocado a defender mi integridad, mi honra y no la de los demás.

-¿Le parece sana y democrática la relación de los parlamentarios con la industria de la pesca?

En democracia, al gobernar se conversa con todos los actores. Si vas a tomar una decisión, tratas de consultar a la mayor cantidad de gente posible, incluidos los afectados.

-Pero acá el problema es otro, el financiamiento de campañas o casos como el del diputado Jorge Ulloa (UDI), quien tiene una empresa que presta servicios a la industria. ¿Le parece una relación sana?

Las políticas públicas, para construirlas, requieren de participación de los actores. El hecho de que una autoridad se reúna con todos los actores, es parte de su pega…

![raul-sunico-comision]() -La pregunta es otra: ¿es sana la relación de la industria pesquera con algunos parlamentarios a los que le financia sus campañas?

-La pregunta es otra: ¿es sana la relación de la industria pesquera con algunos parlamentarios a los que le financia sus campañas?

He mantenido una sola línea: que los tribunales investiguen todo lo que sea necesario. No voy a opinar sobre esos temas, porque hoy estoy concentrado en mi honor. Cuando esto se aclare, que es lo que espero, entonces voy a volver a la política y hablaré de todo. No voy a salirme de ahí.

-Cuando usted fue diputado por Talcahuano, ¿no sabía que su colega Ulloa que representa la misma zona, prestaba servicios a industrias pesqueras a través de una empresa de transportes?

Lo desconocía, pero después vi una denuncia… Les vuelvo a decir, entiéndanme, estoy concentrado en tratar de aclarar que no hay vínculos entre las decisiones que tomé y la industria pesquera.

-En síntesis, ¿afirma que la minuta de Moncada contiene inexactitudes y falsedades?

Lo que estoy diciendo es que la minuta no refleja exactamente la conversación que hubo, las palabras que se vertieron.

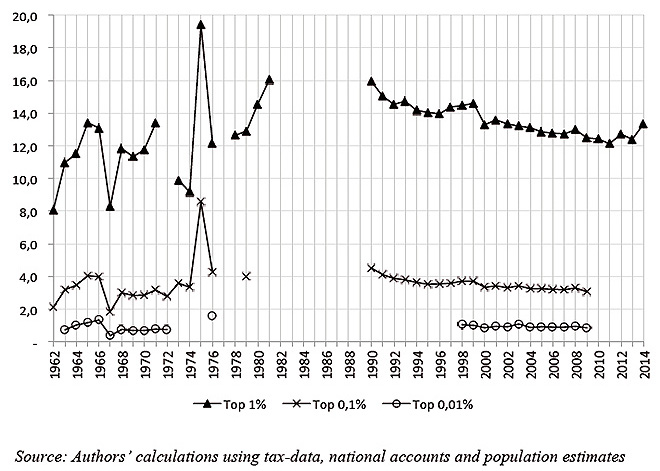

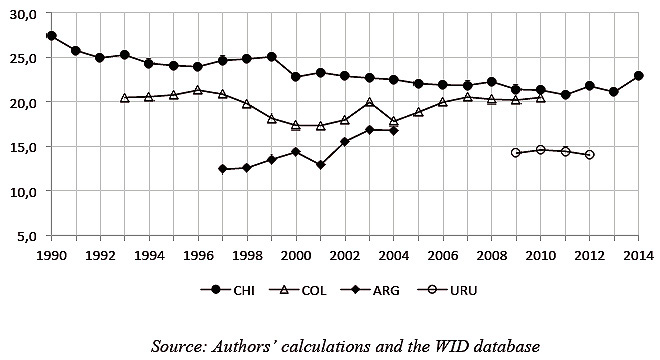

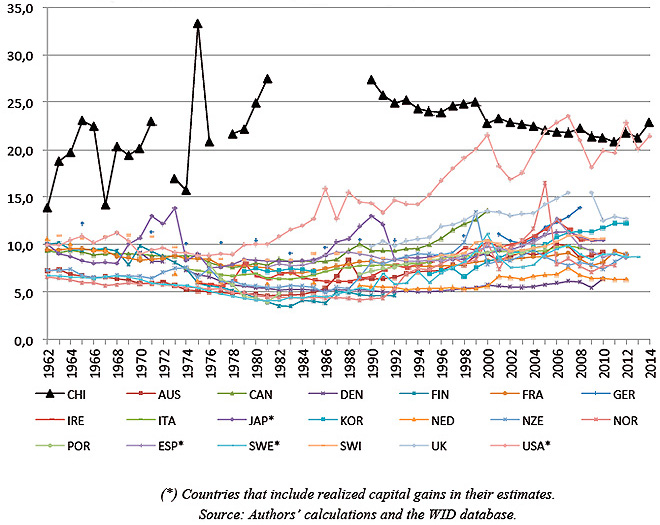

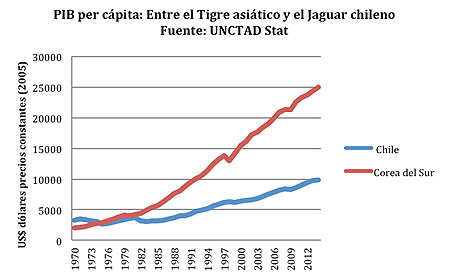

En un país acostumbrando a oír que es parte del club de los más desiguales del mundo, la mirada histórica que aporta esta investigación nos enfrenta al hecho de que la desigualdad extrema ha sido parte de la cultura chilena y está internalizada en la forma de relacionarnos al menos durante los últimos 50 años. A la vez, esta mirada de largo plazo complejiza las posibles explicaciones para este problema. Por ejemplo, usualmente se considera apropiado subir los impuestos para enfrentar la concentración, sin embargo, las variaciones que se registran en Chile no parecen obedecer a eso. Dice el estudio: “La coexistencia de tasas de impuestos constantes en el periodo de máxima variación de participación de los ingresos altos en la riqueza (1962-1980) sugiere que las tasas de impuestos no son el principal determinante de los niveles de ingreso que obtienen los más ricos.”

En un país acostumbrando a oír que es parte del club de los más desiguales del mundo, la mirada histórica que aporta esta investigación nos enfrenta al hecho de que la desigualdad extrema ha sido parte de la cultura chilena y está internalizada en la forma de relacionarnos al menos durante los últimos 50 años. A la vez, esta mirada de largo plazo complejiza las posibles explicaciones para este problema. Por ejemplo, usualmente se considera apropiado subir los impuestos para enfrentar la concentración, sin embargo, las variaciones que se registran en Chile no parecen obedecer a eso. Dice el estudio: “La coexistencia de tasas de impuestos constantes en el periodo de máxima variación de participación de los ingresos altos en la riqueza (1962-1980) sugiere que las tasas de impuestos no son el principal determinante de los niveles de ingreso que obtienen los más ricos.” Pero esos datos no han sido fáciles de obtener. De los casi tres años que ha llevado sacar adelante esta investigación, buena parte de ellos se fueron en reunir la información, que no se encontraba en un solo lugar ni estaban organizados de la misma manera (por ejemplo, el SII cambiaba cada cierto tiempo los tramos de ingreso que informaba). Por ello, reunir 50 años de datos y hacer estimaciones a partir de ellos es uno de los grandes aportes de esta investigación.

Pero esos datos no han sido fáciles de obtener. De los casi tres años que ha llevado sacar adelante esta investigación, buena parte de ellos se fueron en reunir la información, que no se encontraba en un solo lugar ni estaban organizados de la misma manera (por ejemplo, el SII cambiaba cada cierto tiempo los tramos de ingreso que informaba). Por ello, reunir 50 años de datos y hacer estimaciones a partir de ellos es uno de los grandes aportes de esta investigación.

El estudio puntualiza que Panamá carga con el pasado de ser un “estado narco”, que llegó a su máxima expresión en la década de los ‘80 cuando fue gobernado por el dictador Manuel Antonio Noriega, condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por sus vínculos con el Cartel de Medellín. El escándalo de los “Panamá Papers” pareció revivir ese oscuro pasado aunque solo un 20% de las empresas que aparecieron en esa investigación eran panameñas. Ambos expertos destacan que Panamá está en una situación bastante injusta, pues la repercusión mundial de los “Panamá Papers” le hizo perder competitividad en el mundo del secreto tributario, frente a otros territorios que siguen operando en la sombras. Varias de esas jurisdicciones están al interior de países desarrollados.

El estudio puntualiza que Panamá carga con el pasado de ser un “estado narco”, que llegó a su máxima expresión en la década de los ‘80 cuando fue gobernado por el dictador Manuel Antonio Noriega, condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por sus vínculos con el Cartel de Medellín. El escándalo de los “Panamá Papers” pareció revivir ese oscuro pasado aunque solo un 20% de las empresas que aparecieron en esa investigación eran panameñas. Ambos expertos destacan que Panamá está en una situación bastante injusta, pues la repercusión mundial de los “Panamá Papers” le hizo perder competitividad en el mundo del secreto tributario, frente a otros territorios que siguen operando en la sombras. Varias de esas jurisdicciones están al interior de países desarrollados.

Esa alta desigualdad no impidió que el país creciera ni que pudiera reducir la pobreza, lo que distingue nuestro caso de lo que describe Atkinson en relación a Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 el porcentaje de hogares pobres disminuyó de un 15,3% a 6,5% (según datos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo,

Esa alta desigualdad no impidió que el país creciera ni que pudiera reducir la pobreza, lo que distingue nuestro caso de lo que describe Atkinson en relación a Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, entre 2003 y 2013 el porcentaje de hogares pobres disminuyó de un 15,3% a 6,5% (según datos del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo,

Su mirada parte de la idea bastante documentada de que la innovación en muchas áreas dominantes está financiada en un alto porcentaje con recursos públicos. Así lo ha mostrado

Su mirada parte de la idea bastante documentada de que la innovación en muchas áreas dominantes está financiada en un alto porcentaje con recursos públicos. Así lo ha mostrado

La SEC concluye que, pese a ello, “se hicieron cambios insuficientes al sistema de control contable interno. Como resultado, los pagos indebidos de SQM a PEPs continuaron por otros seis meses después del informe de auditoría interna”.

La SEC concluye que, pese a ello, “se hicieron cambios insuficientes al sistema de control contable interno. Como resultado, los pagos indebidos de SQM a PEPs continuaron por otros seis meses después del informe de auditoría interna”.

-En ese rol, ¿qué contacto tuvo con los industriales pesqueros de Asipes?

-En ese rol, ¿qué contacto tuvo con los industriales pesqueros de Asipes?

-¿Está diciendo que usted sí informó al gobierno?

-¿Está diciendo que usted sí informó al gobierno? - Cuando su esposa boleteó para Asipes, se discutía la Ley de Pesca y usted desde la municipalidad impulsaba una política favorable a la industria, seguía siendo una figura pública clave del PS en la zona. De hecho, postuló a diputado y luego fue subsecretario de Pesca…

- Cuando su esposa boleteó para Asipes, se discutía la Ley de Pesca y usted desde la municipalidad impulsaba una política favorable a la industria, seguía siendo una figura pública clave del PS en la zona. De hecho, postuló a diputado y luego fue subsecretario de Pesca…  -Pero separemos las cosas, te pasaste tres años para delante. Vamos por parte…

-Pero separemos las cosas, te pasaste tres años para delante. Vamos por parte…

-Pero los documentos de Asipes que ahora conocemos han demostrado que sus aportes fueron transversales.

-Pero los documentos de Asipes que ahora conocemos han demostrado que sus aportes fueron transversales. -Lo primero: cada uno se hace responsable de lo que escribe. Como ustedes bien dicen, ese es un texto de lo que interpreta el señor Moncada respecto de la conversación. Segundo: de esas minutas respecto de reuniones sostenidas conmigo, debe haber dos mil, de Moncada, de Frío Sur, de los salmoneros, etc.

-Lo primero: cada uno se hace responsable de lo que escribe. Como ustedes bien dicen, ese es un texto de lo que interpreta el señor Moncada respecto de la conversación. Segundo: de esas minutas respecto de reuniones sostenidas conmigo, debe haber dos mil, de Moncada, de Frío Sur, de los salmoneros, etc. Con lo que nosotros conocemos hoy como arte de pesca de arrastre, sí. Pero, hay que modificarlo sustantivamente para que tenga menos impacto. Para eso tomamos un par de decisiones: subir un observador científico a las naves y prohibir el arrastre en los montes submarinos y ecosistemas vulnerables.

Con lo que nosotros conocemos hoy como arte de pesca de arrastre, sí. Pero, hay que modificarlo sustantivamente para que tenga menos impacto. Para eso tomamos un par de decisiones: subir un observador científico a las naves y prohibir el arrastre en los montes submarinos y ecosistemas vulnerables. Ese proyecto arreglaba una serie de inconsistencias de la Ley de Pesca. Una de ellas era el olvido de una norma que permitía a los artesanales de las regiones III y IV pescar jurel con línea de mano para subsistencia…

Ese proyecto arreglaba una serie de inconsistencias de la Ley de Pesca. Una de ellas era el olvido de una norma que permitía a los artesanales de las regiones III y IV pescar jurel con línea de mano para subsistencia… Leo lo que aparece, pero no tengo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que en la subsecretaría tenemos relación con todos los parlamentarios. Para ese proyecto teníamos un asesor legislativo que se reunía con los parlamentarios y sus asesores para avanzar en la tramitación, ver indicaciones. Ustedes publicaron que Moncada le escribía a Jacqueline que había 40 indicaciones y que de la subsecretaría mandaron solo cuatro. Bueno, eso es parte del proceso legislativo, donde todos tienen derecho a proponer.

Leo lo que aparece, pero no tengo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que en la subsecretaría tenemos relación con todos los parlamentarios. Para ese proyecto teníamos un asesor legislativo que se reunía con los parlamentarios y sus asesores para avanzar en la tramitación, ver indicaciones. Ustedes publicaron que Moncada le escribía a Jacqueline que había 40 indicaciones y que de la subsecretaría mandaron solo cuatro. Bueno, eso es parte del proceso legislativo, donde todos tienen derecho a proponer. -La pregunta es otra: ¿es sana la relación de la industria pesquera con algunos parlamentarios a los que le financia sus campañas?

-La pregunta es otra: ¿es sana la relación de la industria pesquera con algunos parlamentarios a los que le financia sus campañas?

Bomberos de Maipú llegaron hasta Santa Olga a cooperar, pero se encontraron con que los camiones aljibes debían recorrer casi 15 kilómetros para abastecer sus carros: “El viento, los aserraderos… el avance del fuego era rápido. El incendio era incontrolable. Con más acceso al agua podría haberse hecho algo más, pero la verdad es que era muy difícil”, dice Ricardo Becerra, comandante de los bomberos maipucinos.

Bomberos de Maipú llegaron hasta Santa Olga a cooperar, pero se encontraron con que los camiones aljibes debían recorrer casi 15 kilómetros para abastecer sus carros: “El viento, los aserraderos… el avance del fuego era rápido. El incendio era incontrolable. Con más acceso al agua podría haberse hecho algo más, pero la verdad es que era muy difícil”, dice Ricardo Becerra, comandante de los bomberos maipucinos.

El tenor de algunas de las conclusiones del informe es casi premonitorio: “Considerando el amplio territorio afectado por este fenómeno (Niño-Niña), es importante se evalúen opciones de reforzamiento del sistema de protección contra incendios forestales, tanto en el ámbito de la prevención como del combate de los siniestros. Lo anterior implica considerar medidas para la detección y evaluación oportuna, la priorización de necesidad de combate y del uso de los recursos disponibles”.

El tenor de algunas de las conclusiones del informe es casi premonitorio: “Considerando el amplio territorio afectado por este fenómeno (Niño-Niña), es importante se evalúen opciones de reforzamiento del sistema de protección contra incendios forestales, tanto en el ámbito de la prevención como del combate de los siniestros. Lo anterior implica considerar medidas para la detección y evaluación oportuna, la priorización de necesidad de combate y del uso de los recursos disponibles”.

En 2014 la decisión de su padre fue respetada por Iván y Alfredo; y “El Licenciado” cuidó con diligencia los intereses de “El Chapo” dentro del cartel mientras iba acumulando más poder. Las cosas cambiaron radicalmente en 2016. La reaprehensión de Guzmán Loera en enero de ese año en Los Mochis, Sinaloa, y la inmediata solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, auguraban el fin de Guzmán Loera.

En 2014 la decisión de su padre fue respetada por Iván y Alfredo; y “El Licenciado” cuidó con diligencia los intereses de “El Chapo” dentro del cartel mientras iba acumulando más poder. Las cosas cambiaron radicalmente en 2016. La reaprehensión de Guzmán Loera en enero de ese año en Los Mochis, Sinaloa, y la inmediata solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos, auguraban el fin de Guzmán Loera.

El informe ofrece estimaciones de los trabajos más expuestos a ser dominados por desarrollos tecnológicos inteligentes y también evalúa como impactarán las nuevas tecnologías país por país. En términos globales su análisis sostiene que la mitad del trabajo actual estará automatizado para 2055, proceso que se puede adelantar o atrasar 20 años dependiendo de diversos factores. En el caso

El informe ofrece estimaciones de los trabajos más expuestos a ser dominados por desarrollos tecnológicos inteligentes y también evalúa como impactarán las nuevas tecnologías país por país. En términos globales su análisis sostiene que la mitad del trabajo actual estará automatizado para 2055, proceso que se puede adelantar o atrasar 20 años dependiendo de diversos factores. En el caso  El informe McKinsey estima que las ocupaciones más susceptibles de automatización son las que involucran más trabajo físico, pero también procedimientos altamente estructurados y repetitivos. Pero no solo ellos. Usando datos laborales del mercado estadounidense el informe ofrece un panorama de cuánto es factible de automatizar

El informe McKinsey estima que las ocupaciones más susceptibles de automatización son las que involucran más trabajo físico, pero también procedimientos altamente estructurados y repetitivos. Pero no solo ellos. Usando datos laborales del mercado estadounidense el informe ofrece un panorama de cuánto es factible de automatizar

McDonald’s es identificado por Ford como un modelo clásico de la empresa que ofrece empleos precarios –él los llama “trabajos de última opción”– que no tienen seguridad social y que se han masificado desde 2008. Relata que en 2011 McDonald’s ofreció por internet 50 mil empleos y en un día le llegaron un millón de postulaciones. “Entrar a McDonald’s era en ese momento más difícil que ser aceptado en Harvard”, escribió en su libro El ascenso de los robots.

McDonald’s es identificado por Ford como un modelo clásico de la empresa que ofrece empleos precarios –él los llama “trabajos de última opción”– que no tienen seguridad social y que se han masificado desde 2008. Relata que en 2011 McDonald’s ofreció por internet 50 mil empleos y en un día le llegaron un millón de postulaciones. “Entrar a McDonald’s era en ese momento más difícil que ser aceptado en Harvard”, escribió en su libro El ascenso de los robots.

La Contraloría concluyó que el servicio solventó obras cuya existencia no fue acreditada, por un monto de $365 millones. También constató que se aceptó una recepción provisoria del retén de Villa Ortega, a pesar de que existían partidas no ejecutadas (pero ya pagadas). Recién 533 días después de vencida la fecha de entrega del retén de Villa Ortega se puso término anticipado al contrato. Debido a esto se firmaron tratos directos con la Constructora Grossman, para que se terminaran las obras.

La Contraloría concluyó que el servicio solventó obras cuya existencia no fue acreditada, por un monto de $365 millones. También constató que se aceptó una recepción provisoria del retén de Villa Ortega, a pesar de que existían partidas no ejecutadas (pero ya pagadas). Recién 533 días después de vencida la fecha de entrega del retén de Villa Ortega se puso término anticipado al contrato. Debido a esto se firmaron tratos directos con la Constructora Grossman, para que se terminaran las obras. “De ningún modo lo estamos acusando de cometer una irregularidad o delito. Pero como parlamentario en funciones estaríamos agradecidos si pudiera respondernos una serie de sencillas preguntas que ayudarán en esta búsqueda internacional para lograr más transparencia.

“De ningún modo lo estamos acusando de cometer una irregularidad o delito. Pero como parlamentario en funciones estaríamos agradecidos si pudiera respondernos una serie de sencillas preguntas que ayudarán en esta búsqueda internacional para lograr más transparencia.  Esta devolución del SII se explica porque la Cámara de Diputados, al efectuar el pago mensual de su dieta, le retuvo un monto de impuestos como si Jackson hubiera recibido ingresos el año corrido (12 meses), y no solo diez, como ocurrió, ya que solo en marzo de ese año el diputado inició su periodo parlamentario.

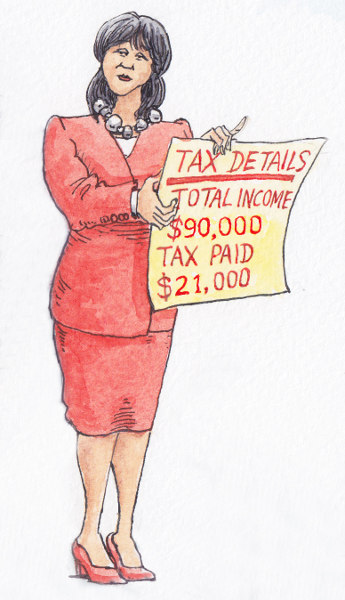

Esta devolución del SII se explica porque la Cámara de Diputados, al efectuar el pago mensual de su dieta, le retuvo un monto de impuestos como si Jackson hubiera recibido ingresos el año corrido (12 meses), y no solo diez, como ocurrió, ya que solo en marzo de ese año el diputado inició su periodo parlamentario. -Los impuestos te hacen ser parte de una comunidad, porque son un mecanismo de distribución de ingresos. Por eso, cuando un parlamentario usa prácticas destinadas a pagar menos impuestos, lo que hace es negar su colectividad. Un ejemplo de eso, es el ex presidente Piñera, quien compró empresas vacías para poder pagar menos impuestos. Aunque eso se mantenga dentro de la legalidad, es contradictorio con el espíritu de la ley que busca el bien de la comunidad –afirmó Boric a CIPER.

-Los impuestos te hacen ser parte de una comunidad, porque son un mecanismo de distribución de ingresos. Por eso, cuando un parlamentario usa prácticas destinadas a pagar menos impuestos, lo que hace es negar su colectividad. Un ejemplo de eso, es el ex presidente Piñera, quien compró empresas vacías para poder pagar menos impuestos. Aunque eso se mantenga dentro de la legalidad, es contradictorio con el espíritu de la ley que busca el bien de la comunidad –afirmó Boric a CIPER.