En 2004, Estrategia publicó una entrevista que remeció al mercado: provocó en un día un alza de 419% en el valor de las acciones de Schwager S.A. El dueño del diario, Víctor Ojeda, obtuvo una ganancia del 313% sobre su inversión por la venta de sus acciones de Schwager. Así comenzó una investigación de la SVS que terminó con Ojeda sancionado por difundir “información tendenciosa” y obtener ganancias con ello. La Corte de Apelaciones de Santiago está pronta a dirimir si es culpable o no. De serlo, se transformaría en el primer propietario de un medio condenado en Chile por publicar intencionadamente noticias que inducen a error al mercado para obtener ganancias.

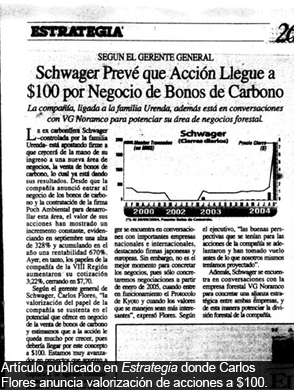

“La valorización del papel de la compañía se sustenta en el potencial que ofrece el negocio de la venta de bonos de carbono y estimamos que a la acción le queda mucho por crecer, pues debería llegar por este concepto a $100. Estamos muy avanzados en proyectos que apuntan a la reducción de emisiones y la captación de agentes contaminantes.”

Sólo bastaron estas dos frases para que la crisis se desatara. Pocos meses antes de que las dijera al diario Estrategia el último día de septiembre de 2004, Carlos Flores Azzalini había dejado su puesto a cargo de la división forestal de Schwager S.A. para asumir la gerencia general. Desde esa nueva posición, Flores era la voz autorizada de la ex empresa carbonífera para hablar de los prometedores proyectos que la compañía había anunciado días atrás a la Superintendencia de Valores de Seguros (SVS): su ingreso al mercado de bonos de carbono.

Las declaraciones de Flores hicieron que las acciones de Schwager subieran desde $7,7 a $40 en un solo día. Poco después el ejecutivo desmintió la información. Pero ya se habían cerrado millonarios negocios que favorecieron a vendedores de las acciones. Uno de ellos fue el dueño y director de Estrategia, Víctor Ojeda Méndez, quien obtuvo más de $183 millones de ganancias. La SVS inició una investigación que culminó con Ojeda sancionado con una multa de 15.000 UF por difundir “información tendenciosa” que le reportó provecho.

![]() Ojeda llevó el caso a la justicia en 2005 y en enero del año pasado –siete años después de la controversial publicación- un fallo de primera instancia ratificó la multa. El dueño de Estrategia apeló y hoy el proceso está en su recta final en la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado del juicio tiene en ascuas al mercado de medios de comunicación en Chile. De ser encontrado culpable, Ojeda se convertiría en el primer dueño de un medio nacional condenado por publicar intencionadamente noticias que inducen a error en el mercado para su propio beneficio. El fallo puede ser lapidario para los negocios de Ojeda, cuya delicada situación financiera ya le significó perder uno de sus principales activos: el edificio de cinco pisos donde opera el diario en Vitacura. (ver recuadro “El edificio que Ojeda perdió”).

Ojeda llevó el caso a la justicia en 2005 y en enero del año pasado –siete años después de la controversial publicación- un fallo de primera instancia ratificó la multa. El dueño de Estrategia apeló y hoy el proceso está en su recta final en la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado del juicio tiene en ascuas al mercado de medios de comunicación en Chile. De ser encontrado culpable, Ojeda se convertiría en el primer dueño de un medio nacional condenado por publicar intencionadamente noticias que inducen a error en el mercado para su propio beneficio. El fallo puede ser lapidario para los negocios de Ojeda, cuya delicada situación financiera ya le significó perder uno de sus principales activos: el edificio de cinco pisos donde opera el diario en Vitacura. (ver recuadro “El edificio que Ojeda perdió”).

Aunque no se sabe cuál será la decisión del tribunal, lo que sí está claro es que para Ojeda, independiente de que la publicación de la entrevista a Flores haya o no tenido alguna intencionalidad, el negocio de 2004 resultó redondo.

LA ENTREVISTA DE LOS $100

La operación que investigó la SVS comenzó a gestarse el 19 de septiembre de 2004. Ese día Schwager S.A. comunicó a la SVS, a través de un “hecho esencial”, que el directorio de la empresa había acordado contratar a la consultora Poch Ambiental S.A. para evaluar tres proyectos que le permitirían entrar al emergente mercado de los bonos de carbono: la forestación de grandes extensiones de tierra desértica y semidesértica, el desarrollo de un aditivo para combustibles que reduciría su efecto contaminante y el tratamiento de residuos líquidos para las diversas pesqueras que operaban en el Golfo de Arauco.

El anuncio hecho por Schwager a la SVS acerca de la apertura de su nueva área de negocios, sumado al aumento de capital acordado el mes anterior (con el cual la compañía totalizó $3.375 millones), significó que el valor de sus acciones se dispararan. Entre el aviso a la SVS y el último día de septiembre de 2004, el papel registró un alza de 328%, pasando de poco más de $2 a $7,7 por cada título. Un aumento que, en todo caso, resultaría marginal al que se produjo tras las declaraciones de Flores.

Desde hacía unos 15 días que el periodista del diario Estrategia, Ítalo Cornejo, perseguía a Flores. Quería preguntarle sobre la proyección del negocio, un tema que había surgido en las reuniones de pauta del medio y que, al menos dos veces a la semana, eran encabezadas por su dueño y director, Víctor Ojeda Méndez. Cornejo llamaba a Flores a su oficina y le dejaba mensajes con su secretaria, pero no obtenía respuesta. Más adelante, el gerente general de Schwager S.A. declararía ante la SVS que lo evadía porque no se “sentía capacitado para responder los temas técnicos a tratarse”. Pero ese día, el jueves 30 de septiembre de 2004, Cornejo llamó a Flores a su celular y ya no pudo evitar responder. Lo que Flores le habría dicho –que las acciones llegarían a $100– se publicó al día siguiente en Estrategia.

Si se considera que la jornada previa el valor del papel había cerrado en $7,70, la información era una bomba.

El mercado se remeció con la noticia y varias personas se abocaron a transar los papeles de la compañía influenciados por lo publicado en Estrategia. Ese mismo primero de octubre, en sólo 13 minutos, las acciones de Schwager S.A. se alzaron a los $40. La SVS se vio obligada a suspender su transacción.

![]() En los días siguientes, el mismo diario publicó otro artículo sobre empresas chilenas interesadas en ingresar al negocio de los bonos de carbono. La nota resaltaba que Schwager S.A. contaba con una posición preferente porque tenía la ventaja de haberse adelantado a la competencia. También difundió uno sobre la carrera que se desataría en ese mercado a nivel regional. Pero la bomba tardó poco en estallar. Flores envió una carta a Estrategia para desmentir la información. Como Cornejo, según declaró ante la SVS, había grabado sobre la cinta que contenía la entrevista y no había forma de probar lo que realmente había dicho Flores, su misiva se publicó en el diario el 5 de octubre de 2004 y en ella aseguraba que “no hizo mención o referencia alguna al valor a que podría llegar la acción de la empresa (…) como tampoco señaló un precio específico como el que aparece en dicha publicación”.

En los días siguientes, el mismo diario publicó otro artículo sobre empresas chilenas interesadas en ingresar al negocio de los bonos de carbono. La nota resaltaba que Schwager S.A. contaba con una posición preferente porque tenía la ventaja de haberse adelantado a la competencia. También difundió uno sobre la carrera que se desataría en ese mercado a nivel regional. Pero la bomba tardó poco en estallar. Flores envió una carta a Estrategia para desmentir la información. Como Cornejo, según declaró ante la SVS, había grabado sobre la cinta que contenía la entrevista y no había forma de probar lo que realmente había dicho Flores, su misiva se publicó en el diario el 5 de octubre de 2004 y en ella aseguraba que “no hizo mención o referencia alguna al valor a que podría llegar la acción de la empresa (…) como tampoco señaló un precio específico como el que aparece en dicha publicación”.

Flores diría después que probablemente habría mencionado un aumento del 100%, pero que jamás dijo que el precio llegaría a $100. Luego se comprobaría que los proyectos anunciados por Schwager al mercado no estaban tan avanzados como se había hecho creer. Pero para entonces ya daba lo mismo: con la noticia, el valor de las acciones de Schwager S.A. aumentó como nunca y uno de los principales beneficiados fue el dueño de Estrategia. Por eso, la SVS lo investigó y concluyó que el diario que preside y dirige “fue utilizado como medio para llevar adelante una estrategia comunicacional destinada a favorecer el incremento del precio de la acción de Schwager y sus volúmenes transados”. A través de un documento emitido en diciembre de 2005, la SVS lo multó con el monto máximo que establece la Ley Nº 18.045: 15.000 UF (unos $322 millones). Los cargos: difundir en el mercado de valores información tendenciosa y obtener ganancias para él o para terceros.

LA FAMILIA ESTRATEGIA

La actividad empresarial de Ojeda partió en los años 70. A fines de esa década formó la sociedad que dio origen al diario Estrategia. Las empresas y sociedades que ha constituido son familiares y giran en torno el negocio editorial, salvo una. Esta última es Francorp (Chile) S.A., precisamente la que lo vincula con los controladores de Schwager.

En 1976 Ojeda se asoció con Jorge Claro Mimica y Ernesto Silva Bafalluy para crear la sociedad Editorial CEDE Ltda. Según el extracto de la escritura publicado el 19 de abril de 1976 en el Diario Oficial, la nueva sociedad tenía por objeto la “explotación de una empresa periodística para edición, publicación y comercialización de toda clase de impresos, folletos y revistas de carácter técnico y de asesoría y estudio”. Para eso, contaban con un capital inicial de sólo $9.000. Un año después, Claro y Silva se retiraron para dejar como únicos socios a Ojeda y su esposa, Patricia González Palacios.

Lo siguiente que hizo la pareja fue cambiar la razón social de la sociedad y transformarla en la matriz de su naciente grupo de empresas. Desde entonces que el conglomerado de Ojeda y su familia funciona bajo el nombre de Editorial Gestión Ltda. Sociedad que desde octubre de 1978 publica Estrategia, que apareció en los kioscos como el primer periódico especializado en negocios del país.

En los años siguientes, además de hacerse del control total de otras dos empresas que Ojeda había constituido a mediados de los ’70 con distintos socios (CEDE Ltda. y Testmerc Mercado y Opinión Pública Ltda.), el matrimonio Ojeda-González creó una nueva sociedad editorial (Editorial Desarrollo Ltda.), una empresa de transportes (que ahora se llama Transportes TIR Ltda.) y una sociedad anónima cerrada en la que ellos dos eran los únicos socios. A esta última, con un capital de $1.000.000, la convirtieron en la base de todos sus negocios. Su nombre: Gestión S.A.

![]() En 1984, un año después de haber sido creada, Gestión S.A. dejó de ser una sociedad anónima y se transformó en una empresa de responsabilidad limitada llamada Inversiones Gestión Ltda. Para llegar a ese punto, Ojeda y González hicieron una serie de modificaciones en la propiedad de sus sociedades. Así, los únicos socios de Editorial Gestión Ltda. pasaron a ser Inversiones Gestión Ltda. y CEDE Ltda. En esta última, la modificación consistió en que el 100% de la participación se repartió entre la sociedad de inversiones de los Ojeda-González y Editorial Gestión Ltda. Sus otras sociedades también sufrieron cambios en la misma línea y en todas aparecería como factor común la presencia de Inversiones Gestión Ltda. Aunque todos esos cambios parecen complicados y enredados, al final dan lo mismo: Ojeda y su esposa continuaron siendo los únicos dueños de las empresas ligadas al diario Estrategia, pero ya no como personas naturales, sino a través de sus sociedades.

En 1984, un año después de haber sido creada, Gestión S.A. dejó de ser una sociedad anónima y se transformó en una empresa de responsabilidad limitada llamada Inversiones Gestión Ltda. Para llegar a ese punto, Ojeda y González hicieron una serie de modificaciones en la propiedad de sus sociedades. Así, los únicos socios de Editorial Gestión Ltda. pasaron a ser Inversiones Gestión Ltda. y CEDE Ltda. En esta última, la modificación consistió en que el 100% de la participación se repartió entre la sociedad de inversiones de los Ojeda-González y Editorial Gestión Ltda. Sus otras sociedades también sufrieron cambios en la misma línea y en todas aparecería como factor común la presencia de Inversiones Gestión Ltda. Aunque todos esos cambios parecen complicados y enredados, al final dan lo mismo: Ojeda y su esposa continuaron siendo los únicos dueños de las empresas ligadas al diario Estrategia, pero ya no como personas naturales, sino a través de sus sociedades.

La única sociedad donde participa el matrimonio Ojeda-González y que no pertenece al grupo del diario fue creada en 1995 bajo el nombre de Francorp (Chile) S.A. Es una compañía dedicada a la asesoría de empresas para el desarrollo de sistemas de franquicias donde la pareja controla el 50% a través de Inversiones Gestión Ltda. El resto de la propiedad se repartió en dos sociedades ligadas a la familia Urenda: Trass Inmobiliaria S.A. y María Elena de Inversiones S.A. La participación de los dueños de Estrategia en esta empresa –o más bien, la relación con sus socios– sería irrelevante si no fuera porque casi una década después de su creación se transformó en uno de los dos hechos clave que podrían jugar en contra de Víctor Ojeda en la decisión que deberá tomar la Corte de Apelaciones en los próximos meses.

En la memoria anual que Schwager S.A. publicó en 2004, María Elena de Inversiones S.A. figura como uno de sus principales accionistas, con el 8,57% de la propiedad. También tenía un representante en el directorio: su vicepresidente, Gabriel Urenda Salamanca. Además, hasta mediados de ese año, Edmundo Crespo Pisano, director ejecutivo de Francorp (Chile) S.A., había sido representante de los accionistas minoritarios en el directorio de la ex carbonífera. Por lo tanto, cuando ese año el diario de Ojeda publicó la entrevista que en un solo día provocó un alza de 419% en el valor de las acciones de Schwager, no sólo difundía información contingente que interesaba al mercado y a los posibles accionistas, sino que también provocaba un efecto que valorizó las acciones que sus socios en Francorp (Chile) S.A. tenían en esa empresa.

Si el tribunal considera que las publicaciones de Estrategia tenían la intencionalidad de provocar la volatilidad de las acciones de Schwager S.A., ese nexo directo de Ojeda con la familia Urenda –que hasta ahora no ha sido considerado ni en la sanción que le impuso la SVS ni en el fallo de primera instancia del Primer Juzgado Civil de Santiago– podría ser interpretado como agravante. Sobretodo porque desde entonces esa familia ha ampliado su participación en Schwager para convertirse hoy en su grupo controlador. En todo caso, mayor relevancia tiene el otro hecho clave que, a fin de cuentas, fue el que le significó la acusación desde un principio: con el alza en el precio de los papeles que provocó la entrevista, Ojeda también aumentó su patrimonio.

LAS INVERSIONES DE OJEDA

Antes de que Estrategia publicara el 1 de octubre de 2004 la entrevista al gerente general de la ex carbonífera, Inversiones Gestión Ltda. adquirió un paquete de más de $58,6 millones en acciones de Schwager S.A. En total, entre el 6 y el 24 de septiembre de ese año, la sociedad compró casi 19.258.000 títulos por los que pagó un valor unitario que osciló entre $2,3 y $5,7. Después vino la publicación de las declaraciones de Carlos Flores y el impresionante alza en su valor. El paso siguiente que dio la empresa fue vender esas acciones. Ese proceso de compra y venta fue el que encendió las alarmas en la SVS: el responsable editorial de la publicación que generó el incremento, Víctor Ojeda, era el principal socio de Inversiones Gestión Ltda.

El 5 de octubre, el mismo día en que su diario publicó el desmentido de Schwager S.A., Inversiones Gestión Ltda. vendió casi 4,7 millones de acciones en $23 cada una. Sólo ese día, con la venta del 24,4% de títulos adquiridos los días previos, la sociedad del matrimonio Ojeda-González percibió ingresos que prácticamente duplicaron su inversión total inicial. En los días siguientes, y hasta el 30 de noviembre de 2004, la sociedad vendió los demás papeles a un precio promedio de $12. Las transacciones, que comenzaron justo después de que la información publicada en el diario de su propiedad generara la valorización de esos papeles, les generaron utilidades por $183.392.000, lo que equivale a un retorno del 313% sobre la inversión.

![]() Para la SVS, encabezada entonces por el actual presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, parecía claro que la volatilidad que sufrió el precio de la acción de Schwager S.A. se debió al impacto en el mercado que tuvieron las publicaciones del diario de Ojeda. Por eso inició una investigación administrativa que se extendió por más de un año. Durante ese proceso, desfilaron ante la SVS para prestar declaración más de una decena de personas. Entre ellas, además de trabajadores del diario y directores de Schwager S.A., había accionistas que compraron títulos esos días y que aseguraron que de no haber sido por la entrevista a Carlos Flores y las demás publicaciones de Estrategia, jamás lo habrían hecho.

Para la SVS, encabezada entonces por el actual presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, parecía claro que la volatilidad que sufrió el precio de la acción de Schwager S.A. se debió al impacto en el mercado que tuvieron las publicaciones del diario de Ojeda. Por eso inició una investigación administrativa que se extendió por más de un año. Durante ese proceso, desfilaron ante la SVS para prestar declaración más de una decena de personas. Entre ellas, además de trabajadores del diario y directores de Schwager S.A., había accionistas que compraron títulos esos días y que aseguraron que de no haber sido por la entrevista a Carlos Flores y las demás publicaciones de Estrategia, jamás lo habrían hecho.

En un reportaje que publicó la periodista Lorena Medel en revista Capital en abril de 2006, una fuente anónima de la SVS aseguraba: “Todas nuestras investigaciones nos hacían estimar que entre los siete directores de Schwager, la administración de la compañía y el director del diario Estrategia se infló la burbuja para hacer caer a los accionistas incautos”. Ojeda odió el reportaje. Días después se querelló contra Medel por injurias graves, pero en poco tiempo la denuncia fue desestimada porque ni las pruebas ni el contexto del artículo permitían configurar la existencia de delito. A pesar de que la revista del Grupo Claro fue amonestada por el Consejo de Ética de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), el texto de Medel resultó finalista en el Premio Periodismo de Excelencia que en 2006 entregó la Universidad Alberto Hurtado.

Aunque la SVS emitió un comunicado desmintiendo que alguno de sus funcionarios haya conversado con la periodista, lo cierto es que precisamente esos fueron los resultados que arrojó su investigación y que le permitieron formular cargos contra Ojeda a mediados de 2005 por difundir noticias falsas o tendenciosas para inducir a error en el mercado y así obtener beneficios para sí o para terceros. Así fue que se desató la pelea judicial que, después de ocho años, está pronta a cerrarse en la Corte de Apelaciones de Santiago.

CARGOS Y DESCARGOS

El 24 de junio de 2005, la SVS le hizo llegar a Víctor Ojeda un documento que en su encabezado dice “Reservado Nº 142”. Para entonces, la entidad fiscalizadora del mercado de valores ya contaba con declaraciones del periodista que realizó la entrevista, del entrevistado, de su editor, de los directores de Schwager S.A., de ejecutivos de corredoras de bolsa, de sus clientes y hasta del mismo Ojeda. En la carpeta que incluía esos archivos había también copia de todas las publicaciones que difundió Estrategia en el segundo semestre de 2004 sobre el ingreso de Schwager S.A. al negocio de bonos de carbono. A eso se sumaban informes detallados de los movimientos accionarios de la ex carbonífera durante todo ese período, todos los hechos esenciales presentados por la empresa ese año y los análisis que Poch Ambiental S.A. había realizado sobre la viabilidad de sus proyectos. Estos últimos reportes aseguraban que recién estaban en etapa de prefactibilidad y que aún debían cumplirse varios requisitos para poder desarrollarlos como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), lo que quiere decir que todavía faltaba mucho para materializar estos negocios.

Con todos esos datos sobre la mesa, la SVS determinó que la información publicada no era veraz y que además era tendenciosa, porque presentaba como proyectos concretos negocios que “eran sólo meras iniciativas carentes de respaldo técnico”. También cuestionó que ninguno de los artículos publicados por Estrategia analizaba técnicamente los proyectos anunciados por Schwager S.A., “desestimando fuentes objetivas y disponibles en el mercado nacional (a la cual hacen referencia otros medios) para referirse certeramente sobre este tema”. El oficio concluye:

“Abona esta conclusión preliminar la circunstancia de que usted (Ojeda) ejerce un papel absolutamente activo en la definición de la línea de contenidos del diario, presidiendo las reuniones de pauta para las ediciones de los días lunes y viernes, días que coinciden con las principales publicaciones hechas por ese medio en relación a Schwager y al tema de los bonos de carbono”.

![]() Después de recibir el documento, Ojeda tenía 10 días hábiles para responder. Y cuando lo hizo, el 11 de julio de 2005, fue a través de un texto de casi 70 páginas donde en cuatro capítulos cuestionaba las atribuciones que tenía la SVS para fiscalizarlo y la acusaba de actuar “sobre la extraña lógica de una censura”. Ojeda argumentó que, por tratarse de un medio de comunicación, el marco legal que lo rige es la Ley de Prensa y no la Ley de Mercado de Valores, por lo que la sanción de la SVS era ilegal e inconstitucional.

Después de recibir el documento, Ojeda tenía 10 días hábiles para responder. Y cuando lo hizo, el 11 de julio de 2005, fue a través de un texto de casi 70 páginas donde en cuatro capítulos cuestionaba las atribuciones que tenía la SVS para fiscalizarlo y la acusaba de actuar “sobre la extraña lógica de una censura”. Ojeda argumentó que, por tratarse de un medio de comunicación, el marco legal que lo rige es la Ley de Prensa y no la Ley de Mercado de Valores, por lo que la sanción de la SVS era ilegal e inconstitucional.

En sus descargos, Ojeda arguyó que el precio y el volumen de transacción de la acción de Schwager S.A. venían al alza al menos desde el 23 de agosto de 2004 y no desde septiembre, como lo estipulaba la SVS. También que esos movimientos bursátiles habrían comenzado al menos tres semanas antes de que Schwager S.A. informara su decisión de ingresar al mercado de bonos de carbono, por lo que no podían ser producto de –como la SVS calificó las publicaciones del diario– “una serie de rumores que circularon en el mercado”. Y que como los anuncios de la empresa se hicieron a través de hechos esenciales que la SVS nunca objetó, era imposible que las noticias divulgadas por su diario no hayan sido veraces. En ese sentido, Ojeda aseguraba que si la información disponible en el mercado era falsa y aun así se permitió la transacción de las acciones, la responsabilidad era exclusivamente de la SVS.

Sobre el cuestionamiento que hizo la Superintendencia a las publicaciones, especialmente a la entrevista al gerente general de Schwager S.A. donde se anuncia que la valorización de los títulos de la compañía podía llegar a $100, el dueño y director de Estrategia señaló que éstas se realizaron dentro de los márgenes legales y éticos y que cuando se solicitó una rectificación, ésta se publicó. Por lo tanto, a su juicio el ejercicio periodístico habría cumplido con obligaciones legales sobre las cuales la SVS nada tenía que opinar. Y que si en los artículos no se profundizaba en aspectos técnicos del negocio de los bonos de carbono, la decisión de hasta dónde llegar en la especialización de los temas que publica es responsabilidad exclusiva de su diario. A juicio de Ojeda, el sólo hecho de que la entidad lo haya cuestionado es “un desborde legal de autoridad (…) inaceptable e injustificable”.

El documento continúa refutando cada uno de los párrafos contenidos en la acusación de la SVS. Que no es efectivo que Inversiones Gestión Ltda. sea de su propiedad, porque pertenece a distintas personas. Que a través de esa sociedad poseía acciones de Schwager S.A. desde 1995 y que aumentó su inversión histórica y luego vendió por recomendación de Banchile Corredores de Bolsa. Que si alguien recibió utilidades, fue la persona jurídica y no él. Que no existe prohibición para que el dueño de un medio participe en el mercado de valores. Que jamás hubo una estrategia comunicacional y que acusarlo de aquello es “una injuria de una gravedad sin límite”.

Al final del texto, Ojeda solicita formalmente la inadmisibilidad jurídica de la investigación y que se declare nula por carecer la SVS de atribuciones para sancionarlo. Además, pide más tiempo para hacer llegar nuevos antecedentes que lo respalden. La SVS le exigió especificar qué pruebas presentaría, cómo lo haría y en qué plazos. El detalle de las pruebas que utilizarían, las personas que llevarían a testificar y las preguntas que les harían, fue presentado por los abogados de Ojeda el 1 de agosto de 2005. El documento consta de 166 páginas y enumera, entre otros elementos probatorios, una serie de publicaciones de otros medios sobre el tema, documentos oficiales y cuestionarios a realizar a una veintena de testigos.

Durante los cuatro meses siguientes se presentaron las pruebas y todos los que ya habían declarado antes lo hicieron de nuevo. Incluso la defensa de Ojeda trató de suspender la investigación cuando se abrió una nueva arista que salpicó a tres directores de Schwager S.A. por omitir información al mercado y hacer uso de información privilegiada (ver recuadro “La arista de los directores”). Pero no fue suficiente. El 5 de diciembre de 2005, la SVS ratificó los cargos y multó a Ojeda con 15.000 UF. Recién entonces, el Caso Schwager-Estrategia pasó a ser materia judicial.

A LA CORTE DE APELACIONES

Ojeda llegó el 16 de diciembre de 2005 hasta el Primer Juzgado Civil de Santiago con un extenso documento y un fin claro: interponer un recurso de reclamación que dejara sin efecto la sanción que le había impuesto la SVS once días antes.

![]() Por otro lado, entre la multa y la judicialización del caso, a Ojeda se le había abierto otro flanco. En los días que siguieron a la notificación de la sanción, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), Juan Luis Sommers, anunció que todos los antecedentes serían revisados por el Consejo de Ética de Medios de Comunicación Social. Pero esa vía no le acarreó mayor problema al dueño de Estrategia: los consejeros resolvieron no sancionar ni a Ojeda ni a su diario. En cambio, emitieron en junio de 2006 un dictamen general sobre la cobertura de noticias económicas que en ninguna parte hace mención a la sanción de la SVS contra Ojeda. Si el caso se extendía, sería por la vía legal.

Por otro lado, entre la multa y la judicialización del caso, a Ojeda se le había abierto otro flanco. En los días que siguieron a la notificación de la sanción, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), Juan Luis Sommers, anunció que todos los antecedentes serían revisados por el Consejo de Ética de Medios de Comunicación Social. Pero esa vía no le acarreó mayor problema al dueño de Estrategia: los consejeros resolvieron no sancionar ni a Ojeda ni a su diario. En cambio, emitieron en junio de 2006 un dictamen general sobre la cobertura de noticias económicas que en ninguna parte hace mención a la sanción de la SVS contra Ojeda. Si el caso se extendía, sería por la vía legal.

En el texto que presentó ante el tribunal, el dueño y director de Estrategia aseguraba que la resolución de la SVS no era clara en cuanto a si la sanción era por sus actos personales o los del diario que dirige. Pero eso le daba lo mismo. Si la sanción era contra él, no era válida porque la SVS no tendría atribuciones para sancionarlo por no ser una persona objeto de su fiscalización. Si era contra el diario, la multa debería ser para la sociedad que lo controla (Editorial Gestión Ltda.) y no para él. A juicio de Ojeda, el documento completo de la SVS era “contrario a derecho”.

También dijo que toda la información que publicó su medio era la que venía de Schwager S.A., así que si alguien difundía información falsa o tendenciosa, eran ellos. Sobre las transacciones que realizó Inversiones Gestión Ltda., dijo que nada tenían que ver con la información que publicó Estrategia. Y además, que él no había tenido ninguna injerencia en las publicaciones y que ni siquiera estuvo en la reunión de pauta del día previo a la publicación de la entrevista al gerente general de Schwager S.A. Que sobre eso último tenía testigos: dos de sus empleados. Tanto el periodista que realizó la entrevista como su editor declararon que Ojeda no había intervenido en la decisión de difundir las noticias sobre Schwager.

-Mi calidad de presidente y director del diario Estrategia no me transforma en personalmente responsable de todo cuanto aparezca publicado en dicho diario –declaró Ojeda.

Para la SVS, todos sus argumentos eran falsos. En su presentación ante el tribunal, la Superintendencia indicó que Ojeda debía ser objeto de su fiscalización “desde que realiza actos que la ley le encomienda (a la SVS) vigilar y tutelar”. Agregó que él mismo antes había declarado que dentro de sus labores en el diario estaba la participación activa en las pautas y que aunque no estuvo en la reunión previa a la publicación de la entrevista, sí estuvo cuando su realización se puso en agenda.

La etapa probatoria del juicio se extendió hasta julio de 2008. Durante ese período, a las personas que antes habían desfilado ante la SVS y que nuevamente prestaron declaración judicial, se sumaron antiguos trabajadores de Estrategia que corroboraron la injerencia de Ojeda en la definición de los temas que se publican. Ellos aseguraron que, a veces, incluso hacía cambios de última hora. También se recolectaron otras pruebas, como el informe que envió Banchile Corredores de Bolsa indicando que jamás recomendó a sus clientes –entre ellos Ojeda e Inversiones Gestión- comprar acciones de Schwager. Además, se adjuntaron escrituras, cartolas de inversiones y otros documentos de las sociedades del matrimonio Ojeda-González, aunque sus balances, a pesar de haber sido solicitados en dos oportunidades, nunca fueron entregados al tribunal.

Durante cinco años la defensa de Ojeda se esmeró en probar que la SVS había intentado instrumentalizar a su representado para generar debate, que todo el proceso había sido una persecución en su contra y que la sanción era un acto arbitrario basado en conjeturas. Pero de poco le sirvió. El 29 de diciembre de 2010 el tribunal rechazó la acción de reclamación de Ojeda y lo sentenció a pagar la multa de 15.000 UF, más reajustes e intereses.

Ojeda se negó a pagar. Días después, el dueño de Estrategia cambió sus abogados por tercera vez desde que se desató el escándalo en 2004. Desde entonces es representado por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, del que fue socio el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Con ellos a cargo de su defensa, y con la convicción de que “el fallo adolece de errores”, el 11 de enero de 2011 interpuso en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de casación en la forma que fue admitido el 26 del mismo mes.

El juicio sigue abierto y la justicia se apronta a dirimir si Víctor Ojeda es culpable o inocente. Antes de él, nunca un dueño de un medio de comunicación en Chile había sido sancionado por sacar provecho indebido con sus publicaciones. Si el fallo le resulta adverso, se transformaría en el primero y dejaría la puerta abierta para que otros puedan ser cuestionados y sancionados si incurren en faltas similares. Pero pase lo que pase, al final ya se cumplió lo que en diciembre de 2005 declaró a la prensa el entonces superintendente de Valores y Seguros, Alejandro Ferreiro: “Lo más importante de todo esto, mucho más que el resultado judicial (que seguramente demore), es que se genere un debate conducente al mejor tratamiento de la información económica especializada”.

EL EDIFICIO QUE OJEDA PERDIÓ

![]() Al principio, el diario de Ojeda corrió solo. Primero con una frecuencia quincenal y luego, una vez por semana, durante diez años fue el único medio chileno especializado en economía y negocios. Así se mantuvo hasta que en 1988 apareció El Diario (hoy Diario Financiero) para hacerle competencia. Ese fue tal vez uno de los factores que influyó para que en 1990 se convirtiera en una publicación diaria. Pero aún así, al menos hasta mediados de esa década se mantuvo como el periódico favorito y más influyente entre accionistas y empresarios. Para 1998, los $9.000 con los que partió la empresa se habían transformado en $1.000 millones.

Al principio, el diario de Ojeda corrió solo. Primero con una frecuencia quincenal y luego, una vez por semana, durante diez años fue el único medio chileno especializado en economía y negocios. Así se mantuvo hasta que en 1988 apareció El Diario (hoy Diario Financiero) para hacerle competencia. Ese fue tal vez uno de los factores que influyó para que en 1990 se convirtiera en una publicación diaria. Pero aún así, al menos hasta mediados de esa década se mantuvo como el periódico favorito y más influyente entre accionistas y empresarios. Para 1998, los $9.000 con los que partió la empresa se habían transformado en $1.000 millones.

Junto con el aumento de capital, ese mismo año Editorial Gestión Ltda., la sociedad matriz de Estrategia, se mudó a un edificio ubicado en Avenida Luis Carrera Nº 1289, esquina La Hualtatas, en medio de una de las zonas más caras y demandadas de Vitacura. El edificio tiene 2.496 m² construidos, cinco pisos, dos subterráneos y un vistoso letrero con el nombre del diario en su fachada. La adquisición del inmueble era la muestra clara del éxito que gozaban Ojeda y sus empresas. Hoy, no es más que la ratificación palpable de su debacle financiera.

Cuando la empresa de Ojeda compró el edificio en febrero de 1998 a Constructora UDM Ltda., las 152.748 UF que costaba fueron financiadas por el Banco Crédito e Inversiones (BCI). Por lo mismo, la matriz de Estrategia se obligaba a no enajenar, gravar ni arrendar el edificio por períodos superiores a un año sin el consentimiento del banco.

A fines de mayo de 2005 –en plena investigación de la SVS– se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago una orden de embargo contra el edificio de la empresa de Ojeda. La orden había sido decretada en enero de ese año y, según dice la escritura, fue “a solicitud del Servicio de Tesorería, Departamento de Cobranza, en juicio por cobro de pesos, más reajustes, intereses y multas, en autos caratulados «Fisco con Deudores Morosos»”. En 2009, el juez sustanciador tesorero regional metropolitano volvería a emitir un embargo contra el edificio, de nuevo por el mismo motivo.

Para ese año, la crisis ya estaba desatada en Estrategia. El 8 de octubre, dos de las empresas ligadas al diario y que funcionaban en el edificio, fueron clausuradas por el no pago de patentes. Una era Inversiones Tres Valles Ltda., una sociedad que creó la esposa de Ojeda, Patricia González, junto a sus tres hijos en 2007 y que desde ese mismo año es socia en Inversiones Gestión Ltda. La otra fue Inversiones Sebastián Ojeda González E.I.R.L., de uno de los hijos del matrimonio Ojeda-González.

El alza de la inscripción del primer embargo se realizó recién el 7 de enero de 2010. El segundo acabó el día 22 de ese mismo mes, cuando BCI adquirió “por dación en pago” de Editorial Gestión Ltda. el edificio avaluado en 110.000 UF.

Después de tener publicado un anuncio de venta por casi un año y medio en el sitio web del banco, la Sociedad Ranco 1 S.A., donde participan, entre otros, el presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis, lo compró en 108.000 UF. El diario Estrategia, sus empresas asociadas e incluso algunas sociedades que los hijos de Ojeda crearon con sus cónyuges, aún funcionan allí.

LA ARISTA DE LOS DIRECTORES

A mediados de 2005, cuando la SVS se aprestaba a decidir si Víctor Ojeda sería o no sancionado, el entonces superintendente, Alejandro Ferreiro, anunció en una entrevista que la entidad estaba investigando a Schwager S.A. Al leerlo en la prensa, la defensa de Ojeda le solicitó todos los antecedentes a Ferreiro y, días después, le pidió además suspender la investigación en su contra basada en que, si se comprobaba que era la ex carbonífera la que había falseado u omitido información, el dueño de Estrategia podía quedar libre de los cargos.

Pero las indagaciones de la SVS iban por otra línea.

![]() Cuando en septiembre de 2004 Schwager S.A. informó a la SVS su decisión de ingresar al mercado de bonos de carbono, también anunció tres proyectos que serían evaluados por Poch Ambiental S.A. Uno de ellos era el estudio de un aditivo para combustibles que reduciría su efecto contaminante. El nombre de ese aditivo era CHISS (Chilean Super Staff).

Cuando en septiembre de 2004 Schwager S.A. informó a la SVS su decisión de ingresar al mercado de bonos de carbono, también anunció tres proyectos que serían evaluados por Poch Ambiental S.A. Uno de ellos era el estudio de un aditivo para combustibles que reduciría su efecto contaminante. El nombre de ese aditivo era CHISS (Chilean Super Staff).

Siete meses después, la compañía emitió un comunicado reservado a la SVS en el que anunciaba conversaciones con ENAP para estudiar la viabilidad del CHISS. Esas conversaciones se transformaron en un Memorandum de Acuerdo (MDA) que ambas empresas firmaron para “desarrollar actividades conjuntas con el objetivo de estudiar el comportamiento del aditivo CHISS como también convenir un plan de negocios conjuntos, de aplicación nacional e internacional”. Como el MDA fue considerado por Schwager S.A. como un acto relevante que debería estar en conocimiento de sus inversionistas, fue informado como corresponde al mercado a través de un “hecho esencial” a fines de junio de 2005. La información volvió a valorizar las acciones de la ex carbonífera. Pero el acuerdo no duró mucho.

Para entonces, Carlos Flores había dejado la compañía y en su lugar había asumido la gerencia general Jacobo Kravetz Miranda, quien presidía el directorio cuando un año antes estalló el conflicto con Estrategia. Él era titular de los derechos del CHISS a través de su sociedad K S.A., que a su vez era una de las mayores accionistas de Schwager S.A. Un mes y medio después de haber firmado el MDA, Kravetz le puso fin de forma unilateral. Ni siquiera avisó a los principales accionistas. ENAP aceptó el término el 26 de agosto de 2005, pero el mercado no se enteraría hasta casi tres meses después.

Entre el fin del MDA y su información a la SVS, la sociedad de Kravetz vendió casi 38 millones de acciones en un precio promedio de $18,2 cada una, obteniendo una recaudación cercana a los $692 millones. Lo mismo hicieron otros dos directores de la compañía: Enrique Fuentes Durán vendió títulos por un valor de $75.869.609 y Gabriel Urenda Salamanca obtuvo ingresos por $241.054.012.

Kravetz, Fuentes Durán y Urenda Salamanca fueron sancionados por la SVS por hacer uso de información privilegiada. Además, la SVS multó a los demás directores (Francisco Zegers, Enrique Fuentes Santis y Eduardo Sanhueza) y a la misma empresa Schwager S.A. por ocultar información a los accionistas y por no verificar el procedimiento legal de autorización para la celebración de los contratos por los cuales la sociedad K S.A., de Kravetz, cedió a Schwager S.A. los derechos sobre la solicitud de patente de invención y de la marca comercial del aditivo CHISS. Las multas variaron entre las 4.000 UF y las 15.000 UF.

Kravetz, Fuentes Durán y Fuentes Santis apelaron y llevaron su caso hasta la justicia. En primera instancia, los tres perdieron. En la Corte de Apelaciones ocurrió lo mismo. Luego, la Corte Suprema ratificó las multas.

Los problemas comenzaron a fines de diciembre del año pasado, cuando la DGAC le comunicó a PAL que debía trasladar sus instalaciones a otro hangar del aeropuerto de Santiago. La razón: la remodelación que se está llevando a cabo en el terminal aéreo incluiría el sector donde funcionaba la aerolínea. La nueva base de operaciones resultó más amplia, pero requería un gran trabajo para ponerla a punto, pues no contaba con red de computación, su sistema eléctrico era anticuado e, incluso, los baños no estaban utilizables.

Los problemas comenzaron a fines de diciembre del año pasado, cuando la DGAC le comunicó a PAL que debía trasladar sus instalaciones a otro hangar del aeropuerto de Santiago. La razón: la remodelación que se está llevando a cabo en el terminal aéreo incluiría el sector donde funcionaba la aerolínea. La nueva base de operaciones resultó más amplia, pero requería un gran trabajo para ponerla a punto, pues no contaba con red de computación, su sistema eléctrico era anticuado e, incluso, los baños no estaban utilizables. Los despidos en PAL se han incrementado y con ello los reclamos por finiquitos impagos. A tal punto llegó esta situación, que el responsable del área de recursos humanos de la compañía se encuentra con licencia médica siquiátrica desde mediados de abril por estrés laboral, debido a que tuvo que enfrentar los reclamos y hasta amenazas de los trabajadores desafectados que exigen lo que se les adeuda. Además, este mismo ejecutivo lidiaba a diario con las protestas por el retraso permanente en el pago de los sueldos, cotizaciones previsionales y de salud pendientes e, incluso, porque no se cancelaban los bonos por sala cuna.

Los despidos en PAL se han incrementado y con ello los reclamos por finiquitos impagos. A tal punto llegó esta situación, que el responsable del área de recursos humanos de la compañía se encuentra con licencia médica siquiátrica desde mediados de abril por estrés laboral, debido a que tuvo que enfrentar los reclamos y hasta amenazas de los trabajadores desafectados que exigen lo que se les adeuda. Además, este mismo ejecutivo lidiaba a diario con las protestas por el retraso permanente en el pago de los sueldos, cotizaciones previsionales y de salud pendientes e, incluso, porque no se cancelaban los bonos por sala cuna.

La Suprema ya ha rechazado dos veces la nómina confeccionada a través del sistema de Alta Dirección Pública con los nombres de los postulantes a convertirse en ministros del futuro tribunal. Y aunque recibió una tercera lista en abril, la Suprema sigue considerando que los candidatos no son idóneos. El impasse no es fácil de resolver. Las raíces del problema están en la ley y hay quienes creen que la mejor solución es un cambio a la normativa, ya sea simplificando el proceso de nombramiento de ministros o sencillamente eliminando el tribunal de Antofagasta.

La Suprema ya ha rechazado dos veces la nómina confeccionada a través del sistema de Alta Dirección Pública con los nombres de los postulantes a convertirse en ministros del futuro tribunal. Y aunque recibió una tercera lista en abril, la Suprema sigue considerando que los candidatos no son idóneos. El impasse no es fácil de resolver. Las raíces del problema están en la ley y hay quienes creen que la mejor solución es un cambio a la normativa, ya sea simplificando el proceso de nombramiento de ministros o sencillamente eliminando el tribunal de Antofagasta.

La nueva delimitación redujo en un 40% el terreno que originalmente iba a ser protegido. Esto, a consecuencias de que una de las pertenencias mineras de los canteros ya había sido traspasada a la Inmobiliaria La Reserva Limitada, uno de los pocos puntos del “acuerdo marco” que logró concretarse (

La nueva delimitación redujo en un 40% el terreno que originalmente iba a ser protegido. Esto, a consecuencias de que una de las pertenencias mineras de los canteros ya había sido traspasada a la Inmobiliaria La Reserva Limitada, uno de los pocos puntos del “acuerdo marco” que logró concretarse (

Ojeda llevó el caso a la justicia en 2005 y en enero del año pasado –siete años después de la controversial publicación- un fallo de primera instancia ratificó la multa. El dueño de Estrategia apeló y hoy el proceso está en su recta final en la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado del juicio tiene en ascuas al mercado de medios de comunicación en Chile. De ser encontrado culpable, Ojeda se convertiría en el primer dueño de un medio nacional condenado por publicar intencionadamente noticias que inducen a error en el mercado para su propio beneficio. El fallo puede ser lapidario para los negocios de Ojeda, cuya delicada situación financiera ya le significó perder uno de sus principales activos: el edificio de cinco pisos donde opera el diario en Vitacura. (

Ojeda llevó el caso a la justicia en 2005 y en enero del año pasado –siete años después de la controversial publicación- un fallo de primera instancia ratificó la multa. El dueño de Estrategia apeló y hoy el proceso está en su recta final en la Corte de Apelaciones de Santiago. El resultado del juicio tiene en ascuas al mercado de medios de comunicación en Chile. De ser encontrado culpable, Ojeda se convertiría en el primer dueño de un medio nacional condenado por publicar intencionadamente noticias que inducen a error en el mercado para su propio beneficio. El fallo puede ser lapidario para los negocios de Ojeda, cuya delicada situación financiera ya le significó perder uno de sus principales activos: el edificio de cinco pisos donde opera el diario en Vitacura. ( En los días siguientes, el mismo diario publicó otro artículo sobre empresas chilenas interesadas en ingresar al negocio de los bonos de carbono. La nota resaltaba que Schwager S.A. contaba con una posición preferente porque tenía la ventaja de haberse adelantado a la competencia. También difundió uno sobre la carrera que se desataría en ese mercado a nivel regional. Pero la bomba tardó poco en estallar. Flores envió una carta a Estrategia para desmentir la información. Como Cornejo, según

En los días siguientes, el mismo diario publicó otro artículo sobre empresas chilenas interesadas en ingresar al negocio de los bonos de carbono. La nota resaltaba que Schwager S.A. contaba con una posición preferente porque tenía la ventaja de haberse adelantado a la competencia. También difundió uno sobre la carrera que se desataría en ese mercado a nivel regional. Pero la bomba tardó poco en estallar. Flores envió una carta a Estrategia para desmentir la información. Como Cornejo, según  En 1984, un año después de haber sido creada, Gestión S.A. dejó de ser una sociedad anónima y se transformó en una empresa de responsabilidad limitada llamada Inversiones Gestión Ltda. Para llegar a ese punto, Ojeda y González hicieron una serie de modificaciones en la propiedad de sus sociedades. Así, los únicos socios de Editorial Gestión Ltda. pasaron a ser Inversiones Gestión Ltda. y CEDE Ltda. En esta última, la modificación consistió en que el 100% de la participación se repartió entre la sociedad de inversiones de los Ojeda-González y Editorial Gestión Ltda. Sus otras sociedades también sufrieron cambios en la misma línea y en todas aparecería como factor común la presencia de Inversiones Gestión Ltda. Aunque todos esos cambios parecen complicados y enredados, al final dan lo mismo: Ojeda y su esposa continuaron siendo los únicos dueños de las empresas ligadas al diario Estrategia, pero ya no como personas naturales, sino a través de sus sociedades.

En 1984, un año después de haber sido creada, Gestión S.A. dejó de ser una sociedad anónima y se transformó en una empresa de responsabilidad limitada llamada Inversiones Gestión Ltda. Para llegar a ese punto, Ojeda y González hicieron una serie de modificaciones en la propiedad de sus sociedades. Así, los únicos socios de Editorial Gestión Ltda. pasaron a ser Inversiones Gestión Ltda. y CEDE Ltda. En esta última, la modificación consistió en que el 100% de la participación se repartió entre la sociedad de inversiones de los Ojeda-González y Editorial Gestión Ltda. Sus otras sociedades también sufrieron cambios en la misma línea y en todas aparecería como factor común la presencia de Inversiones Gestión Ltda. Aunque todos esos cambios parecen complicados y enredados, al final dan lo mismo: Ojeda y su esposa continuaron siendo los únicos dueños de las empresas ligadas al diario Estrategia, pero ya no como personas naturales, sino a través de sus sociedades. Para la SVS, encabezada entonces por el actual presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, parecía claro que la volatilidad que sufrió el precio de la acción de Schwager S.A. se debió al impacto en el mercado que tuvieron las publicaciones del diario de Ojeda. Por eso inició una investigación administrativa que se extendió por más de un año. Durante ese proceso, desfilaron ante la SVS para prestar declaración más de una decena de personas. Entre ellas, además de trabajadores del diario y directores de Schwager S.A., había accionistas que compraron títulos esos días y que aseguraron que de no haber sido por la entrevista a Carlos Flores y las demás publicaciones de Estrategia, jamás lo habrían hecho.

Para la SVS, encabezada entonces por el actual presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, parecía claro que la volatilidad que sufrió el precio de la acción de Schwager S.A. se debió al impacto en el mercado que tuvieron las publicaciones del diario de Ojeda. Por eso inició una investigación administrativa que se extendió por más de un año. Durante ese proceso, desfilaron ante la SVS para prestar declaración más de una decena de personas. Entre ellas, además de trabajadores del diario y directores de Schwager S.A., había accionistas que compraron títulos esos días y que aseguraron que de no haber sido por la entrevista a Carlos Flores y las demás publicaciones de Estrategia, jamás lo habrían hecho. Después de recibir el documento, Ojeda tenía 10 días hábiles para responder. Y cuando lo hizo, el 11 de julio de 2005, fue a través de

Después de recibir el documento, Ojeda tenía 10 días hábiles para responder. Y cuando lo hizo, el 11 de julio de 2005, fue a través de  Por otro lado, entre la multa y la judicialización del caso, a Ojeda se le había abierto otro flanco. En los días que siguieron a la notificación de la sanción, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), Juan Luis Sommers, anunció que todos los antecedentes serían revisados por el Consejo de Ética de Medios de Comunicación Social. Pero esa vía no le acarreó mayor problema al dueño de Estrategia: los consejeros resolvieron no sancionar ni a Ojeda ni a su diario. En cambio, emitieron en junio de 2006 un

Por otro lado, entre la multa y la judicialización del caso, a Ojeda se le había abierto otro flanco. En los días que siguieron a la notificación de la sanción, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Prensa (ANP), Juan Luis Sommers, anunció que todos los antecedentes serían revisados por el Consejo de Ética de Medios de Comunicación Social. Pero esa vía no le acarreó mayor problema al dueño de Estrategia: los consejeros resolvieron no sancionar ni a Ojeda ni a su diario. En cambio, emitieron en junio de 2006 un  Al principio, el diario de Ojeda corrió solo. Primero con una frecuencia quincenal y luego, una vez por semana, durante diez años fue el único medio chileno especializado en economía y negocios. Así se mantuvo hasta que en 1988 apareció El Diario (hoy Diario Financiero) para hacerle competencia. Ese fue tal vez uno de los factores que influyó para que en 1990 se convirtiera en una publicación diaria. Pero aún así, al menos hasta mediados de esa década se mantuvo como el periódico favorito y más influyente entre accionistas y empresarios. Para 1998, los $9.000 con los que partió la empresa se habían transformado en $1.000 millones.

Al principio, el diario de Ojeda corrió solo. Primero con una frecuencia quincenal y luego, una vez por semana, durante diez años fue el único medio chileno especializado en economía y negocios. Así se mantuvo hasta que en 1988 apareció El Diario (hoy Diario Financiero) para hacerle competencia. Ese fue tal vez uno de los factores que influyó para que en 1990 se convirtiera en una publicación diaria. Pero aún así, al menos hasta mediados de esa década se mantuvo como el periódico favorito y más influyente entre accionistas y empresarios. Para 1998, los $9.000 con los que partió la empresa se habían transformado en $1.000 millones. Cuando en septiembre de 2004 Schwager S.A. informó a la SVS su decisión de ingresar al mercado de bonos de carbono, también anunció tres proyectos que serían evaluados por Poch Ambiental S.A. Uno de ellos era el estudio de un aditivo para combustibles que reduciría su efecto contaminante. El nombre de ese aditivo era CHISS (Chilean Super Staff).

Cuando en septiembre de 2004 Schwager S.A. informó a la SVS su decisión de ingresar al mercado de bonos de carbono, también anunció tres proyectos que serían evaluados por Poch Ambiental S.A. Uno de ellos era el estudio de un aditivo para combustibles que reduciría su efecto contaminante. El nombre de ese aditivo era CHISS (Chilean Super Staff).

-Si uno ve la realidad de Chile hacia el norte se encuentra con un panorama completamente distinto al que usted describe en la zona centro sur. Con gente que, bajo la lógica del Código de Aguas, no tiene agua para satisfacer sus necesidades básicas, gente que ha debido migrar de sus actividades tradicionales hacia otras porque no tienen agua, etc. ¿Se puede alabar el Código de Aguas?

-Si uno ve la realidad de Chile hacia el norte se encuentra con un panorama completamente distinto al que usted describe en la zona centro sur. Con gente que, bajo la lógica del Código de Aguas, no tiene agua para satisfacer sus necesidades básicas, gente que ha debido migrar de sus actividades tradicionales hacia otras porque no tienen agua, etc. ¿Se puede alabar el Código de Aguas? -Si usted está llevando a cabo conversaciones en su gremio para que sus afiliados tomen conciencia de sus derechos, eso quiere decir se están preparando para un escenario de transformaciones estructurales…

-Si usted está llevando a cabo conversaciones en su gremio para que sus afiliados tomen conciencia de sus derechos, eso quiere decir se están preparando para un escenario de transformaciones estructurales…

La ley restringe las “relaciones laborales” de las ex autoridades de gobierno, para evitar que sean empleados por empresas que antes debían fiscalizar, pero no hace alusión a los vínculos societarios. El artículo 58 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado señala: “Son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones”.

La ley restringe las “relaciones laborales” de las ex autoridades de gobierno, para evitar que sean empleados por empresas que antes debían fiscalizar, pero no hace alusión a los vínculos societarios. El artículo 58 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado señala: “Son incompatibles las actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hasta seis meses después de haber expirado en funciones”.

Inicialmente el MOP pagó de forma íntegra los honorarios de los miembros del panel, porque aún no había suficientes empresas concesionarias que se hicieran cargo del 50% de sus remuneraciones. En junio de 2012, el ministerio recurrió a la Contraloría para que ésta resolviera cuándo terminaba el plazo de dos años establecido por la ley durante los cuales el Estado debía pagar por completo los honorarios del panel de concesiones, así como también para aclarar cómo debían realizarse dichos pagos una vez que las empresas comenzarán a cancelar su parte.

Inicialmente el MOP pagó de forma íntegra los honorarios de los miembros del panel, porque aún no había suficientes empresas concesionarias que se hicieran cargo del 50% de sus remuneraciones. En junio de 2012, el ministerio recurrió a la Contraloría para que ésta resolviera cuándo terminaba el plazo de dos años establecido por la ley durante los cuales el Estado debía pagar por completo los honorarios del panel de concesiones, así como también para aclarar cómo debían realizarse dichos pagos una vez que las empresas comenzarán a cancelar su parte.

El cartel que anuncia la clausura indica que esta acción se funda en el Decreto Sección Segunda Nº 306 de la secretaría municipal, el que está fechado el 15 de febrero de 2013 y se originó por la falta de regularización de las remodelaciones que se han hecho en el inmueble. En la web de transparencia de la Municipalidad de Santiago se puede leer ese decreto (

El cartel que anuncia la clausura indica que esta acción se funda en el Decreto Sección Segunda Nº 306 de la secretaría municipal, el que está fechado el 15 de febrero de 2013 y se originó por la falta de regularización de las remodelaciones que se han hecho en el inmueble. En la web de transparencia de la Municipalidad de Santiago se puede leer ese decreto ( En el Ministerio de Educación (Mineduc) señalaron que esa secretaría de Estado no puede tomar cartas en el asunto hasta ser informada de lo ocurrido. Tres son las vías por la cuales la cartera puede darse por enterada: que la universidad le informe, que reciba una denuncia (de un alumno, profesor o administrativo) o que un funcionario del ministerio compruebe en terreno la clausura (lo que probablemente ocurrirá después de que ésta trascienda en la prensa).

En el Ministerio de Educación (Mineduc) señalaron que esa secretaría de Estado no puede tomar cartas en el asunto hasta ser informada de lo ocurrido. Tres son las vías por la cuales la cartera puede darse por enterada: que la universidad le informe, que reciba una denuncia (de un alumno, profesor o administrativo) o que un funcionario del ministerio compruebe en terreno la clausura (lo que probablemente ocurrirá después de que ésta trascienda en la prensa).